Triton (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Découverte et nommage

Triton a été découvert par l'astronome britannique William Lassell le 10 octobre 1846, 17 jours à peine après la découverte de Neptune par les astronomes allemands Johann Gottfried Galle et Heinrich Louis d'Arrest, à partir des coordonnées calculées par l'astronome et mathématicien français Urbain Le Verrier. Brasseur de son état, Lassell commença par fabriquer des miroirs pour son télescope amateur en 1820. Quand John Herschel apprit la découverte récente de Neptune, il écrivit à Lassell, lui suggérant de rechercher de possibles satellites autour de la planète. Lassell s'exécuta et découvrit Triton après huit jours de recherches. Lassell annonça aussi avoir découvert des anneaux ; néanmoins, bien que Neptune ait effectivement des anneaux, dont la première détection avérée — alors passée inaperçue — remonte à une occultation stellaire en 1968, ils sont si ténus et si sombres que cette affirmation initiale paraît peu vraisemblable compte tenu de la technologie de l'époque, et est très probablement due à un artefact dans son télescope.

Triton a été baptisé d'après le dieu marin Triton (Τρίτων), fils de Poséidon dans la mythologie grecque, car Poséidon est assimilé au Neptune de la mythologie romaine. Ce nom a été proposé pour la première fois par Camille Flammarion en 1880 dans son ouvrage Astronomie Populaire, bien qu'il n'ait été officiellement adopté que plusieurs dizaines d'années plus tard, car on préférait l'appeler plus simplement « le satellite de Neptune ». La découverte, en 1949, d'un second satellite de Neptune, Néréide, nécessita toutefois de lever l'ambiguïté qui en résultait en baptisant explicitement chacun des deux astres. Lassell n'avait pas donné de nom sa propre découverte, mais suggéra quelques années plus tard le nom à donner au huitième satellite de Saturne, Hypérion, qu'il avait découvert après Triton. Les troisième et quatrième satellites d'Uranus (Ariel et Umbriel), que Lassell découvrit en 1851, furent baptisés, quant à eux, par John Herschel.

Capture par Neptune

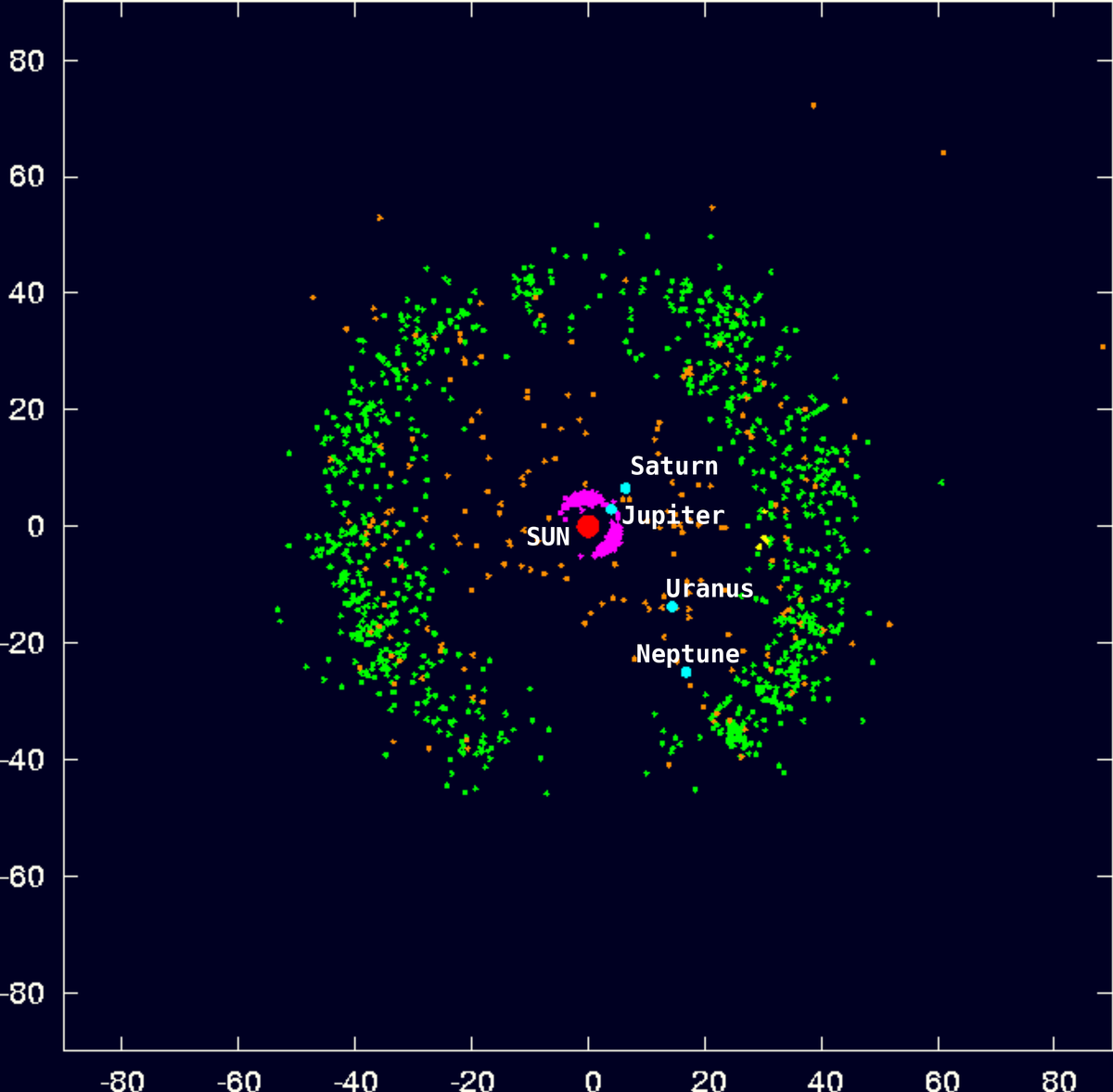

Les satellites orbitant dans le sens rétrograde ne peuvent s'être formés autour de leur planète — seuls les satellites progrades le peuvent — et ont nécessairement été capturés gravitationnellement par cette dernière. Sa composition remarquablement proche de celle de Pluton fait suspecter Triton d'être issu de la ceinture de Kuiper, qui regroupe un ensemble de petits corps et de planètes naines constitués principalement de composés volatils gelés — tels que l'eau, le méthane et l'ammoniac — et orbitant autour du Soleil à une distance comprise entre celle de Neptune (environ 30 UA) et 55 UA. De cette ceinture proviendraient la plupart des comètes périodiques de période inférieure à 200 ans, ainsi que les centaures — tels que Chiron — et les objets épars. S'y trouvent également une classe d'objets massifs, les plutoïdes, qui regroupent actuellement quatre planètes naines, dont Pluton ; Triton aurait pu être l'un de ces plutoïdes, avant d'être capturé par Neptune.

Cette capture expliquerait plusieurs particularités du système de Neptune, notamment la très grande excentricité orbitale de Néréide et la relative rareté en petits satellites pour une planète de cette taille — 12 satellites pour Neptune contre au moins 27 pour Uranus. Triton aurait eu une orbite très excentrique lors de sa capture par Neptune, perturbant fortement tous les petits satellites naturels et acquis autour de Neptune au point d'en éjecter la plupart hors du système et de susciter des collisions entre ceux qui n'auraient pas été expulsés, collisions dont les actuels petits satellites intérieurs seraient le résultat après accrétion subséquente une fois l'orbite de Triton circularisée. Autre conséquence de cet épisode, les déformations dues aux forces de marée exercées par Neptune sur son nouveau satellite lors de la circularisation de son orbite ont dû fortement réchauffer l'intérieur de Triton au point de le maintenir liquide pendant peut-être un milliard d'années, ce qui aurait favorisé sa différentiation interne et probablement contribué à renouveler entièrement sa surface.

Le mécanisme de capture lui-même aurait pu être de deux ordres. Afin d'être capturé par une planète, un objet doit perdre suffisamment d'énergie pour n'avoir plus qu'une vitesse relative inférieure à la vitesse de libération. L'une des premières théories plausibles élaborées pour expliquer ce phénomènes est celle d'une collision du proto-Triton avec un proto-satellite de Neptune. Une explication plus récente part du constat que nombre de corps massifs de la ceinture de Kuiper sont en fait des objets multiples, avec de nombreux couples d'objets massifs, tels que le couple Pluton-Charon dont les diamètres respectifs sont d'environ 2 300 km et 1 200 km — Pluton est un peu plus petit que Triton. Un tel couple pourrait plus facilement permettre la capture de l'un de ses membres par Neptune en transférant l'énergie excédentaire du système dans l'autre membre, qui serait expulsé avec une énergie accrue en laissant le corps principal orbiter au sein du système satellitaire de Neptune. Cette capture se serait produite simplement du fait de l'interaction gravitationnelle avec Neptune, sans collision majeure avec un proto-satellite de Neptune suffisamment massif pour ralentir le proto-Triton et permettre la capture de ses restes.