Triton (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Atmosphère

Triton possède une atmosphère ténue composée presque uniquement d'azote N2, avec des traces de monoxyde de carbone CO et, près de la surface, de méthane CH4, lequel se photolyse en libérant de l'hydrogène H2 dans la haute atmosphère. CO est plus abondant que CH4, dont la concentration au niveau du sol avait été estimée à 0,01 % en 1989, mais la pression partielle de CH4 augmente rapidement depuis une décennie en raison du réchauffement saisonnier de l'hémisphère sud, actuellement en plein été. La pression au sol avait été évaluée à 1,4 Pa au passage de Voyager 2 en 1989, mais serait actuellement plutôt de l'ordre de 4 à 6,5 Pa.

La température de surface est au moins de 35,6 K (-237,55 °C), température minimale à laquelle l'azote gèle dans une maille hexagonale, β-N2, dont la signature spectroscopique a été observée — contrairement à celle de la maille cubique de l'α-N2 dans laquelle gèle l'azote en-dessous de cette température. La borne supérieure de la température de surface peut également être déduite de la pression de N2 gazeux en équilibre avec N2 gelé à la surface, donnant une valeur d'une quarantaine de kelvins, tandis que la température effective a été déterminée à 38 K (-235 °C).

En cette époque de grand réchauffement saisonnier, l'atmosphère de Triton ne serait peut-être pas à l'équilibre, et sa structure semble assez variable d'une mesure à l'autre. Les turbulences au-dessus du sol créeraient une troposphère, jusqu'à une altitude communément admise de 8 km, mais que des mesures récentes situeraient jusqu'à 10 km, voire 50 km. Au-dessus se trouverait directement la thermosphère, comprenant une ionosphère vers 125 à 130 km d'altitude, la thermosphère devenant à peu près isotherme au-dessus de 400 km avec un maximum de 102 K (-171 °C) à 600 km d'altitude avant de redescendre à 96 K. L'exosphère commencerait vers 800 km d'altitude, marquant la limite supérieure de l'atmosphère proprement dite.

L'atmosphère de Triton possède des nuages d'azote condensé évoluant typiquement de 1 à 3 km au-dessus de la surface, tandis que la troposphère dans son ensemble serait parcourue par une brume d'aérosols composés d'hydrocarbures et de nitriles formés par l'action des ultraviolets du rayonnement solaire sur le méthane et l'azote de cette atmosphère. Celle-ci semble être en équilibre avec les calottes polaires, comme l'atmosphère de Mars, composée de dioxyde de carbone, qui est en équilibre avec les calottes polaires martiennes, constituées de CO2 gelé. L'action du soleil sur la calotte polaire australe de Triton aurait pour effet de sublimer l'azote des régions polaires, générant des vents en surface mesurés avec une vitesse de l'ordre de 5 m/s se déplaçant depuis le point subsolaire et déviés par la force de Coriolis. Les aérosols troposphériques pourraient modérer cet effet en interceptant partiellement le rayonnement solaire, contribuant à limiter le réchauffement de la surface tout en réchauffant davantage l'atmosphère.

Nature physico-chimique et structure interne

Composition

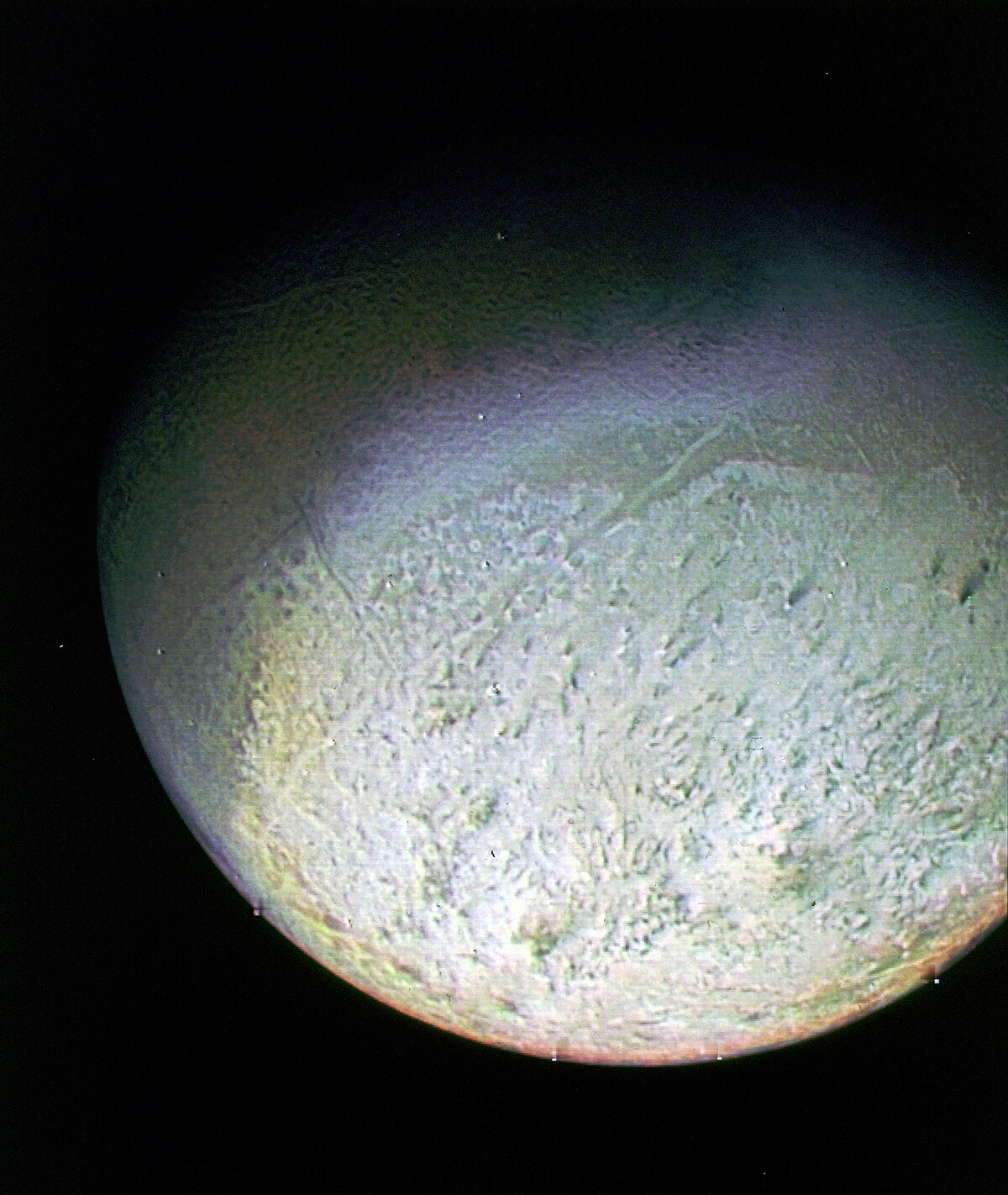

Avec un diamètre d'environ 2 707 km, Triton est le septième plus gros satellite naturel du système solaire, après Ganymède (5 268 km), Titan (5 151 km), Callisto (4 817 km), Io (3 636 km), la Lune (3 474 km), et Europe (3 121 km). Il est également plus gros que les planètes naines actuellement connues, Éris ayant un diamètre estimé à 2 397 ± 100 km tandis que celui de Pluton serait de l'ordre de 2 306 ± 20 km. Triton représente à lui seul plus de 99,5 % de la masse de tous les objets en orbite autour de Neptune, y compris les anneaux de Neptune et les douze autres satellites naturels de Neptune ; c'est précisément ce constat qui a fait penser que la capture gravitationnelle de Triton par Neptune aurait pu avoir expulsé ou détruit l'essentiel du système neptunien originel.

En fait, toutes ses propriétés globales — taille, masse, composition, température, masse volumique moyenne — rapprochent Triton de Pluton. Comme celle de Pluton, la surface de Triton est composée majoritairement d'azote N2 gelé, avec une forte proportion de glace d'eau H2O et, dans une moindre mesure, de dioxyde de carbone CO2 gelé ; environ 10 % de la surface de Triton serait recouverte de glace carbonique presque pure. D'autres composés gelés y sont présents, notamment du méthane CH4 — responsable de la teinte rosée plus ou moins jaunâtre de la calotte polaire australe — et du monoxyde de carbone CO ; la maille cristalline de l'azote gelé en surface de Triton, déterminée par spectroscopie, a révélé l'absence d'α-N2, limitant à 10 % le taux de CO pouvant être contenu en solution solide dans la glace de N2.

Le monoxyde de carbone est caractéristique des corps formés dans une nébuleuse froide ; dans une région plus chaude (comme celle où s'est formée Neptune, plus proche du Soleil qu'aujourd'hui, dans le scénario décrit par le modèle de Nice aujourd'hui le mieux accepté), CO aurait été réduit en CH4, libérant de l'oxygène O2 susceptible de former davantage d'eau H2O en se combinant avec l'hydrogène H2 de la nébuleuse solaire, ce qui aurait chargé la masse rocheuse en glace d'eau et en aurait abaissé la masse volumique globale autour de 1,5 g/cm3, valeur typique des satellites naturels de Jupiter et de Saturne.

La présence d'ammoniac NH3 est également envisageable à la surface à partir du dihydrate NH3•2H2O peut-être présent dans la lithosphère. La teinte rosée à rouge observée par Voyager 2 sur la calotte australe de Triton résulterait de l'action du rayonnement solaire sur la glace de méthane qui serait convertie en carbone sous l'effet des ultraviolets. La surface de Triton est très réfléchissante, avec un albédo variant localement de 62 % à 89 % et en moyenne 80 % niveau de la calotte polaire australe — par comparaison, la Lune a un albédo moyen de seulement 13,6 %.

Structure

La topographie observée par Voyager 2 sur Triton indique une longue histoire géologique ayant abouti au renouvellement récent de la quasi totalité de sa surface, de sorte que les modèles de sa constitution interne considèrent que l'intérieur de ce satellite est entièrement différentié, avec un noyau, un manteau et une croûte.

La masse volumique moyenne de Triton, mesurée à 2 061 kg/m3, est compatible avec une constitution globale de 30 % de glace d'eau et de composés volatils, formant a priori le manteau, les 70 % restants étant constitués de matériaux métalliques et rocheux formant le noyau. La différentiation planétaire rendue possible par la chaleur induite par les forces de marée à l'œuvre lors de la circularisation de l'orbite de Triton consécutive sa capture aurait ainsi conduit à la formation d'un noyau de 950 km de rayon — lui-même stratifié en une graine métallique de 600 km de rayon entourée d'une gangue rocheuse de 350 km d'épaisseur et jusqu'à 1,5 GPa de pression — au centre d'une enveloppe d'eau plus ou moins gelée avec diverses impuretés minérales et organiques épaisse de 400 km pour une pression maximum de 400 MPa.

La masse de ce noyau — environ les deux tiers de la masse totale du satellite — serait suffisante pour entretenir une source de chaleur interne par désintégration radioactive de ses radioisotopes — thorium 232, uranium 238 et potassium 40, comme dans le noyau terrestre — et générer une convection mantellique, voire maintenir un océan d'eau liquide entre 20 et 140 km sous la surface. Ce chauffage radiogénique pourrait également porter le manteau au-dessus de 177 K (environ -96 °C), température suffisante pour faire fondre un eutectique d'eau et d'ammoniac, qui aurait tendance à s'accumuler à l'interface entre les niveaux de glace II (rhomboédrique avec une densité 1,18) et de glace Ic (cubique à faces centrées avec une densité 0,94), où il pourrait toutefois geler à nouveau si la conductivité thermique de la glace Ic est suffisamment élevée.