Triton (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géologie et topographie

Toutes nos connaissances relatives à la surface de Triton proviennent de l'unique survol de ce satellite par une sonde spatiale, en l'occurrence Voyager 2, le 25 août 1989, au cours de laquelle environ 40 % de la surface a pu être observé plus ou moins en détail, essentiellement dans l'hémisphère sud, alors à la fin du printemps. Ces observations ont révélé une surface sans grands reliefs, le dénivelé total ne dépassant pas 1 km, marquée par une assez grande diversité de terrains et surtout une relative rareté en cratères d'impact, Triton n'en comptant en tout peut-être pas plus de quelques centaines — pour fixer les idées, le satellite Miranda d'Uranus en compte plus de 800 sur une surface 30 fois plus petite, un taux de cratérisation qui équivaudrait à observer entre 25 000 et 30 000 cratères sur Triton. La datation d'une surface planétaire à partir de son taux de cratérisation est toujours un exercice difficile entâché de nombreuses incertitudes, mais une estimation vraisemblable conduit à dater celle de Triton de moins d'une centaine de millions d'années, plus précisément entre 50 et 6 Ma, ce qui est géologiquement très jeune — en comparaison, l'âge des terrains lunaires se chiffre en milliards d'années.

La surface de Triton présente de fortes similitudes avec celle du satellite Encelade de Saturne, un astre à peu près sphérique d'environ 500 km de diamètre caractérisé par une surface très claire (albédo de 99 %), de grands sillons formant des motifs appelés « rayures de tigre », et un cryovolcanisme actif. Elle rappelle également par certains aspects celle de la planète Mars, notamment par ses calottes polaires et ses traînées sombres d'apparence très semblable produites semble-t-il par des geysers et orientées en fonction des vents dominants. Trois grandes régions ont été définies sur Triton à partir des clichés reçus de la sonde Voyager 2 fin août 1989, les seuls dont nous disposons à l'heure actuelle — et pour encore de nombreuses années :

- Uhlanga Regio, de loin la plus claire avec une teinte rosée tirant sur le jaune et un albédo atteignant localement 89 %, qui correspond à la calotte polaire australe, constellée de traînées sombres vraisemblablement produites par des geysers

- Monad Regio, nettement plus sombre avec un gris tirant localement sur le vert et correspondant à l'hémisphère « avant » du satellite dans le sens de sa révolution autour de Neptune, marquée par des bassins d'impact et, peut-être, des plaines de « cryolave »

- Bubembe Regio, la plus sombre avec un gris tirant sur le bleu — mais le reflet de la surface bleue de Neptune y est peut-être aussi pour quelque chose — et caractérisée par des terrains dits « en peau de melon cantaloup ».

Uhlanga Regio – calotte polaire australe et geysers

La calotte polaire australe — Uhlanga Regio — a été la première région observée par Voyager 2 lors de son approche de Triton : les premières vues du satellite révélant quelques détails en surface étaient prises alors que la sonde se trouvait encore face à l'hémisphère éclairé de Triton, la calotte polaire australe en occupant alors presque toute la surface. La sonde s'est ensuite décalée en se rapprochant du satellite, pour ne plus en voir qu'un quartier lors du survol rapproché du 25 août 1989.

Ces clichés ont révélé une surface irrégulière de teinte rosée et globalement très réfléchissante, constellée de multiples dépressions aux bords festonnés et, surtout à l'est, de cratères d'impact. D'une manière générale, la plupart des formations topographiques observées à la surface de Triton sont à la fois récentes et endogènes, c'est-à-dire qu'elles proviennent de processus géologiques internes plutôt que de phénomènes extérieurs tels que des impacts cosmiques. C'est notamment le cas des traînées sombres découvertes sur la calotte polaire australe, correspondant a priori à la manifestation de geysers d'azote sublimé sous la surface et sortant sous pression en entraînant des particules de poussières sombres.

Ces poussières formeraient des panaches de 2 à 8 km de haut, qui retomberaient à la surface après avoir dérivé dans le sens du vent local en formant les traînées observées sur toute la surface d'Uhlanga Regio, traînées qui rappellent beaucoup les formations similaires étudiées sur Mars. Ces dernières sont d'ailleurs préférentiellement situées dans les régions proches des pôles martiens, et les geysers de Triton semblent être les plus nombreux à des latitudes de 50 à 57° S, correspondant à des régions actuellement situées à proximité du point subsolaire mais qui n'avaient pas connu cette situation depuis cinq siècles.

L'albédo élevé de la calotte polaire australe serait due au fait qu'elle est constituée de glace d'azote « fraîche », déposée au cours des siècles précédents d'hivers intenses et d'étés tièdes, par constraste avec la glace de N2 davantage chargée en impuretés — et donc plus sombre — constituant le reste de la surface de Triton. Ce contraste d'albédo favoriserait également la formation des geysers par l'absorption plus efficace de la chaleur du rayonnement solaire dans les couches sous-jacentes à la calotte polaire plutôt qu'en surface de celle-ci, qui serait translucide pour ces rayonnements.

Bien que spectaculaires, ces manifestations ne relèvent pas d'une activité cryovolcanique, dans la mesure où les geysers sont des phénomènes superficiels essentiellement gazeux limités à la croûte d'une planète ou d'un satellite, alors que les volcans sont des manifestations plus profondes de l'activité du manteau.

On suppose que Triton possède également une calotte polaire boréale, mais celle-ci se situerait à l'opposé de l'hémisphère actuellement observable, et son existence ne peut donc être confirmée.

Monad Regio – bassins d'impact et cryovolcanisme

Les vastes plaines orientales, visibles sur la droite du limbe de Triton observé par Voyager 2 à proximité du terminateur, ont été appelée Monad Regio. Elles semblent recouvrir des reliefs plus anciens qui apparaissent parfois encore discernables sous une couche de matériaux plus lisses aux ondulations adoucies. Certains reliefs — des cratères et des fractures — semblent même recouverts partiellement par ces dépôts aux contours nets, qui présentent ainsi toutes les caractéristiques d'une coulée de « cryolave » (par exemple de la glace d'eau mélangée à de l'ammoniac jouant le rôle d'antigel) avec diverses impuretés conférant à l'ensemble des viscosités très variables proches des laves terrestres. On serait ainsi en présence de plaines de « cryolave » récentes, la plus explicite étant peut-être Cipango Planum, bordée au nord par un système de formations topographiques complexe évoquant des fissures cryovolcaniques (Set Catena et Kraken Catena) se croisant au niveau d'une vaste caldeira cryovolcanique (Leviathan Patera) et se prolongeant jusqu'à un cône plus petit à l'est (Kibu Patera).

Quatre « plaines à rebord » de forme plus ou moins circulaire sont visibles sur les clichés transmis par Voyager 2, correspondant vraisemblablement à des bassins d'impact au fond rempli de « cryomagma ». Ce sont les régions les plus lisses de la surface connue du satellite, avec des dénivelés ne dépassant pas 100 m, les rebords atteignant localement 200 m de haut. Ruach Planitia serait ainsi un bassin d'environ 200 à 250 km de large avec une surface parfaitement plate, un cratère d'impact significatif (le cratère Amarum) et une zone centrale plus irrégulière avec une cavité (Dilolo Patera) et une petite fracture résultant peut-être d'une relaxation isostatique ou d'un épanchement plus récent. Au nord-ouest de Ruach s'étend Tuonela Planitia, deux fois plus vaste et de forme oblongue, peut-être issue de deux impacts ou, plus probablement, d'un impact oblique, avec également une région centrale plus chaotique au milieu d'une plaine extrêmement lisse.

Abatos Planum, en bordure orientale du limbe de Triton, apparaît maculé de grandes taches sombres auréolées de blanc, Zin Maculae, dont l'origine n'est pas connue ; il pourrait s'agir de résidus de la calotte polaire, photographiée par Voyager 2 à la fin d'un printemps particulièrement chaud et donc après s'être vraisemblablement retirée significativement.

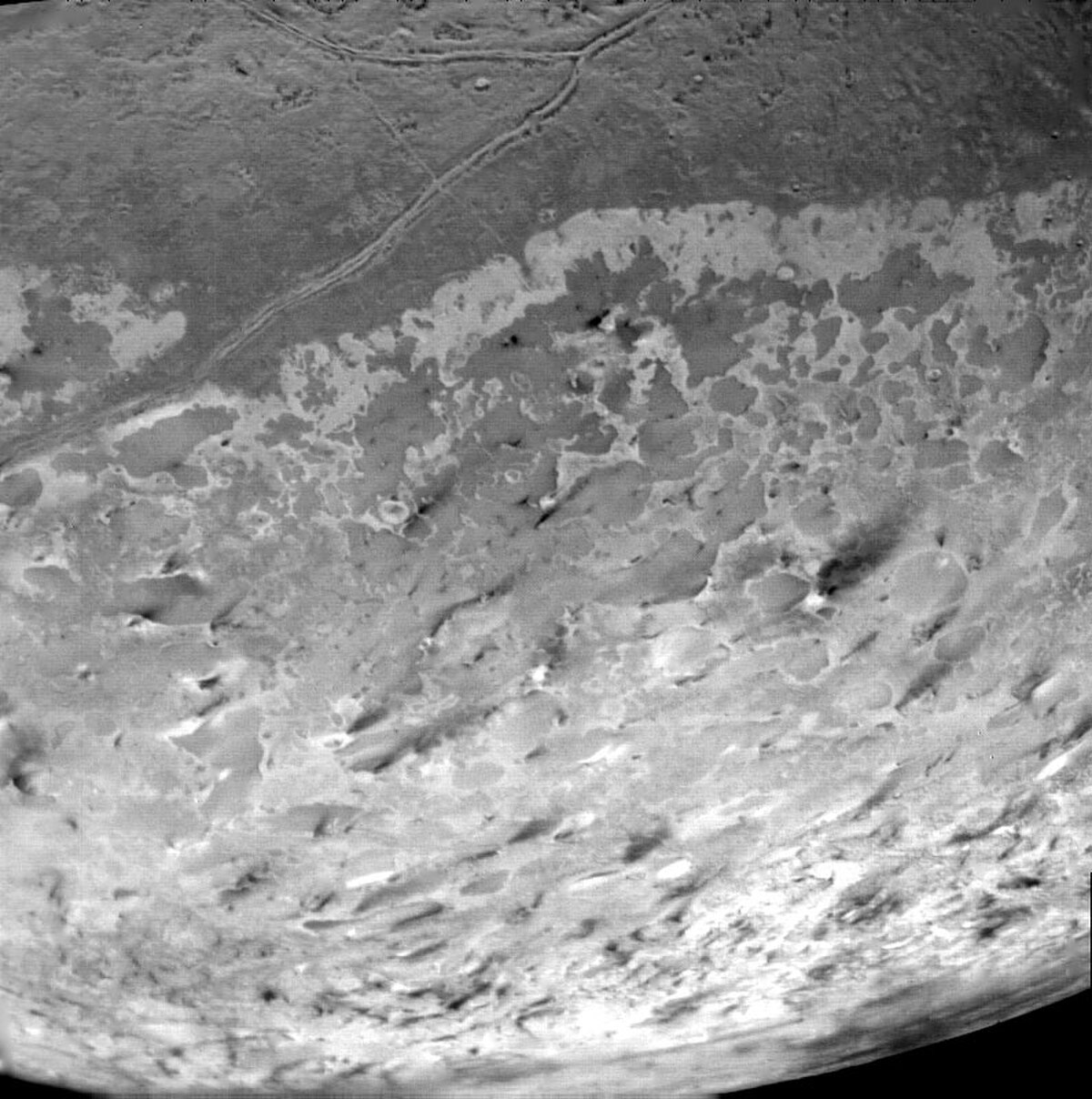

Bubembe Regio – sillons et terrains « en peau de cantaloup »

La partie occidentale du limbe de Triton observé par Voyager 2 — Bubembe Regio — est composée de terrains d'apparence très particulière dits en peau de cantaloup — cantaloupe-skin terrains en anglais — en raison de leur ressemblance avec l'aspect du melon cantaloup. Son origine géologique n'est pas certaine, mais une datation relative sommaire en fait les plus anciens terrains à la surface de Triton, dans la mesure où les fractures et les plaines de « cryolave » en altèrent la surface et lui seraient donc postérieures.

La rareté des cratères d'impact caractérisés dans cette région, située à l'arrière du satellite dans le sens de sa révolution autour de Neptune, signifierait peut-être que les surfaces correspondantes — dont la couleur et la disposition évoquent les régions sombres du satellite Ganymède de Jupiter, correspondant aux terrains les plus anciens de cet astre — auraient été régulièrement « refondues », égalisant les reliefs tout en laissant cette apparence dépolie de bosses, de cavités et de failles évoquant une sorte de bouillonnement figé et résultant sans doute de l'activité géologique sous-jacente. Les nombreuses cavités en forme de cratère identifiées sur ces terrains ont d'ailleurs une distribution particulière évoquant davantage une origine cryovolcanique explosive plutôt que météoritique.

Un certain nombre de grandes fractures — ou sillons — zèbrent la surface de Triton sur de grandes longueurs en s'entrecroisant par endroits, formant des structures rappelant celles observées à la surface du satellite Europe de Saturne, bien qu'à une échelle différente — celles de Triton sont dix fois plus larges que celles d'Europe. Ces sillons, larges typiquement de 15 km et longs en moyenne de 1 000 km, sont présents dans toutes les régions mais plus particulièrement dans Bubembe Regio, et tendent à se regrouper, à l'exemple de Boynne Sulci, qui semble traverser la calotte polaire australe et qui est rejoint par Slidr Sulci à l'extérieur de celle-ci.

Cratères d'impact

Ce sont en tout 179 structures formellement identifiées comme cratères d'impact qui ont été dénombrées sur les clichés pris par Voyager 2, lesquels ne couvrent qu'environ 40 % de la surface de Triton. Cela ferait 450 à 500 cratères extrapolés à toute la surface du satellite, quand un taux de cratérisation similaire à celui observé sur le satellite Miranda d'Uranus, qui sert de référence dans cette région du système solaire et compte 835 cratères d'impact, conduirait plutôt à dénombrer de 25 000 à 30 000 cratères d'impact sur Triton.

Le taux de cratérisation observé sur Triton, qui est environ soixante fois plus faible que celui de Miranda, indique que l'ensemble des processus géologiques à l'œuvre sur Triton en a récemment renouvelé la presque totalité de la surface photographiée : seuls y subsistent des cratères de moins de 27 km de diamètre, taille du cratère Mazomba, dans la région d'Abatos Planum.

Les rares cratères visibles se concentrent préférentiellement à l'avant du satellite dans le sens de sa révolution autour de Neptune, de sorte qu'il est possible que la face arrière du satellite compte encore moins de cratères que sa face avant, faisant davantage chuter le taux de cratérisation global.