Volcanologie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

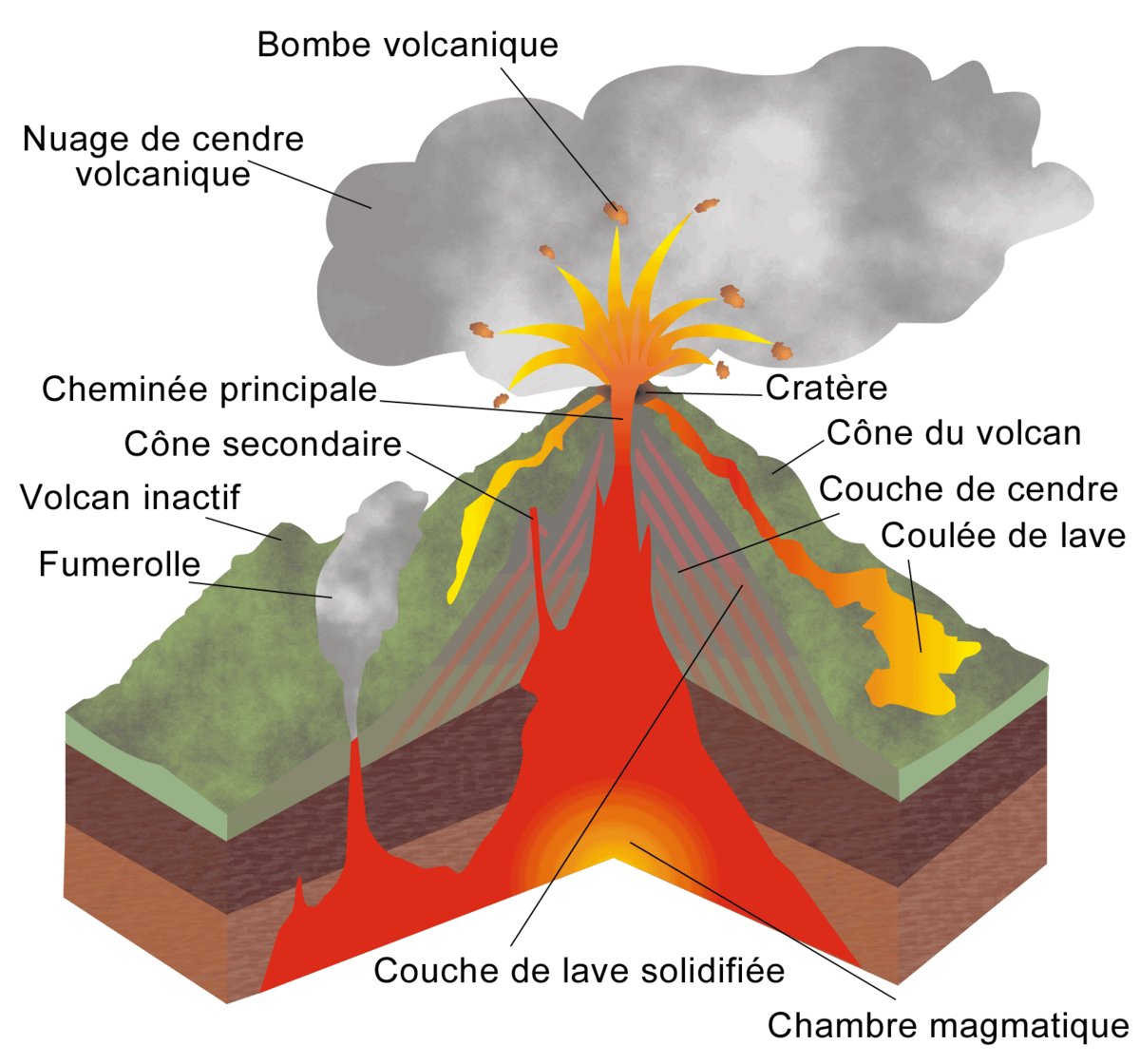

La volcanologie ou vulcanologie est la science qui étudie les phénomènes volcaniques, leurs produits et leurs mises en place : volcans, geysers, fumerolles, éruptions volcaniques, magmas, laves, tephras, etc.

Un volcanologue ou vulcanologue est le scientifique spécialiste de cette discipline liée à la géophysique, à la sismologie et à la géologie dont elle est une spécialité.

Histoire de la volcanologie

L'histoire de la volcanologie est, comme la plupart des autres histoires des sciences naturelles, marquée par trois grandes étapes. Une étape superstitieuse où les croyances et les mythes religieux dominent largement sur les connaissances puis un apport scientifique qui cherche à concilier les observations et les croyances et enfin une connaissance scientifique du phénomène qui ne démarre qu'au XVIIIe siècle par William Hamilton, plus tard donc que les autres sciences naturelles. Enfin, en 1912, avec la théorie de la dérive des continents d'Alfred Wegener, les mécanismes, qui non seulement provoquent les éruptions mais aussi les tremblements de terre, commencent à être compris.

Instruments de mesures et observations

Divers instruments de mesure ont été élaborés ou empruntés à d'autres disciplines afin d'obtenir des données fiables sur le fonctionnement des volcans et notamment la prédiction des éruptions volcaniques. L'évènement déclenchant une éruption volcanique est l'arrivée de magma dans la chambre magmatique qui va provoquer sa mise sous pression. Cette mise sous pression s'accompagne d'un gonflement du volcan dû à la dilatation des roches et la poussée du magma sur les parois. Ce gonflement du volcan va générer des microséismes, une augmentation de l'inclinaison des pentes du volcan, une augmentation du diamètre du cratère ou de la caldeira sommitale. L'arrivée du magma dans la chambre magmatique va provoquer quant à lui le dégazage du réservoir et va pouvoir être repéré comme une anomalie thermique à l'aide d'un thermomètre à infrarouge ou d'un pyromètre ainsi qu'une anomalie radiologique qui peut être repérée avec un compteur geiger .

Les sismographes permettent aux volcanologues de détecter les microséismes provoqués par la mise sous pression de la chambre magmatique. Les sismographes peuvent également détecter le trémor : juste avant une éruption volcanique, la remontée du magma dans la cheminée volcanique génère une vibration continue et faible du volcan. Ce trémor constitue ainsi un outil fiable permettant d'annoncer l'imminence d'une éruption.

L'inclinomètre, accéléromètre et tiltmètre mesurent quant à eux les variations de pente du volcan jusqu'à une précision de un par million. Ils sont placés à différents endroits sur les pentes du volcan lors d'une phase de repos. La mise sous pression de la chambre magmatique provoque un gonflement du volcan qui voit l'inclinaison de ses pentes s'accentuer. À la suite de l'éruption volcanique, la pression dans la chambre magmatique baisse ce qui diminue l'inclinaison des pentes du volcan. Ainsi le volcanologue peut prévoir le début et la fin prochaine d'une éruption lorsque les inclinomètres indiquent une variation de la pente du volcan.

L'altimètre joue un rôle de complément à l'inclinomètre. Placé également sur les pentes du volcan, il va indiquer les augmentations et les diminutions d'altitude au fil des gonflements et des dégonflements du volcan.

L'interféromètre permet de mesurer la distance entre deux points grâce à un laser. L'appareil de mesure et le réflecteur étant placés de part et d'autre d'un cratère ou d'une caldeira, ils permettent d'indiquer une augmentation ou une diminution de la taille du cratère ou de la caldeira, signe que le volcan se gonfle ou se dégonfle selon la pression dans la chambre magmatique.

L'échantillonnage permet de déterminer le type et le passé éruptif du volcan selon la nature, la proportion et la composition des laves, des tephras et des gaz. La reprise de l'émission de gaz par un volcan ou les variations dans leurs compositions peut constituer un indice déterminant dans l'imminence et les caractéristiques (type éruptif, puissance, etc) d'une éruption. Les volcanologues procèdent aussi à des relevés de température des gaz et de la lave en fusion grâce à un pyromètre.

Lors d'une éruption volcanique, les volcanologues sur place peuvent procéder à différentes mesures, observations et échantillonnages : prélèvements de lave liquide, de gaz, de tephras, observation du déroulement de l'éruption (hauteur du panache volcanique, nombre et puissance des explosions, des fontaines de lave, vitesse et température des coulées de lave, etc),...

Le volcanologue effectue également des mesures topographiques à l'aide de théodolites et géologiques (prélèvements de roche) dans le but de dresser une carte et un historique des risques volcaniques aux alentours du volcan.