Abbaye aux Dames de Saintes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

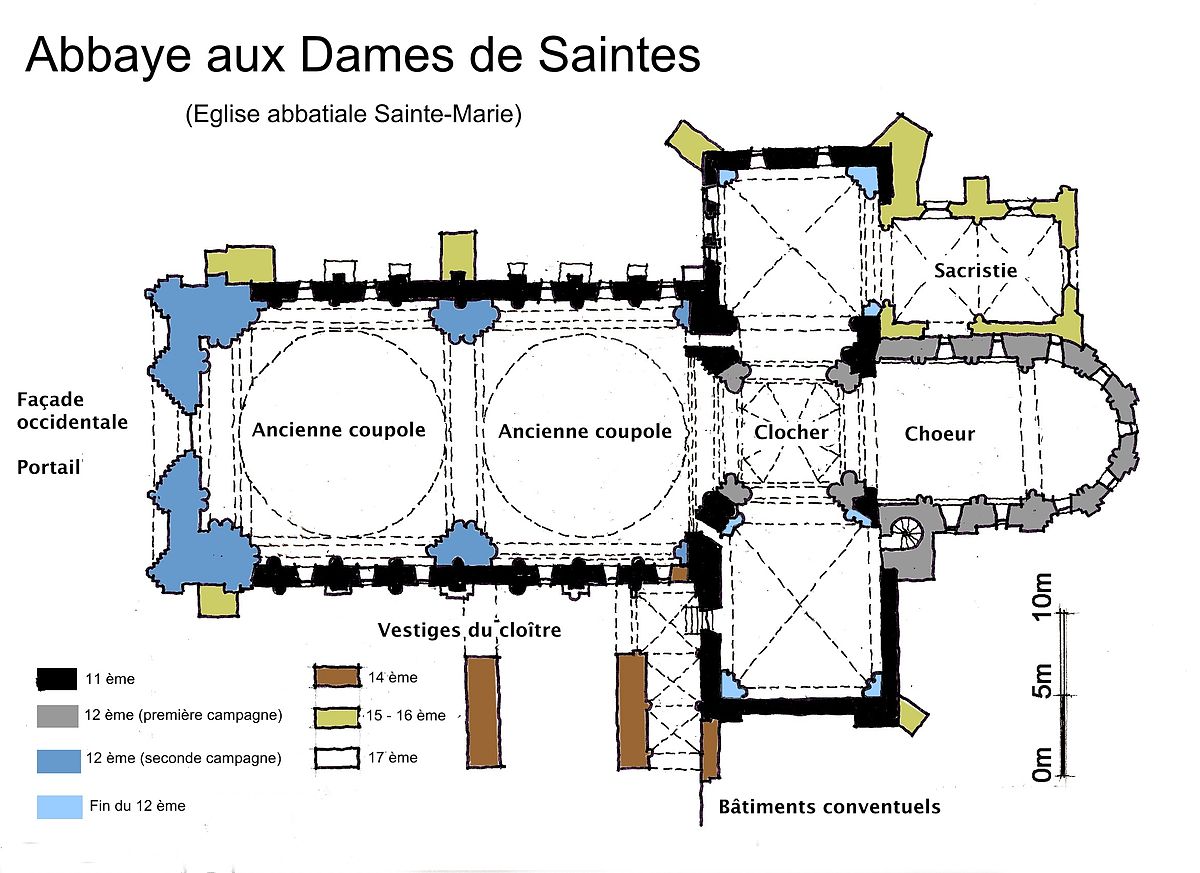

Bâtiments conventuels

Les bâtiments actuels sont reconstruit dans la seconde partie du XVIIe siècle sous l'abbatiat de Françoise de Foix. Dans le prolongement du croisillon sud s'élève un corps de bâtiment en équerre cantonné d'échauguettes, œuvre de l'architecte Jacques Guérinet. On y accède par un portail de style maniériste qui s'ouvrait autrefois sur le cloître, lequel est rasé durant la période d'occupation militaire de l'abbaye. Seules quelques arcades gothiques et une partie des soubassements demeurent visible de nos jours : ils sont le résultat d'une campagne de fouilles intervenue en 1986 sous la supervision de l'historien Christian Vernou.

Les différents étages du bâtiment principal sont desservis par un escalier monumental. Au premier étage, à la gauche du grand escalier, un passage mène à une tribune donnant sur l'église abbatiale. Cette tribune était conçue pour permettre à l'abbesse ainsi qu'aux moniales malades ou âgées de suivre les offices religieux. Un petit logis attenant au bâtiment principal accueille les anciens appartements de l'abbesse. Ces derniers se composent d'une pièce principale rectangulaire garnie de voûtes croisées et de deux annexes plus petites.

L'essentiel du bâtiment principal servait de dortoir aux moniales. Une série de cellules de dimensions variables s'articulent autour d'un long corridor central voûté en anse de panier, cette configuration étant commune aux deux étages du bâtiment. Toutes les cellules sont voûtées en arc de cloître, afin de parer aux risques de propagation des flammes en cas d'incendie. Au XVIIe siècle, la règle de l'abbaye imposait aux religieuses de dormir sans de dévêtir ; les portes ne devaient pas être fermées à clef. Les cellules ne pouvaient être meublées que d'un lit, d'une table, d'un écrin et d'un crucifix.

Le rez-de-chaussée accueille la salle capitulaire. Cette pièce était le lieu de réunion des moniales qui venaient y écouter l'abbesse lire des chapitres de la Règle de saint Benoît. Attenant à celle-ci, l'ancien réfectoire surmonte un cellier voûté.

Au sud du cloître s'étendait autrefois un jardin d'agrément, aujourd'hui converti en une cour. Un puits datant du XVIe siècle se trouve en son centre.

Église Sainte-Marie

L'église abbatiale est caractéristique du style roman saintongeais. Elle se distingue notamment par la présence d'un clocher à base carrée, support d'une tour circulaire accostée de clochetons aux angles. Son couronnement à écailles inversées dit « en pomme de pin » rappelle l'Église Notre-Dame la Grande de Poitiers.

Historique

Une première église abbatiale est érigée dans la première moitié du XIe siècle. Cette dernière est solennellement consacrée le 2 novembre 1047 en présence de plusieurs prélats et de représentants de la noblesse locale, dont le comte Geoffroy Martel, fondateur de l'abbaye. Une charte postérieure de vingt ans nous apprend qu'elle est alors connue sous le vocable de « Notre-Dame-hors-les-murs », ce qui s'explique par la situation du complexe abbatial sur la rive droite de la Charente, à l'extérieur de l'enceinte urbaine.

Ce premier édifice est basé sur un plan basilical. De dimensions moindres que l'église actuelle, le sanctuaire originel est composé d'une nef divisée en trois vaisseaux d'égale hauteur, couverts d'une charpente en bois.

Une campagne de reconstruction de l'église intervient sous l'abbatiat d'Agnès de Barbezieux (1134 — 1174). Parente de la duchesse Aliénor d'Aquitaine, elle obtient de cette dernière des subsides lui permettant de financer les travaux prévus. Deux campagnes successives modifient totalement la structure du sanctuaire.

Ainsi, la nef est réaménagée de façon à ne plus former qu'un unique vaisseau. Les murs gouttereaux sont renforcés par de puissants piliers permettant de remplacer la charpente initiale par deux coupoles sur pendentifs, sur le modèle de celles qui s'élèvent simultanément à l'abbaye de Sablonceaux ou encore à la cathédrale d'Angoulême.

La travée occidentale est prolongée et l'édification d'une façade-écran est entamée. Les piliers de la croisée sont renforcés, cette dernière étant couverte d'une coupole sur trompes destinée à supporter le poids du clocher que l'on commence à édifier.

Enfin, dans la seconde moitié du XIIe siècle, une nouvelle campagne de travaux voit l'achèvement de la façade occidentale et le remplacement du chevet initial par une abside précédée d'une longue travée droite.

Dans le courant du XIIIe siècle, alors qu'apparaissent de nouvelles techniques de voûtement, les croisillons sont dotés de voûtes croisées. Au XVe siècle, le croisillon nord est remplacé par une chapelle de deux travées, tandis que des contreforts sont édifiés afin de prévenir un affaissement des murs.

L'église souffre de mutilations durant les guerres de religion, puis de deux sinistres qui ravagent l'abbaye durant le XVIIe siècle. Les deux coupoles de la nef s'effondrent et ne sont pas reconstruites (les pendentifs, restés en place, permettent cependant de se faire une idée de leurs dimensions).

L'église abbatiale est classé monument historique dès 1846.

Une première campagne de restauration est menée de 1924 à 1939, une seconde au cours des années 1970 et des années 1980.

Dimensions

- Longueur totale de la nef : 28,80 mètres

- Largeur totale de la nef : 15,50 mètres

- Longueur totale du transept : 31 mètres

- Largeur totale du transept : 9,50 mètres

- Longueur totale du chœur : 14 mètres

- Largeur totale du chœur : 8 mètres

Façade occidentale

La façade occidentale est caractéristique du style roman saintongeais. Cette façade-écran tripartite, bien que mutilée lors des guerres de religion et sensiblement modifiée durant la campagne de restauration des années 1924-1939, conserve notamment un portail à quatre voussures. Les claveaux montrent les vieillards de l'apocalypse, les rois de l'ancien testament – dont David, reconnaissable à sa harpe – ou encore des représentations animalières (lions, oiseaux, dont deux buvant dans une coupe, probable allusion à l'eucharistie). La seconde voussure est ornée des symboles des quatre évangélistes entourant l'agneau pascal, symbole christique.

La voussure inférieure se distingue par ses représentations d'anges en adoration, dont deux portant une nuée d'où surgit la main de Dieu, laquelle fait un geste de bénédiction en direction des fidèles pénétrant dans le sanctuaire.

Le portail est flanqué de deux arcades où dominent le thème de la rédemption et du jugement dernier. L'arcade de droite représente ainsi la Cène, tandis que celle de gauche montre notamment le Christ accueillant les âmes. Contrairement à l'habitude, celles-ci sont exclusivement présentées sous des traits féminins, ce qui s'explique par la nature même de cette abbaye.

À l'origine, une longue frise semble avoir couru le long de la façade, au-dessus des arcades du premier niveau. Elle est sans doute « bûchée » lors des guerres de religion ou durant la révolution.

Une épitaphe en latin relevée en 1675 par dom Claude Estiennot indique le nom du probable maître d'œuvre de cette façade, un artiste nommé Béranger..

L'arcade supérieure gauche abritait autrefois une statue équestre de l'empereur Constantin, aujourd'hui disparue.

Le fronton est la partie la plus récente de la façade. Il est reconstruit à la fin du XVIe siècle, sous l'abbatiat de Françoise Ier de La Rochefoucauld, laquelle prend en charge la réparation de l'église endommagée par les huguenots. L'écusson qui s'y trouve est celui de la maison de La Rochefoucauld.

Clocher

Le clocher s'élève à la croisée du transept. Formé de deux étages prenant appui sur une souche en pierre de taille, il passe d'un plan carré à un plan circulaire. Les quatre faces de la partie inférieure accueillent des baies encadrées d'arcades, tandis que le tambour cylindrique du second niveau est percé d'une série de douze baies géminées.

Le couronnement du clocher, formé d'une flèche à écaille dite « en pomme de pin » s'inspire des monuments funéraires de l'Antiquité.

D'un point de vue symbolique, le passage du plan carré au plan circulaire indique le passage de la vie terrestre à la vie spirituelle.

Le clocher comporte un abondant décor sculpté, illustratif de l'art roman saintongeais. Les chapiteaux sont ornés de motifs végétaux ou géométriques, de scènes religieuses, d'animaux fabuleux tels le phénix, symbole de résurrection.