Abbaye de la Pierre-Qui-Vire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La Pierre-qui-Vire aujourd'hui

Une abbaye est par vocation un lieu de prière. C'est aussi un lieu de travail, en particulier dans le cas d'une abbaye bénédictine ou cistercienne. La formule « Ora et labora » (prie et travaille), bien que ne figurant pas dans la règle de saint Benoît, résume bien les prescriptions de la règle qui prône l'alternance harmonieuse de la prière et du travail. Le travail a un autre but, celui de permettre à la communauté de subvenir à ses besoins : « Les moines seront vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains » (chap. 48).

L'hôtellerie

L'hospitalité tient une place de premier rang dans la règle de saint Benoît : « Tous les hôtes seront reçus comme le Christ » (chap. 53). Les moines de la Pierre-qui-Vire accueillent ainsi au long de l'année (sauf en janvier) celles et ceux qui en font la demande. L'hôtellerie (remise aux normes en 2006-2007) leur permet d'accueillir une cinquantaine de retraitants, y compris des familles et des groupes.

L'imprimerie et la librairie

En 1951, des moines de l'abbaye créent, sous la direction de dom Angelico Surchamp, une collection d'art : les éditions Zodiaque. Parallèlement à l'activité d'édition, ils installent une imprimerie dans un bâtiment. Celle-ci fonctionnera jusqu'au début des années 2000. Devant les difficultés et le coût d'une modernisation devenue nécessaire, les frères décident de vendre les éditions Zodiaque en 2000.

Un bâtiment de l'abbaye abrite une librairie qui offre un large choix d'ouvrages de foi et de spiritualité, ainsi que des produits de l'artisanat monastique et des fromages de la ferme. Dans le même bâtiment, une exposition retrace l'histoire du monachisme et de la règle de Saint Benoît. Elle présente la fondation de l'abbaye et permet une approche intéressante de la vie monastique.

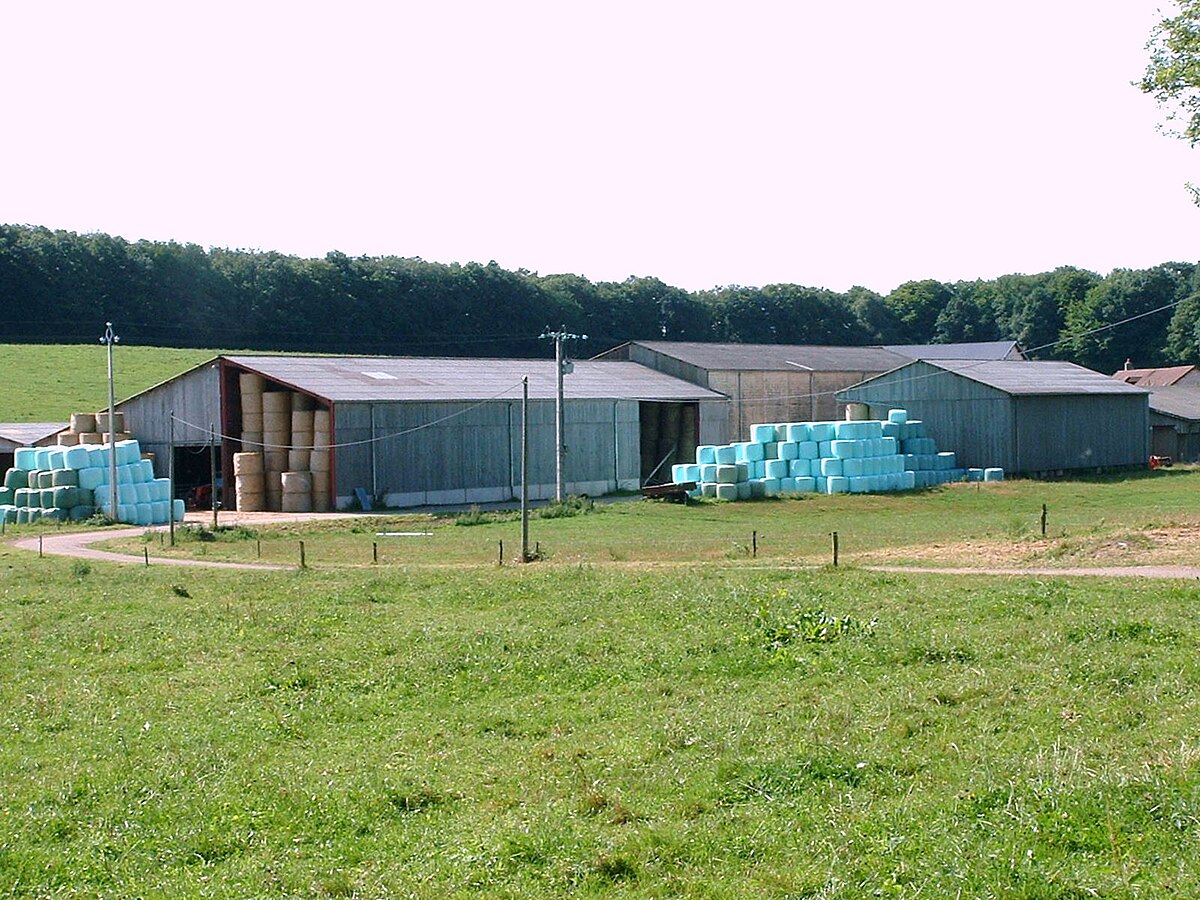

La ferme de l'abbaye

En 1938, une ferme proche de l'abbaye est achetée afin d'être exploitée par les moines. À la fin des années 1950, l'abbaye se rallie à l'Institut national de la recherche agronomique. La ferme pratique alors l'agriculture intensive, et compense la pauvreté des sols par l'apport massif d'engrais et de fertilisants chimiques. En 1970, l'abbaye met fin à sa collaboration avec l'INRA et se tourne vers l'agriculture biologique. À partir des années 1980, la ferme adhère à la marque Bio-Bourgogne, elle se spécialise dans les fromages de lait de vache (proches du fromage d'Époisses) et depuis 1994 dans les fromages de chèvre.

En 1988, la ferme est confiée à un couple d'agriculteurs, afin de poursuivre la modernisation.

Aujourd'hui, la ferme est rentable, et fait vivre quatre familles. Six mille fromages "Pierre-qui-Vire" sont fabriqués chaque mois, leur nom est désormais une marque déposée et ils sont couronnés du fameux label AB (Agriculture Biologique).

L'abbaye dans la littérature

Les derniers fragments (fragments 26 à 29) du livre Magnus de Sylvie Germain se déroulent à proximité de l'abbaye. Le protagoniste, Magnus, apprend de frère Jean, un ermite attaché à l'abbaye, à entendre « le souffle infime d'une feuille qui tombe sur fond des divers bruits de la forêt et de la basse continue des ruches ». Après la mort de frère Jean, il laissera aller son ours en peluche dans les eaux vives du Trinquelin.

Homonyme

L'Abbaye de la Pierre-qui-Vire est aussi le nom donné à :