Aérogel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Utilisations

Il y a plusieurs fonctions qui peuvent être réalisées par l'aérogel. Commercialement, des aérogels dans leur forme granulaire sont combinés aux vitres pour diminuer leurs pertes de chaleur. Après plusieurs séjours dans le Vomit Comet, une équipe de recherche a découvert que la production d'aérogel en impesanteur produit des particules qui ont une taille plus uniforme et qui réduit l'effet de diffusion Rayleigh dans les aérogels en silice, l'aérogel est ainsi plus transparent. Des aérogels transparents en silice pourraient très bien convenir pour diminuer les pertes de chaleur des vitres des immeubles.

Sa grande surface l'amène à être utilisé souvent, tel que dans un absorbeur chimique pour l'adsorption. Cette capacité lui donne également un grand potentiel en tant que catalyseur et transporteur de catalyseurs. Les particules d'aérogel sont également utilisées en tant qu'agent épaississant dans des peintures et des produits cosmétiques.

Ses performances peuvent être augmentées pour des applications spécifiques, en ajoutant des « dopants », renforçant ainsi ses structures et mélangeant ses compositions. En utilisant cette approche, l'étendue de ses applications peut être largement augmentée.

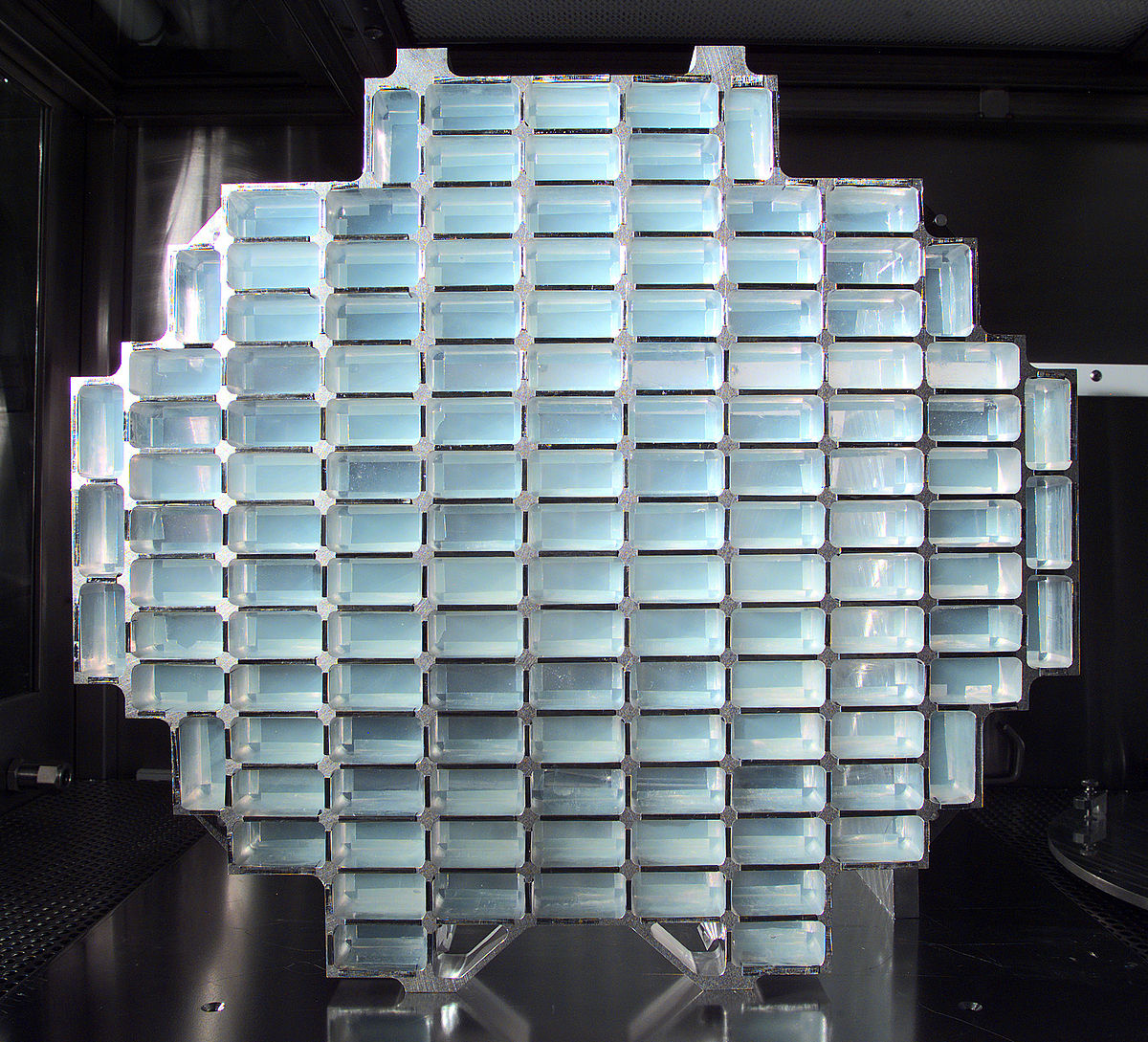

La production de plaques d'aérogel à but commercial commence dans les années 2000. Cette plaque est un matériau composite d'aérogel de silice et renforçant en fibres qui transforment l'aérogel en matériau durable et flexible. Les propriétés mécaniques et thermiques du produit varient suivant le choix des fibres, du moule de l'aérogel, et des additifs opaques inclus.

En janvier 2004, la sonde Stardust utilise de l'aérogel pour capturer des poussières de la comète Wild 2. Ces particules de poussière se vaporisent lors de l'impact contre des solides et traversent les gaz, mais elles sont capturées grâce à de l'aérogel. La NASA a également utilisé de l'aérogel pour protéger de la chaleur les robots explorateurs de Mars ainsi que les combinaisons spatiales portées par les astronautes.

Fabrication

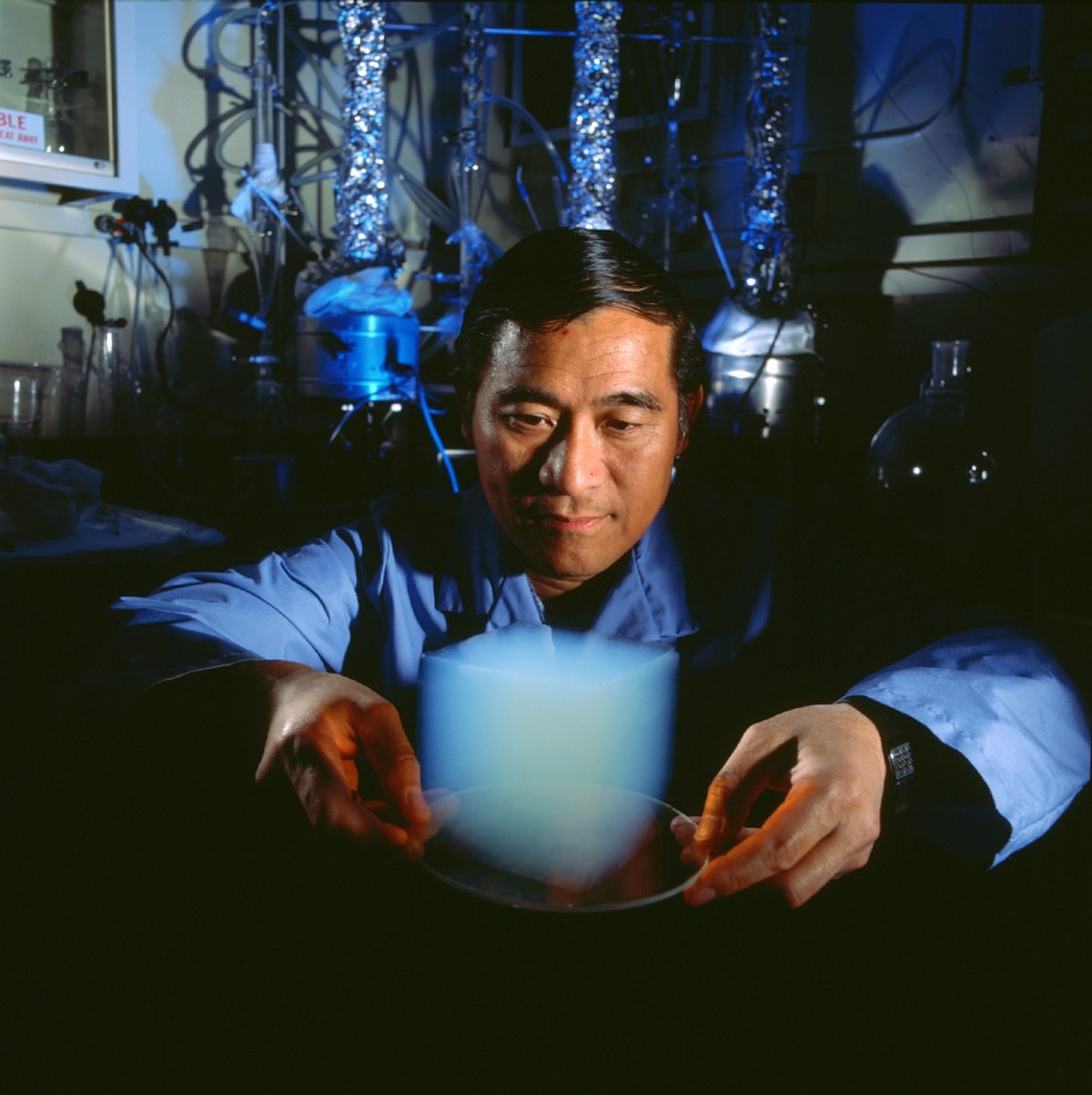

En principe, la fabrication de l’aérogel consiste à remplacer la composante liquide d’un gel de silice (pour l’aérogel de silice) par du gaz. Techniquement, la chose est plus complexe. En effet, la structure du gel a tendance à s’effondrer quand on le sèche simplement. Celui-ci devient alors poreux et il s’effrite.

Dans la pratique, on sèche de l’hydrogel, un gel de silice utilisé notamment pour les lentilles de contact souples, dans des conditions de température et de pression extrêmes en remplaçant l’eau par un liquide comme l’éthanol en présence d’un « précurseur », l’alkoxide de silice. L’alkoxide est une sorte de catalyseur, pour la réaction il est composé d’un alcool et de silicone. Sa formule est Si(OR)4. Cette réaction produit de la silice :

Si(OCH2CH3)4 (liq.) + 2H2O (liq.) = SiO2 (solide) + 4HOCH2CH3 (liq.).

La silice est un composé minéral stable de formule SiO2. Ensuite intervient un procédé appelé « Supercritical Drying » (séchage à Point critique). En thermodynamique, le point critique est une phase de transition se situant entre les liquides et les gaz. Fondamentalement, les états liquide et vapeur sont microscopiquement identiques : ils se caractérisent par un désordre des atomes ou molécules. Aussi, il existe une pression et une température (dites critiques) pour laquelle cesse brusquement cette courbe de coexistence liquide-vapeur. Au-delà, le corps n'est ni liquide ni gazeux : c'est une phase fluide. C’est par ce procédé qu’on retire l’alcool du gel. Cette opération se fait dans un autoclave à des pressions allant de 50 à 60 bars, des températures de 5 à 10 °C et pendant 12 heures à 6 jours. Le but est alors atteint, on a remplacé le liquide par un gaz sans que la structure du gel s’effondre ou réduise de volume.

Il existe des procédés pour fabriquer de l’aérogel à température et pression ambiante mais ils sont, pour l’instant, gardés secrets par les industriels.