Armand David - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'exploration allant des monts Qinling au Jiangxi (2 octobre 1872 - 5 avril 1874)

Arrivé à Shanghai début mars 1872, le père David décide de mener une petite exploration dans le Zhejiang. Il part de Ningbo, se dirige vers Shaoxing, puis descend vers le sud-ouest jusqu'à la frontière du Jiangxi. D'abord encouragé par la découverte de nouveaux oiseaux, l'expédition donne finalement des résultats médiocres. Il décide donc d'aller à Pékin préparer sa grande expédition dans le centre de la Chine.

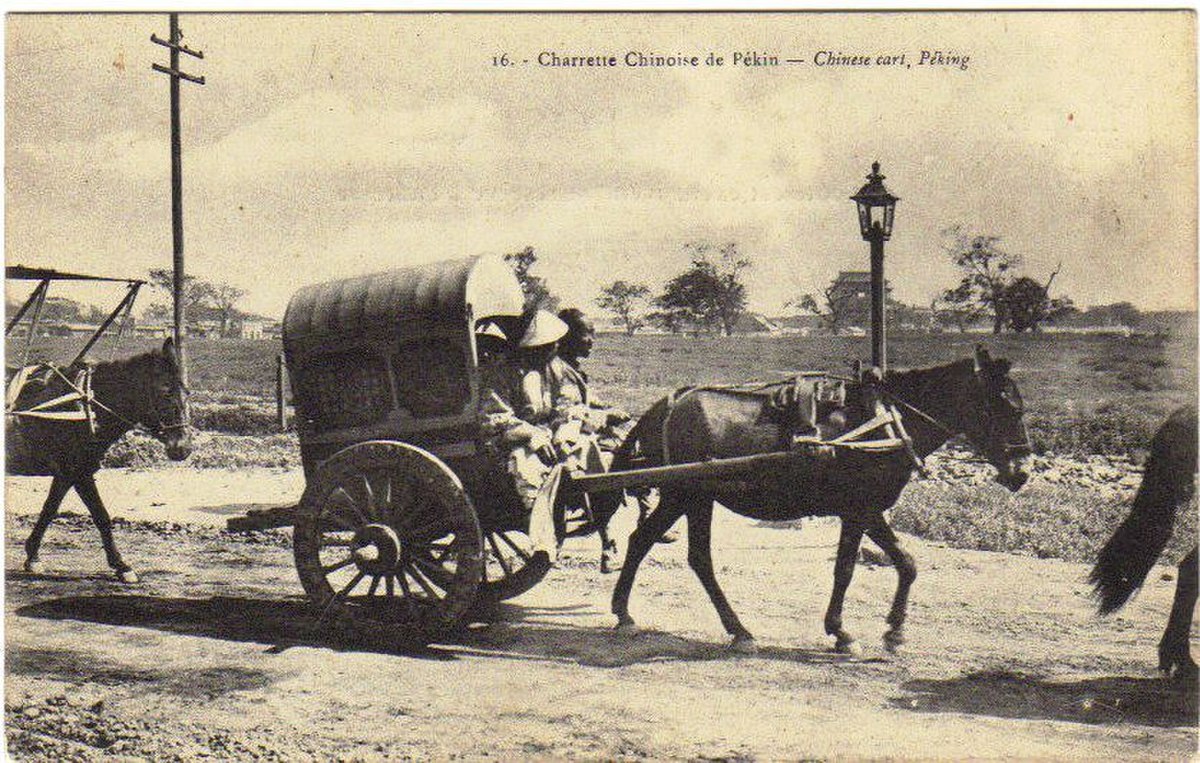

Le père David partira de Pékin le 2 octobre 1872, avec deux charrettes, 150 kg de bagages et deux jeunes serviteurs chrétiens. Il se dirige d'abord plein sud, débordant d'énergie et d'enthousiasme à l'idée de nouvelles aventures, sans se douter qu'un naufrage allait détruire une grande partie de ses collectes et que de graves problèmes de santé allaient l'obliger à interrompre ses explorations. Après une traversée un peu mouvementée du Fleuve Jaune, il change de direction et marche vers l'ouest en direction de Singanfou (l'actuelle Xi'an). Là, il apprend qu'il est impossible de se rendre dans le Gansu en raison de la rébellion musulmane qui y fait rage et des massacres systématiques qui y sont pratiquées par les belligérants.

Il décide donc d'aller explorer les monts Qinling 秦岭 au sud de Xi'an. C'est une barrière montagneuse encore sauvage qui tient lieu de ligne de partage des eaux entre le bassin du Fleuve Jaune (et de son affluent la Wei) et le bassin du Yangzi au sud (et son affluent la Han). C'est aussi une barrière climatique qui sépare les zones de climat tempéré au nord de celles de climat subtropical du sud. Sa situation frontalière en fait une zone où à la végétation et à la faune sont particulièrement riches.

En novembre 1872, il s'installe dans le petit village d'Inkiapo (Yinjiapo殷家坡) dans une région assez reculée puisque quelques jours après son arrivée, une panthère dévore le chien d'une maison voisine. Une fois encore, il fait preuve d'une remarquable perspicacité sur le devenir écologique de la planète. Avec un siècle d'avance et une grande élégance, il note : « On se sent malheureux de voir la rapidité avec laquelle progresse la destruction de ces forêts primitives, dont il ne reste plus que des lambeaux dans toute la Chine, et qui ne seront jamais plus remplacées. Avec les grands arbres disparaissent une multitude d'arbustes et d'autres plantes qui ne peuvent se propager qu'à l'ombre, ainsi que tous les animaux, petits et grands, qui auraient besoin de forêts pour vivre et perpétuer leur espèce...Et, malheureusement, ce que les Chinois font chez eux, d'autres le font ailleurs ! C'est réellement dommage que l'éducation générale du genre humain ne se soit pas développée assez à temps pour sauver d'une destruction sans remède tant d'êtres organisés, que le Créateur avait placés dans notre terre pour vivre à côté de l'homme, non seulement pour orner ce monde, mais pour remplir un rôle utile et relativement nécessaire dans l'économie générale. Une préoccupation égoïste et aveugle des intérêts matériels nous porte à réduire en une prosaïque ferme ce Cosmos si merveilleux pour celui qui sait le contempler ! Bientôt le cheval et le porc d'un côté, et de l'autre le blé et la pomme de terre, vont remplacer partout ces centaines, ces milliers de créatures animales et végétales que Dieu avait fait sortir du néant pour vivre avec nous ; elles ont droit à la vie, et nous allons les anéantir sans retour, en leur rendant brutalement l'existence impossible. »

Début janvier 1873, il repart sur les chemins enneigés des Qinling. A l'ouest se dresse le puissant Taibaishan 太白山 (« mont très blanc »), le point culminant des Qinling à 3767 m. Il va cheminer ainsi jusqu'en avril, tout en poursuivant sa collecte de plantes et d'animaux, et en donnant des descriptions remarquablement pertinentes de la géologie des lieux, de la migration des oiseaux, des mœurs des populations. Ses pérégrinations le mènent jusqu'à la vallée de la Han, un affluent du Yangzi Jiang qui se jette dans celui-ci au niveau de l'actuel Wuhan. Il prend alors la décision fâcheuse de descendre en barque la Han jusqu'à Hankou, avec ses précieuses caisses de spécimens, pour rejoindre le Yangzi Jiang. Lors du passage d'un rapide, la barque trop chargée s'éventre sur un rocher. Il se jette à l'eau et parvient à sauver une partie de ses caisses. Mais elles sont complètement mouillées et les spécimens sauvés sont dans un état pitoyable. Franchet du Muséum estimait que la moitié de ses récoltes de plantes ont été perdue dans des accidents divers. En louant une place sur une embarcation transportant du bois, il parvient au bout d'une vingtaine de jours à Hankou où il est accueilli à la procure des missions italiennes. Il descend ensuite le Yangzi jusqu'à Jiujiang où il avait séjourné lors de sa deuxième expédition.

Après avoir repris ses forces auprès de ses confrères, le 22 mai 1873, il reprend la route en direction du sud-est, cette fois en chaise à porteurs et avec deux brouettes. Il passe par Nanchang, traverse la province du Jiangxi jusqu'à Fǔzhōu 抚州 . Il s'installe au sud-est de cette ville, dans le collège de Tsitou.

Dans cette région très insalubre, écrasée par une chaleur caniculaire, le missionnaire et ses aides chinois vont contracter des fièvres paludéennes. Sa santé va se dégrader rapidement et il va être condamné à garder le lit ou la chambre pendant tout l'été. On lui apporte des spécimens récoltés qu'il s'efforce malgré tout d'étudier.

Quand fin septembre un petit mieux se fait sentir, il part vers les montagnes du Fujian « pour changer d'air » et chercher à voir des singes. Au prix d'efforts surhumains, il atteint à bout de force le village de Koaten. Les chasseurs lui apportent nombre d'espèces nouvelles. Mais sa santé se dégrade encore au point qu'on lui administre les derniers sacrements. Sa forte constitution le sauvera encore une fois. En décembre 1873, il reprend la route de Tsitou. Début 1874 il rentre en France.

« A la fin des comptes, dira-t-il, malgré toutes les misères souffertes, je me trouve assez satisfait de mes collections du Kiangsi oriental et des montagnes du Fokien. Elles remplissent deux grandes caisses, trois autres caisses plus petites, et neuf boîtes de diverses grandeurs. Le nombre des seuls mammifères, petits et grands, procurés ici, est de 35 à 40 espèces différentes, parmi lesquelles il y en a plusieurs qui sont nouvelles. Les oiseaux aussi offrent des nouveautés, de même que les reptiles, les insectes etc.»