Colombier (édifice) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

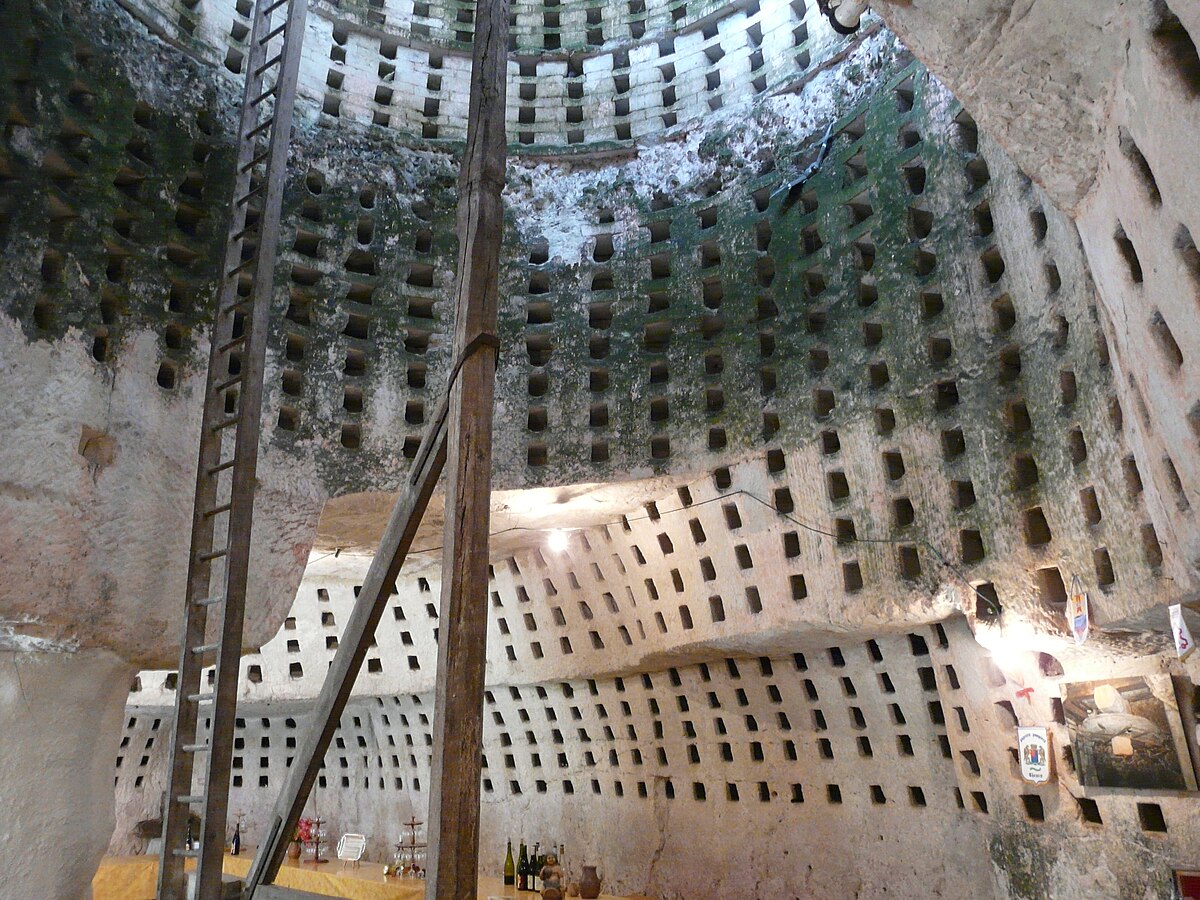

Un colombier était à l'époque féodale un édifice destiné à loger et à élever des pigeons. Le colombier, lointain héritier du colombarium romain, est nommé plus souvent pigeonnier depuis le dix-huitième siècle. Les mutations agricoles des Temps modernes, par l'introduction des cultures fourragères comme la betterave, ont condamné insensiblement l'intérêt nourricier et la rentabilité de l'élevage en colombier.

Une grande diversité architecturale caractérise les petits dérivés domestiques ou isolés du colombarium. Il existe une surprenante géographie des colombiers, avec des densités éminemment variables suivant les régions du Moyen-Orient et méditerranéennes, ou encore les contrées d'Europe occidentale. Les colombiers ont marqué les paysages en Gascogne, Quercy, Occitanie toulousaine, Provence, Touraine, Anjou, Normandie, Picardie mais aussi en Angleterre après la conquête normande et plus tardivement en Basse Ecosse, notamment sur les rives du Firth of Forth, près d'Edimbourg pendant le règne Stuart.

Appellation

Le colombier désigne encore les édifices de la Renaissance et du début des Temps modernes.

Une variante de petite taille annexée à une tour ou à une ferme s'est appelée en latin classique fŭga et en latin populaire fūga. Un mot français fuie est attesté vers 1135 au sens de « fuite », puis à partir du XIIIe siècle de « refuge » et enfin de « volière pour les pigeons », le terme français remonte probablement au latin vulgaire *fūgĭta. La fuie consiste en une petite volière qu'on ferme avec un volet et où l'éleveur particulier peut nourrir son pigeon domestique.

Il faut noter que l'évolution gasconne de fuga, sous la forme hune, désigne un colombier à pied. En effet, dans les pays proches de la Garonne et du Midi français, couloume dérivé de colombarium correspond à une installation domestique, c'est-à-dire à la fuie de Touraine.

Le terme « pigeonnier » est plus commun au XIXe siècle, attestant la lente obsolescence du mot colombier. Les deux termes peuvent être considérés comme synomymes.

Architecture

Leur emplacement est choisi loin des grands arbres qui peuvent abriter des rapaces et à l’abri des vents dominants et leur construction obéit à quelques règles de sécurité : portes d’accès hermétiques et murs lisses munis d’un bandeau en saillie nommé larmier ou radière afin d’interdire la montée aux prédateurs (fouines, belettes…). La façade était, si nécessaire, enduite uniformément ou seulement sur une bande horizontale, afin d’empêcher leur ascension.

Les colombiers peuvent être de matériaux très variés et de forme et de dimension extrêmement divers :

- le colombier carré à quadruple voûte serait d’avant le XVe siècle (château de Roquetaillade, Bordeaux) ou Saint-Trojan près de Cognac)

- la tour cylindrique : du XIVe siècle au XVIe siècle, elle est recouverte de tuiles canal, de tuiles plates, de lauzes et très exceptionnellement d’une coupole de briques. Une fenêtre ou une lucarne est la seule ouverture. Des balconnets forment plage d’envol en saillie ;

- le colombier sur pilier ou sur arcades, cylindrique, hexagonal ou carré ;

- le colombier hexagonal (colombiers de la poste royale à Sauzé-Vaussais) ;

- le colombier carré à toit de tuiles plates au XVIIe siècle puis à toit d’ardoises au XVIIIe siècle ;

- le pied de mulet, adossé aux bâtiments.

- le colombier monté sur escalier à vis

L’intérieur d’un colombier pouvait être soit pratiquement vide (les boulins étant situés dans les murs), soit réduit à une structure d’échelle tournante, permettant le ramassage des œufs ou des pigeonneaux et l’entretien.