Cratères de Mono-Inyo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Toponymie

Le terme Mono est une variante de Monache qui désigne une tribu amérindienne, division de la branche numique des Uto-aztèques, dont le bassin de Mono est le territoire d'origine. Les Yokuts les appelaient probablement Monachi, « peuple des mouches », en raison de leur aliment de base et marchandise principale : les nymphes de la mouche Ephydra hians, présente en grande quantité sur les rives des lacs du Grand Bassin.

Il existe trois étymologies possibles pour le terme Inyo. Dans les années 1850, aucun nom n'apparaît au-dessus de la chaîne de montagnes à l'est du lac Owens sur des cartes représentant la région. Selon la première hypothèse (Chalfant), en avril 1860, vingt hommes menés par le colonel H.P. Russ et le Dr S.G. George organisent le Russ Mining District. Lorsqu'ils s'enquièrent du nom de la chaîne de montagne auprès des Indiens, leur leader Chief George leur aurait répondu « Inyo », qui pourrait se traduire par « résidence d'un grand esprit ». Selon la deuxième hypothèse, défendue par le linguiste Madison S. Beeler, Inyo dériverait de l'espagnol indio, « indien ». Selon la troisième hypothèse, la plus récente, inyo serait une forme grammaticale répandue en langues numiques et ïnï-yun signifierait en panamint « dangereux, effrayant ».

Histoire

Découverte scientifique

Le naturaliste John Muir explore la région en 1869. Il décrit le « désert de Mono » comme un « pays de contrastes magnifiques. Des déserts chauds délimités par des montagnes enneigées, — des cendres dispersées sur des terrains polis par les glaciers —, le gel et le feu travaillant de concert pour le façonnement de la grâce. Dans le lac se trouvent des îles volcaniques, qui montrent que les eaux étaient autrefois mêlées au feu ». Muir qualifie les cratères de Mono de « monceaux de cendres instables qui n'ont jamais été bénis par la pluie ni la neige ».

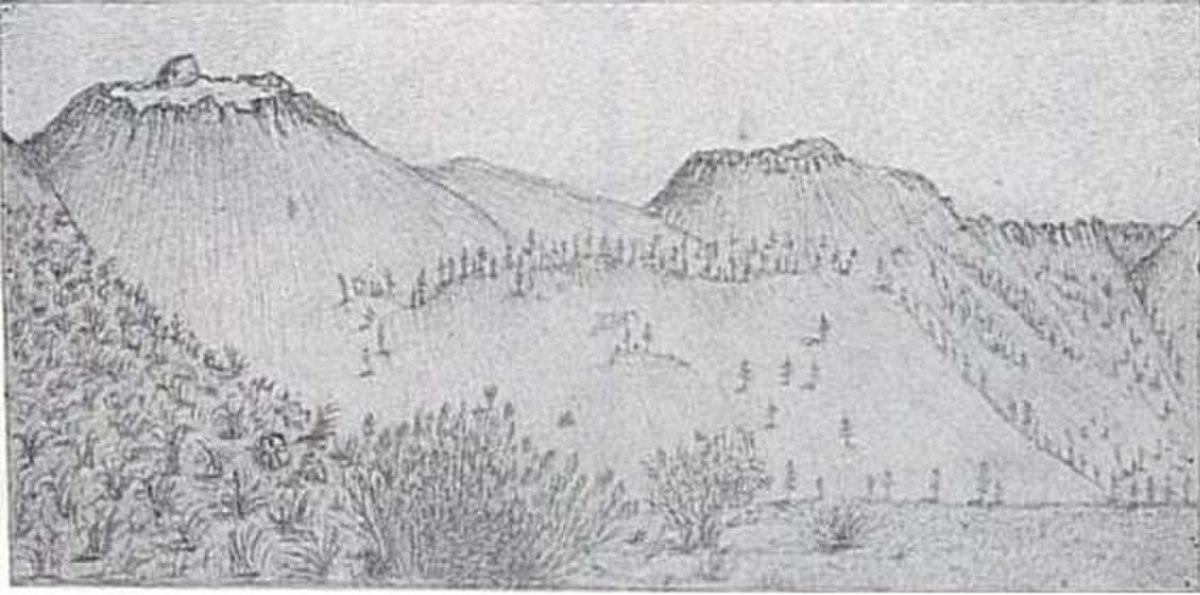

Au printemps 1881 et à l'automne 1882, le géologue Israel Russell étudie la région lors d'un détour réalisé à l'occasion de ses travaux sur le terrain concernant le lac Lahontan, un lac endoréique, désormais asséché, qui couvrait une grande partie de l'actuel Nevada au cours de la dernière glaciation. Son Quaternary History of the Mono Valley (1889), qui comprend une étude topographique par Willard D. Johnson, constitue la première étude scientifique approfondie de Mono Lake et de son volcanisme. Russel baptise chacun des cratères de Mono et écrit :

« L'attention de quiconque pénètre dans la vallée de Mono est à la fois portée vers les couleurs douces et agréables des cratères et vers la symétrie et la beauté de leurs formes. Ils ont des caractéristiques exceptionnelles au sein du paysage de la région et sont d'autant plus marquants qu'ils sont proches des cimes acérées et des reliefs accidentés de la haute Sierra. »

— Israel Russell, Quaternary History of the Mono Valley

Exploitation industrielle

Les ressources naturelles ont été exploitées sur et autour des cratères de Mono-Inyo depuis des siècles. Les Mono Païutes ramassaient les obsidiennes afin de confectionner des outils tranchants et des pointes de flèches. Les pierres brutes étaient transportées par-delà les cols de la Sierra Nevada afin d'être échangées contre d'autres biens auprès des tribus amérindiennes. Des fragments provenant des cratères de Mono-Inyo sont encore découverts dans de nombreux anciens campements dans les montagnes.

Lors de la ruée vers l'or, au XIXe siècle, des villes-champignons surgissent à proximité du bassin de Mono afin d'exploiter les filons. La plus vaste d'entre-elles, Bodie, au nord de Mono Lake, est fondée à la fin des années 1870 et se développe au point de nécessiter une scierie. Celle-ci est implantée à Mono Mills, au nord-est des cratères de Mono. Les arbres autour des cratères et sur leurs versants sont abattus pour fournir du bois aux usines.

Acteur de la guerre de l'eau en Californie, le Los Angeles Department of Water and Power (« Département de Los Angeles pour l'eau et l'énergie ») achète au cours des années 1930 de vastes parcelles de terre dans le bassin de Mono et la vallée de l'Owens afin de s'assurer des droits sur l'eau. Le percement d'un tunnel de 18,5 kilomètres de long sous l'extrémité méridionale des cratères de Mono débute en 1934 pour s'achever en 1941. Les ouvriers doivent faire face à l'instabilité et à la saturation en eau des gravats, aux poches de dioxyde de carbone et aux inondations. En moyenne, un homme meurt pour chaque mile (unité de longueur valant environ 1,6 kilomètre) creusé. L'eau déviée de son bassin naturel de Mono Lake passe à travers le tunnel et alimente l'aqueduc de Los Angeles.

La United States Pumice Company, basée à Chatsworth, extrait la ponce de la région depuis 1941. L'entreprise vend la pierre en dalles pour l'usage commercial et en gros blocs irréguliers pour la décoration des cours de jardin.

Des forages de prospection pour la géothermie sont effectués près des cratères de Mono, sur la rive méridionale de Mono Lake, en 1971. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes et les efforts sont abandonnés.

Histoire éruptive moderne

Par coïncidence — l'arc volcanique des Cascades est géologiquement distinct du Grand Bassin —, deux semaines après le début de l'éruption du mont Saint Helens en 1980, une série de séismes se produit à l'intérieur de la caldeira de Long Valley, alertant les géologues sur les risques d'une reprise de l'activité volcanique dans la région. Quatre tremblements de terre de magnitude 6 frappent la bordure méridionale de la caldeira dans une région proche du système de fissures de Mono-Inyo. De plus, au cours des cinq années précédentes, le plancher de la caldeira s'est soulevé de trente centimètres. Un mouvement ascensionnel de magma est présumé responsable des séismes et du soulèvement topographique. Dès les années 1970, la Mammoth Scenic Road est construite pour servir d'itinéraire de délestage en cas d'évacuation des résidents et touristes de Mammoth Lakes nécessitée par une éruption.

En 1982, des essaims de répliques incitent l’United States Geological Survey à publier une notice sur les « risques volcaniques potentiels » pour Long Valley. La même année, un enregistrement permanent est mis en place par l'observatoire de Long Valley. L'avis de risques est levé en 1984 après que les scientifiques de l'USGS concluent que le magma était remonté par des fissures sous Mammoth Mountain puis s'était figé sous la surface. De 1990 à 1996, soixante hectares de forêts meurent sur le volcan en raison de concentrations de dioxyde de carbone dans les sols comprises entre 20 et 95 % quand la normale est inférieure à 1 %. L'analyse chimique du gaz indique son origine magmatique.