Éthylène glycol - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

L'éthylène glycol fut synthétisé pour la première fois en 1859 par le chimiste français Charles Adolphe Wurtz. Il fut produit en petite quantité durant la Première Guerre mondiale comme réfrigérant et comme constituant d'explosifs. Sa production industrielle débuta en 1937, dès lors que son précurseur, l'oxyde d'éthylène, fut lui-même produit en quantité industrielle à bas prix.

Il provoqua une petite révolution dans le monde de l'aéronautique en remplaçant l'eau du système de refroidissement. Sa température d'ébullition élevée permit ainsi de diminuer la taille du radiateur, et donc son poids et sa traînée aérodynamique. Avant que l'éthylène glycol ne soit disponible, les systèmes de refroidissement utilisaient en effet de l'eau à haute pression ; ces systèmes étaient encombrants et peu fiables, et en cas de combat aérien, facilement touchés par les balles ennemies.

Propriétés physiques

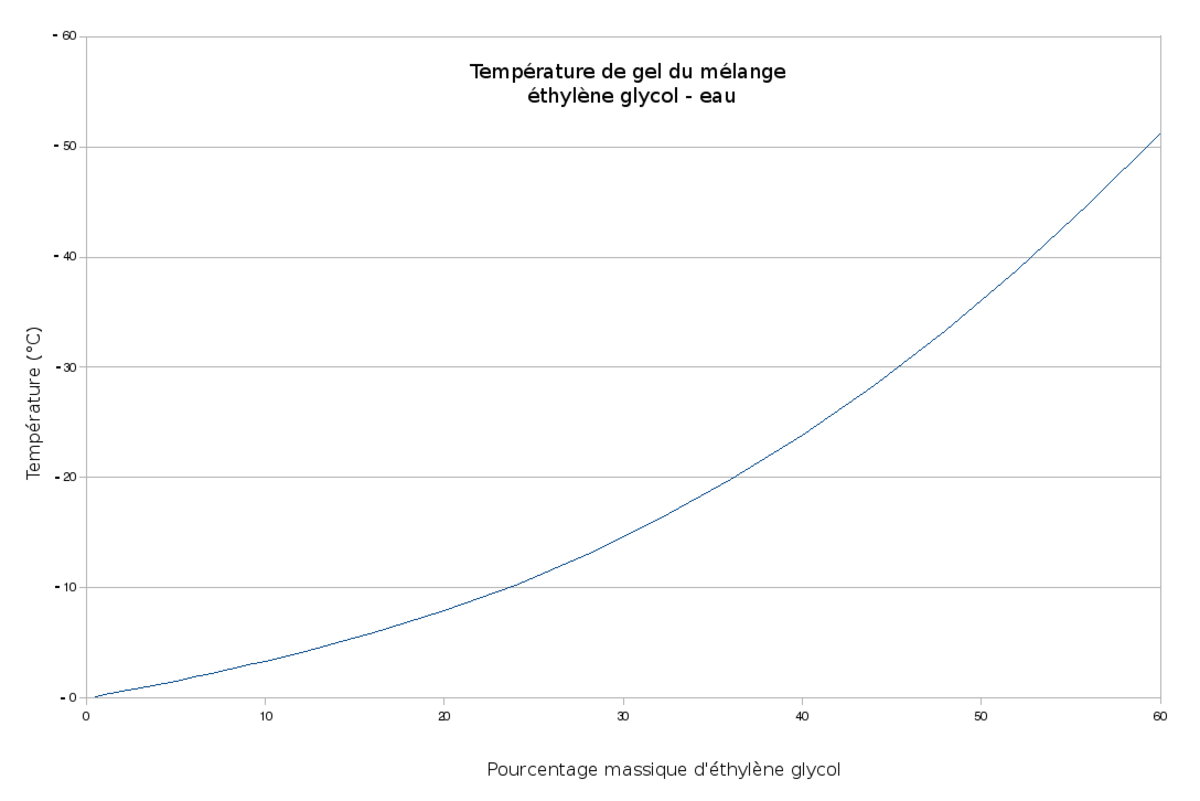

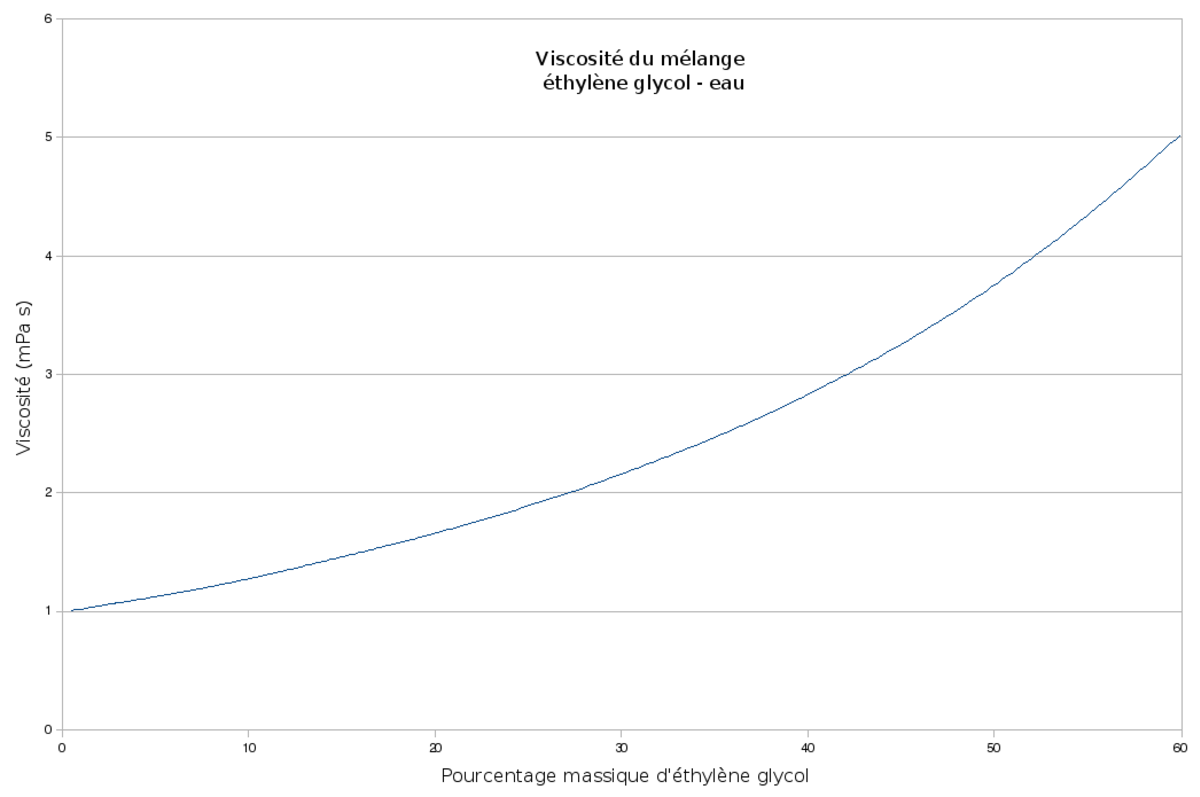

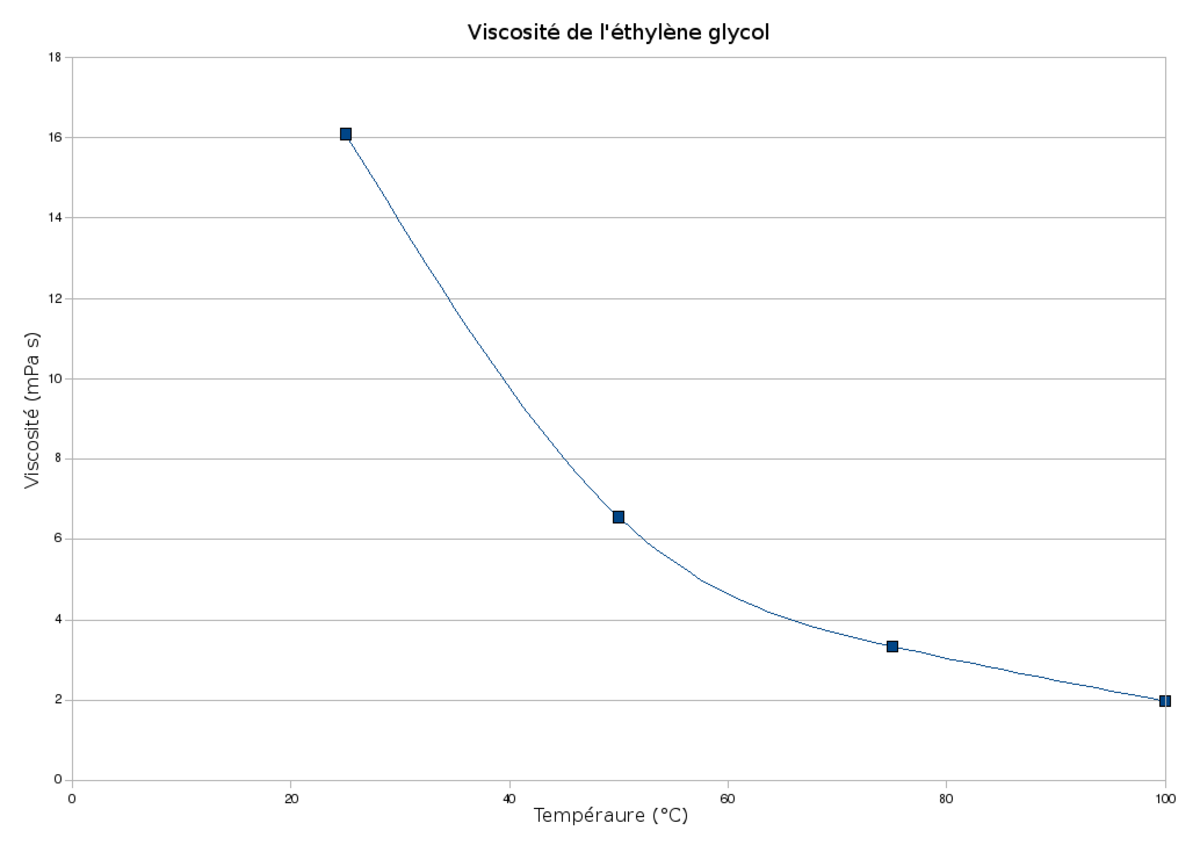

L'éthylène glycol a une constante molale cryoscopique de 3,11 °C∙kg/mol et une constante molale ébullioscopique de 2,26 °C∙kg/mol.

Production

Il est synthétisé à partir d'éthylène, via un intermédiaire d'oxyde d'éthylène qui réagit avec l'eau, selon l'équation :

C2H4O + H20 → C2H6O2

Cette réaction peut être catalysée en milieu acide ou basique, ou bien encore à haute température. En milieu acide et avec un excès d'eau, le rendement de la réaction peut atteindre 90 %. Les oligomères d'éthylène glycol (diéthylène glycol, triéthylène glycol, tétraéthylène glycol) peuvent être obtenus de la même manière.

Utilisation

Chimie Organique

Il est utilisé pour la protection des fonctions carbonyles, dans la réaction d'acétalisation.

Généralités

L'éthylène glycol est surtout employé en tant qu'antigel et réfrigérant. Son point de fusion étant bas, il a aussi été utilisé comme dégivrant pour les pare-brise et les moteurs à réaction. L'éthylène glycol a définitivement pris de l'importance dans le domaine des industries pétrochimiques, où il permet la production de fibres et de résines de polyesters, dont le polyéthylène téréphtalate, principal matériau des bouteilles plastiques. Ses propriétés antigel en font aussi un constituant important des solutions destinées à la conservation de tissus organiques à basse température.

La température d'ébullition élevée de l'éthylène glycol et sa grande affinité pour l'eau en font un déshydratant idéal pour la production de gaz naturel. Dans les tours de séparation, on fait ainsi se rencontrer l'éthylène glycol liquide coulant du haut de la tour avec le mélange d'eau et d'hydrocarbures gazeux s'échappant du bas. Le glycol capte l'eau et s'écoule au fond, tandis que les vapeurs d'hydrocarbures sont récupérées au sommet. On réinjecte ensuite l'éthylène glycol pour renouveler l'opération.

L'éthylène glycol est aussi utilisé dans la fabrication de vaccins, bien qu'il ne soit pas présent dans la composition de ces derniers.

Danger d'ingestion

Le principal danger de l'éthylène glycol provient de sa toxicité en cas d'ingestion. À cause de son goût sucré, les enfants et les animaux peuvent ingérer une grande quantité d'éthylène glycol si on le laisse à leur portée. La toxicité est essentiellement due à ses métabolites et non pas à l'éthylène glycol lui-même. La progression des symptômes d'une intoxication à l'éthylène glycol se fait en plusieurs étapes. La première étape est l'apparition de symptômes neurologiques. La victime peut paraître légèrement intoxiquée, se plaindre d'étourdissements et avoir l'air confus. Ensuite, le corps convertit l'éthylène glycol en une autre toxine, l'acide oxalique qui va précipiter dans les reins, causant une insuffisance rénale aigüe.

L'éthylène glycol peut être mortel pour les adultes. Dans tous les cas, des soins médicaux urgents sont nécessaires.

Si la victime est encore consciente, il faut la faire vomir, et si possible (réservé aux adultes..) lui faire boire 100 ml (un petit verre) d'un alcool fort à 45°. L'éthanol remplace en effet l'éthylène glycol auprès des enzymes qui dégradent ce dernier en composés plus toxiques, ce qui limite la production de toxines (on parle d'inhibiteur compétitif) . Il convient également d'amener la personne dans un hôpital où l'on pourra lui administrer, plutôt que de l'éthanol, d'autres inhibiteurs de l'alcool déshydrogénase, enzyme responsable chez l'homme de la transformation de l'éthanol en éthanal, et l'éthylène glycol en aldéhyde oxalique, qui se transformera (grâce à d'autres déshydrogénases) finalement en oxalate, qui lui est toxique. L'un de ces inhibiteurs est le fomepizole.

À cause de sa toxicité, l'éthylène glycol a déjà fait parler de lui dans les médias :

- En 1996, soixante enfants à Haïti sont morts d'une intoxication à l'éthylène glycol qui se trouvait dans du sirop contre la toux.

- En 2007, on a découvert du glycol dans des dentifrices en provenance de Chine. Les fabricants qui ont accepté de répondre à des journalistes ont expliqué que le glycol permet à la pâte d'avoir la bonne consistance. En principe, on n'avale pas de dentifrice en se lavant les dents, mais en pratique cela peut très bien arriver, surtout en ce qui concerne les enfants.

Inflammabilité

Peu inflammable à l'état liquide, l'éthylène glycol peut se montrer explosif à l'état gazeux. Il est donc indispensable de le manipuler dans des locaux bien aérés (concentration inférieure à 100 mg·m-3).

L'électrolyse de l'éthylène glycol avec une anode en argent produit une réaction exothermique. L'incendie d'Apollo 1 est dû à cette réaction ; en effet, l'éthylène glycol, mélangé à de l'eau servait comme combustible à basse pression.

Précautions

Les vapeurs d'éthylène glycol sont irritantes avant d'être dangereuses. L'exposition chronique est toutefois la source de pathologies reconnues, en France, comme maladies professionnelles par le code de la Sécurité sociale.

Consulter la fiche toxicologique de l'éthylène-glycol (FT 25) par l'INRS.