Expédition de Morée - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’expédition militaire

Préparation

La Chambre des députés autorisa un emprunt de 80 millions de Francs-or pour permettre au gouvernement de tenir ses engagements. Un corps expéditionnaire de 13 000 à 15 000 hommes commandés par le lieutenant-général Maison fut formé. Il était composé de trois brigades commandées par les maréchaux de camp Tiburce Sébastiani, Philippe Higonet et Virgile Schneider. Le chef d’état-major était le général Antoine Simon Durrieu.

Le corps expéditionnaire comprenait neuf régiments d’infanterie:

- 1re brigade : 8e régiment d’infanterie de ligne, 16e régiment d’infanterie de ligne, 27e régiment d’infanterie légère

- 2e brigade : 35e régiment d’infanterie de ligne, 46e régiment d’infanterie de ligne, 58e régiment d’infanterie de ligne

- 3e brigade : 29e régiment d’infanterie, 42e régiment d’infanterie de ligne, 54e régiment d’infanterie de ligne

Partaient aussi le 3e régiment de chasseurs à cheval (commandé par le colonel Paul-Eugène de Faudoas-Barbazan), quatre compagnies d’artillerie (pièces de campagne, pièces de siège et pièces de montagne) des 3e et 8e régiment d’artillerie et deux compagnies du génie (sapeurs et mineurs).

Une flotte de transport protégée par des vaisseaux de guerre fut organisée, une soixantaine de navires en tout. Il s’agissait de transporter le matériel, les vivres, les munitions et les 1.300 chevaux pour l’expédition, mais aussi les armes, les munitions et l’argent destinés au gouvernement provisoire grec de Ioánnis Kapodístrias. La France désirait soutenir les premiers pas de la Grèce libre en l’aidant à mettre sur pied son armée. Le but était bien sûr de conserver une influence dans la région.

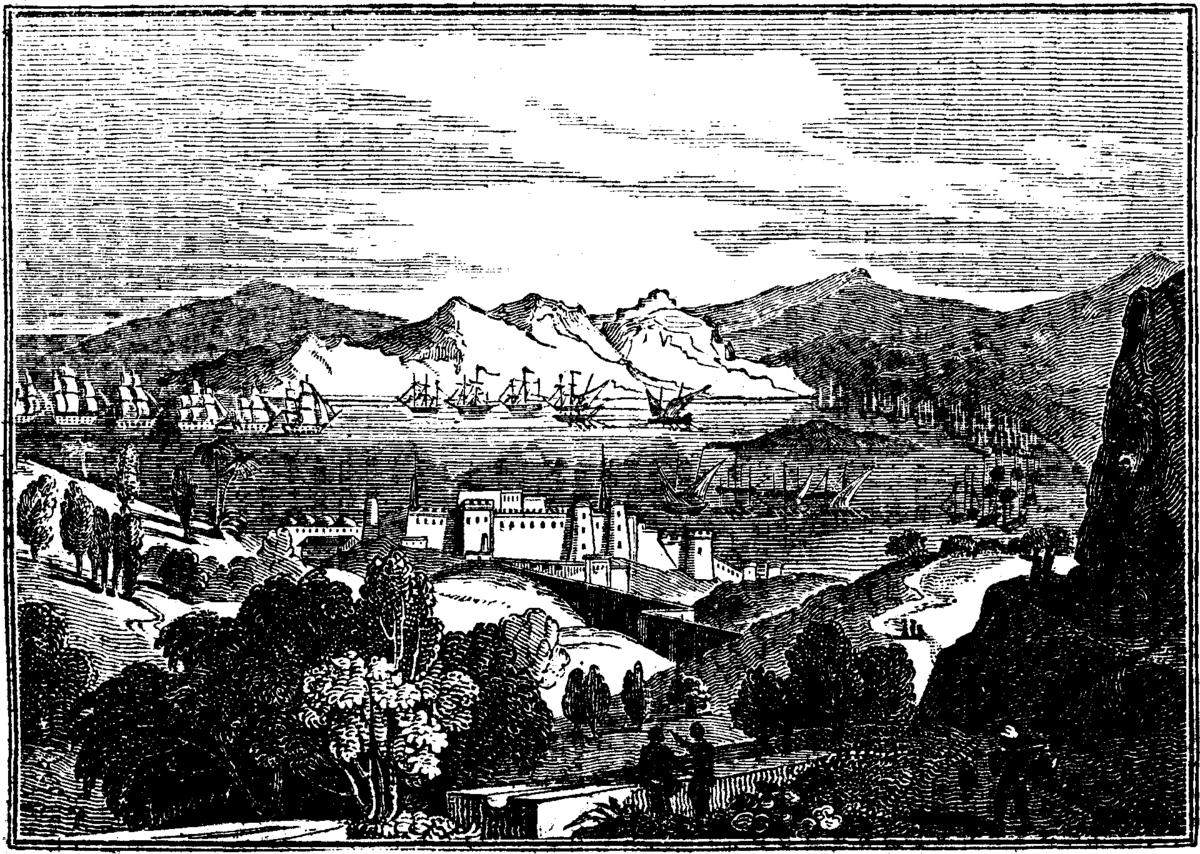

La première brigade quitta Toulon le 17 août, la deuxième le 19 août. La troisième brigade ne partit que le 1er septembre. Le général en chef, Nicolas Joseph Maison, était avec la première brigade, à bord du vaisseau de ligne Ville de Marseille. Le premier convoi était composé de navires marchands et, outre le Ville de Marseille, des frégates l’Amphitrite, la Bellone et la Cybèle. Le second convoi était escorté par le vaisseau de ligne Duquesne et les frégates Iphigénie et Armide.

Opérations dans le Péloponnèse

Débarquement

Le 29 août, la flotte transportant les deux premières brigades arriva dans la baie de Navarin où mouillait l’escadre conjointe franco-russo-britannique. L’armée égyptienne était concentrée entre Navarin et Modon. Le débarquement était donc risqué. La flotte fit voile vers le golfe de Coron protégé par une forteresse tenue par les Ottomans. Le corps expéditionnaire commença son débarquement sans aucune opposition dès le 29 août au soir, pour l’achever le 30 août au matin. Une proclamation du gouverneur Kapodistrias avait informé la population grecque de l’arrivée imminente d’une expédition française. La population locale se précipita au-devant des troupes dès qu’elles eurent posé le pied en Grèce et leur offrit de la nourriture.

Le camp fut monté dans la plaine de Coron, près de Petalidi, sur le site de l’ancienne Coronée. La troisième brigade qui avait essuyé une tempête et perdu trois bâtiments effectua son débarquement à Coron le 16 septembre.

Départ de l’armée égyptienne

Ibrahim Pacha usa de divers prétextes pour retarder l’évacuation : problèmes de vivres, de transport ou difficultés imprévues dans la remise des places fortes. Les officiers français avaient des difficultés à retenir l’ardeur combative de leurs soldats qui par exemple s’enthousiasmèrent à la (fausse) nouvelle d’une marche imminente sur Athènes. Cette impatience des troupes fut peut-être décisive pour convaincre le commandant égyptien de respecter ses engagements. De plus, les soldats français commençaient à souffrir des pluies automnales qui détrempaient leur camp de tentes, favorisant les fièvres et surtout la dysenterie. Cavaignac le 24 septembre écrit qu’une trentaine d’hommes sur les 400 de sa compagnie du génie étaient touchés par les fièvres. Le général Maison désirait pouvoir établir ses hommes dans les casernes des forteresses. Le 7 septembre, Ibrahim Pacha accepta l’évacuation de ses troupes à compter du 9 septembre. La convention passée avec le général Maison prévoyait que les Égyptiens partiraient avec armes, bagages et chevaux, mais sans aucun prisonnier ou esclave grecs. La flotte égyptienne ne pouvant évacuer toute l’armée en une seule fois, le ravitaillement des troupes restées à terre fut autorisé (elles venaient de subir un long blocus). Une première division égyptienne, 5 500 hommes sur 27 navires, fit voile le 16 septembre, escortée par trois bâtiments de la flotte conjointe (deux bâtiments britanniques et la frégate française la Sirène).

Le dernier transport égyptien appareilla le 5 octobre, emportant Ibrahim Pacha. Des 40 000 hommes qu’il avait amenés d’Égypte, il rembarquait à peine 20 000. Il ne restait plus que quelques soldats ottomans pour tenir les différentes places fortes du Péloponnèse. La mission suivante des troupes françaises était de les « sécuriser » et de les remettre à la Grèce indépendante.

La prise des places fortes

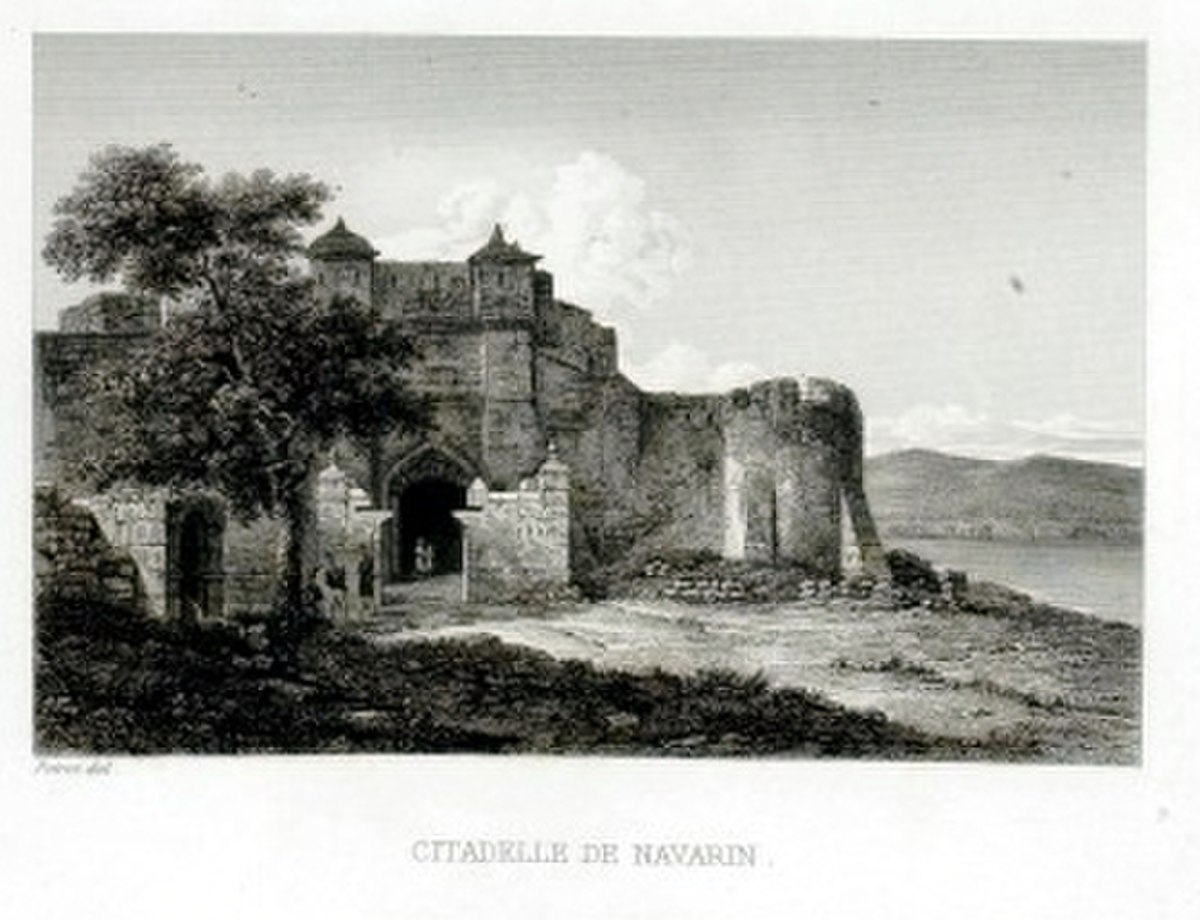

Le 6 octobre, le général Maison ordonna au général Higonet de marcher sur Navarin. Il partit avec le 16e régiment d’infanterie, de l’artillerie et des hommes du génie. Navarin était alors assiégé côté mer par la flotte de l’amiral Henri de Rigny et sur terre par les soldats du général Higonet. Le commandant turc de la place refusa de se rendre :

« La Porte n’est en guerre ni avec les Français ni avec les Anglais ; on ne commettra aucun acte d’hostilité, mais on ne rendra pas la place. »

Les sapeurs reçurent alors l’ordre d’ouvrir une brèche dans les murailles. Le général Higonet entra dans la forteresse, tenue par 250 hommes qui se rendirent avec soixante canons et 800 000 cartouches. Les soldats français s’installèrent durablement à Navarin dont ils relevèrent les fortifications, reconstruisirent les maisons et où ils installèrent un hôpital et diverses administrations locales.

Le 7 octobre, le 35e régiment d’infanterie de ligne commandé par le général Durrieu, accompagné d’artillerie et du génie se montrait devant Modon, défendue par 1 078 hommes, cent canons et qui avait des vivres pour six mois. Deux vaisseaux de ligne, la Breslaw (capitaine Maillard) et la Wellesley (capitaine Maitland) bloquaient le port et menaçaient la forteresse de leurs canons. Les commandants de la place, le Turc Hassan-Pacha et l’Égyptien Achmet-Bey, firent le même type de réponse que le commandant de Navarin. Les fortifications de Modon étaient dans un meilleur état que celles de Navarin. Les sapeurs s’attaquèrent donc à la porte de la ville. La garnison de la ville ne se défendit pas. Les commandants de la place expliquèrent qu’ils ne pouvaient rendre la forteresse sans désobéir aux ordres du Sultan, mais ils reconnaissaient aussi qu’il leur était impossible de résister. Il fallait donc que la place fût prise, au moins symboliquement, par la force.

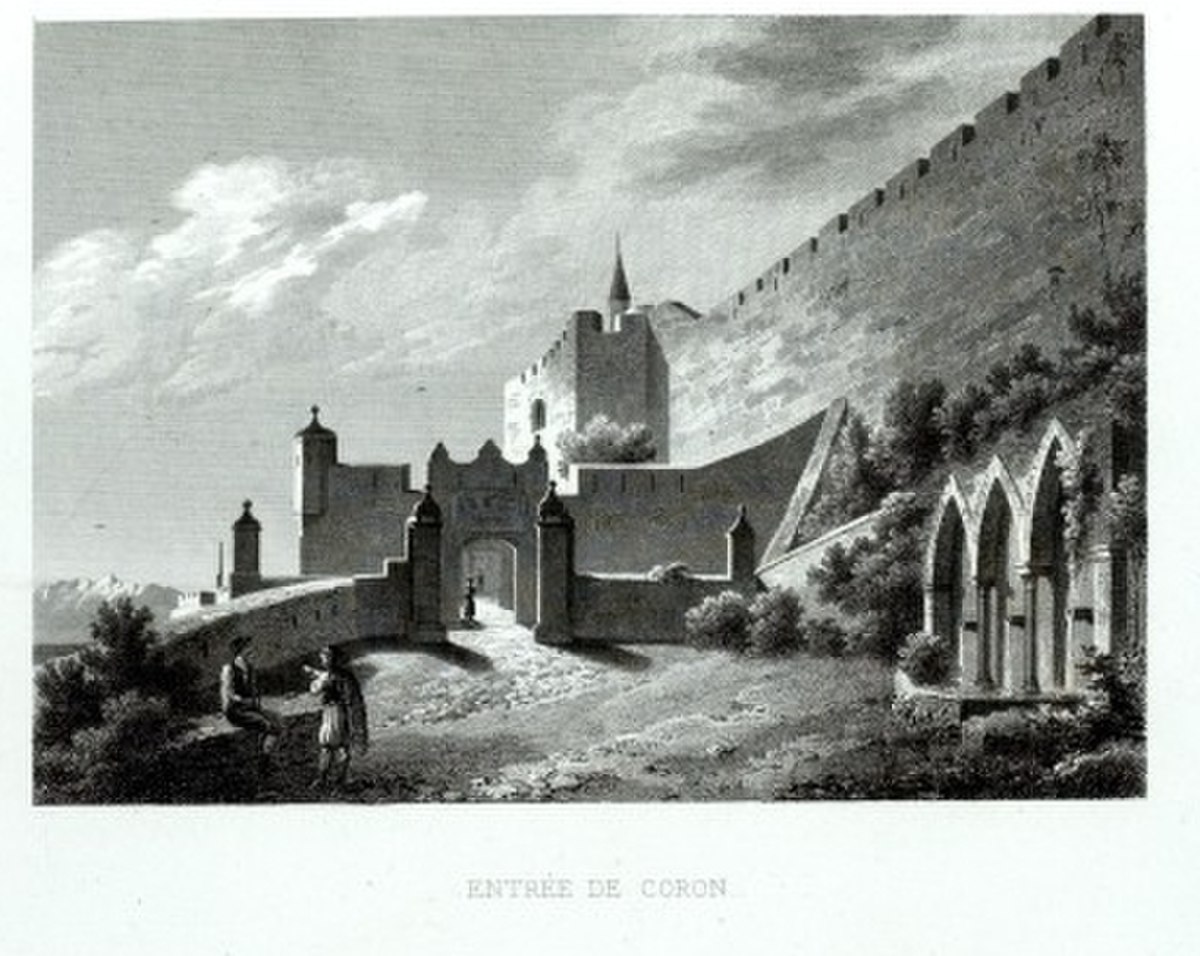

La prise de Coron fut plus difficile. Le général Sébastiani s’y présenta le 7 octobre avec une partie de sa brigade. La réponse du commandant de la place fut similaire à celles données à Navarin et Modon. Sébastiani envoya ses sapeurs qui furent repoussés par des pierres lancées du haut des murailles. Il y eut douze blessés, dont Cavaignac et, plus grièvement, un capitaine, un sergent et trois sapeurs. Les autres soldats français se sentirent insultés et leur général eut de grandes difficultés à les empêcher d’ouvrir le feu et de prendre la place par la force. L’Amphitrite, la Breslaw et la Wellesley vinrent prêter main-forte aux troupes terrestres. Leur menace amena le commandant ottoman à la reddition. Le 9 octobre, les Français entraient dans Coron et s’emparaient de quatre-vingts canons et mortiers et de nombreuses vivres et munitions.

Patras fut contrôlée dès l’évacuation du Péloponnèse par Ibrahim Pacha. La troisième brigade avait été envoyée par la mer prendre la ville du nord-ouest de la péninsule. Elle débarqua le 4 octobre. Le général Schneider donna à Hadji-Abdallah, pacha de Patras et du « château de Morée », vingt-quatre heures pour remettre la place. Le 5 octobre, à l’expiration de l’ultimatum, trois colonnes marchèrent sur la ville et l’artillerie fut déployée. Le pacha signa immédiatement la capitulation de Patras et du « château de Morée ». Mais, les agas commandant celui-ci refusèrent d’obéir à leur pacha, considéré comme traître et annoncèrent qu’ils préféraient mourir dans les ruines de leur forteresse plutôt que de se rendre.

Le siège du « château de Morée »

Le « château de Morée », Kastro Moreas ou encore Kastelli, aujourd’hui en ruines, gardait l’entrée du golfe de Corinthe, près de Rhion. Il avait été construit par Bayezid II en 1499.

Le général Schneider négocia avec les agas. Ils persistèrent dans leur refus de se rendre. Le siège fut mis devant la forteresse et quatorze pièces de marine et de campagne, installées à un peu plus de 400 mètres, réduisirent l’artillerie des assiégés au silence. Le général Maison fit embarquer par l’amiral de Rigny toute son artillerie et ses sapeurs. Il envoya par la terre deux régiments d’infanterie et le 3e régiment de chasseurs à cheval. Les renforts arrivèrent le 23 octobre. De nouvelles batteries dites « de brèche » furent installées. Elles reçurent les noms de Charles X, George IV, duc d’Angoulême, duc de Bordeaux et la « Marine ». Une partie de la flotte britannique et la frégate française la Blonde vinrent ajouter leurs canons.

Le 30 octobre, les batteries ouvrirent le feu. En quatre heures, une brèche était largement ouverte dans les remparts. Un parlementaire sortit alors avec un drapeau blanc pour négocier les termes de la reddition de la place. Le général Maison répondit que les termes avaient été négociés au début du mois à Patras. Il ajouta qu’on ne pouvait faire confiance à des assiégés qui n’avaient pas respecté une première convention pour en respecter une seconde. Il fut accordé une demi-heure à la garnison pour évacuer la place, sans armes ni bagages. Les agas se soumirent. Cependant, la résistance de la forteresse avait coûté 25 hommes, tués ou blessés à l’expédition française.

Les Français dans le Péloponnèse

Le 5 novembre 1828, les derniers « non-Grecs », Turcs, Égyptiens ou Musulmans en général, avaient évacué la Morée. 2 500 Turcs et leur famille furent embarqués à bord de vaisseaux français à destination de Smyrne.

Les ambassadeurs français et britannique s’étaient installés à Poros et invitèrent Constantinople à y envoyer un diplomate pour poursuivre les négociations sur le statut de la Grèce. La Porte persista à refuser de participer aux conférences. Les Français suggérèrent alors de poursuivre les opérations militaires et de les porter dans l’Attique et en Eubée. Les Britanniques s’opposèrent à ce projet. Il fut donc décidé de laisser aux Grecs le soin de chasser les Ottomans de ces territoires. L’armée française ne devant intervenir que s’ils se trouvaient en difficulté.

Les troupes de l’Expédition de Morée furent alors progressivement évacuées. La brigade Schneider, dans laquelle se trouvait Cavaignac, embarqua dans les premiers jours d’avril 1829. Le général Maison ne partit que le 22 mai 1829. Une seule brigade resta dans le Péloponnèse. Des troupes venues de France vinrent relever les soldats présents en Grèce : ainsi, le 57e régiment d'infanterie de ligne débarqua à Navarin le 25 juillet 1830. La France ne se retira définitivement qu’après l’arrivée en Grèce en janvier 1833 du roi Othon.

Les troupes françaises, commandées par le général Guéhéneuc, ne restèrent pas inactives pendant ces presque cinq ans. Des fortifications furent relevées, comme celles de Navarin. Des ponts furent construits, comme sur le Pamissos, entre Kalamata et Modon. La route de Modon à Navarin fut construite. Des améliorations furent apportées aux villes du Péloponnèse (casernes, ponts, jardins, etc.).

Résultats militaires de l'expédition

L'Empire ottoman ne pouvait plus s'appuyer sur les troupes égyptiennes pour tenir la Grèce. On revenait à la situation stratégique d'avant 1825 et le débarquement d'Ibrahim Pacha. Alors, les insurgés grecs avaient triomphé sur tous les fronts.

Après l'expédition militaire de Morée, les Grecs n'avaient plus à affronter que les troupes turques, en Grèce centrale. Livadiá, verrou de la Béotie fut conquise début novembre 1828. Une contre-attaque de Mahmut Pacha depuis l'Eubée fut repoussée en janvier 1829. En avril, Naupacte fut « restituée » aux Grecs ; en mai Augustinos Kapodistrias reprit la ville symbolique de Missolonghi. Il fallut cependant la victoire militaire de la Russie et le Traité d'Andrinople pour voir reconnue l'indépendance de la Grèce.

En septembre 1829, un an après l'expédition militaire de Morée, les territoires grecs qui avaient été libérés, — Péloponnèse et Grèce centrale —, étaient ceux qui formeraient la Grèce indépendante après 1832.