Expédition de Morée - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’expédition scientifique

L’expédition de Morée fut la deuxième des grandes expéditions militaro-scientifiques menées par la France dans la première moitié du XIXe siècle. La première, la référence, avait été celle d’Égypte à partir de 1798. La dernière fut celle menée à partir de 1839 en Algérie. Elles se firent toutes à l’initiative du gouvernement français et furent placées sous la tutelle de ministère particulier (Relations extérieures pour l’Égypte, Intérieur pour la Morée et Guerre pour l’Algérie). Les grandes institutions scientifiques recrutaient les savants (qu’ils fussent civils ou militaires) et leur fixaient leurs missions, mais le travail sur place se faisait en relation étroite avec l’armée.

La Commission des Sciences et des Arts lors de l’expédition d’Égypte de Bonaparte et surtout les publications qui avaient suivi étaient devenues une référence. La Grèce étant l’autre grande région « antique » considérée comme à l’origine de la civilisation occidentale (c’était un des arguments principaux des philhellènes), il fut décidé de « profiter de la présence de nos soldats qui occupaient la Morée pour envoyer une commission savante. Elle ne devait pas égaler celle qu’on vit attachée à la gloire de Napoléon […] Elle devait cependant rendre d’éminents services aux lettres et aux sciences ».

En Égypte et en Algérie, le travail scientifique se fit sous la protection de l’armée. En Morée, les troupes rembarquaient alors que l’exploration commençait à peine. L’armée se contenta de fournir un soutien logistique : « des tentes, des piquets, des outils, des bidons, des marmites et des sacs, en un mot tout ce qui put se trouver à notre usage dans les magasins de l’armée ».

Les membres de l’expédition scientifique débarquèrent à Navarin le 3 mars 1829, après 21 jours de mer.

Section des sciences physiques

Cette section regroupait en fait de nombreuses sciences : botanique (Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, Louis Despreaux Saint-Sauveur et Antoine Vincent Pector), géographie, géologie (Pierre Théodore Virlet d’Aoust et Émile Puillon Boblaye), zoologie. Le gouvernement avait insisté pour qu’un paysagiste soit aussi envoyé ainsi que le disait le Ministre de l’Intérieur Martignac pour ne pas restreindre les observations « aux mouches et aux herbes, mais de les étendre aux lieux et aux hommes. »

La géographie

Un des premiers objectifs fixé par le gouvernement français avait été de cartographier le Péloponnèse, dans un but scientifique, mais aussi pour des raisons économiques et militaires. Le Ministre de la Guerre, le Vicomte de Caux, avait écrit au général Maison le 6 janvier 1829 :

« Toutes les cartes de la Grèce sont fort imparfaites et ont été dressées sur des itinéraires plus ou moins infidèles, il est donc essentiel de les rectifier. Non seulement la géographie s’enrichira de ces recherches, mais on favorisera par là les intérêts commerciaux de la France en rendant ses relations plus faciles, et l’on sera surtout utile à nos forces de terre et de mer, qui pourraient être dans le cas d’agir dans cette partie de l’Europe. »

En deux ans, une carte très précise, au 1/200.000° sur six feuillets, fut réalisée. En mars 1829, une base de 3 500 mètres était tracée en Argolide, d’un angle des ruines de Tirynthe à un angle de maison en ruines dans le village d’Aria. Elle devait servir de point de départ à toutes les opérations de triangulations pour les relevés topographiques et géodésiques dans le Péloponnèse. Peytier et Puillon-Boblaye procédèrent à de nombreuses vérifications de la base et des règles employées. La marge d’erreur fut ainsi réduite à 1 mètre pour 15 km. La longitude et la latitude du point de la base à Tirynthe furent relevées et vérifiées, afin de réduire à nouveau au maximum la marge d’erreur, estimée à 0,2 seconde. 134 stations géodésiques furent installées sur les montagnes de la péninsule, mais aussi sur Égine, Hydra ou à Nauplie. Ainsi, des triangles équilatéraux dont chaque côté faisait approximativement 20 km furent dessinés. Les angles furent mesurés avec des théodolites de Gambey.

Les géographes souffrirent des fièvres tant l’équipe de Bory de Saint-Vincent que celle de Puillon-Boblaye :

« La chaleur horrible qui nous a assaillis en juillet, a mis, au reste, toute la brigade topographique en désarroi. Ces messieurs, ayant travaillé au soleil, sont presque tous tombés malades et nous avons eu la douleur de voir mourir, il y a une huitaine de jours, M. Dechièvre à Napoli. » (Bory de Saint-Vincent)

« Sur douze officiers employés au service géodésique, deux sont morts et tous ont été malades. Nous avons perdu en outre deux sapeurs et un domestique. » (Puillon-Boblaye)

Plus tard, Kapodistrias chargea Virlet d’Aoust d’étudier la possibilité de creuser un canal sur l’isthme de Corinthe.

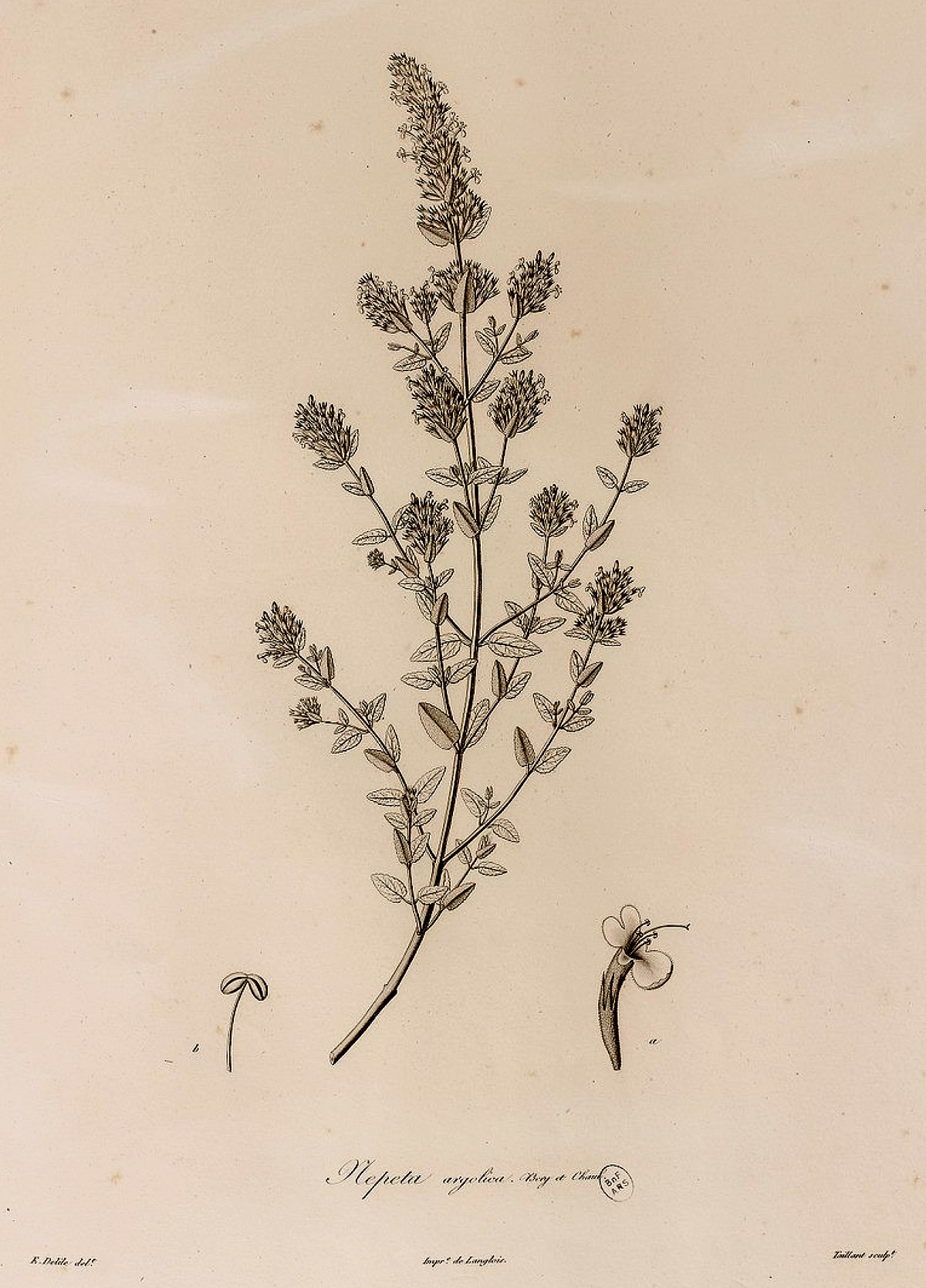

La botanique et la zoologie

Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent dirigeait l’expédition scientifique. Il se chargea aussi plus particulièrement des études de botanique. Il recueillit de très nombreux spécimens : Flore de Morée de 1832 regroupe 1 550 plantes dont 33 orchidées et 91 graminées (seules 42 espèces n’avaient pas encore été décrites) ; Nouvelle Flore du Péloponnèse et des Cyclades de 1838 décrit 1 821 espèces. En Morée, Bory de Saint-Vincent se contenta de collecter les plantes. Il procéda à leur classement, identification et description de retour en France. Il fut alors aidé, non par ses collaborateurs de Grèce, mais par Louis Athanase Chaubard, Jean-Baptiste Fauché et Adolphe Brongniart. De même, les naturalistes Étienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire participèrent à la rédaction des ouvrages scientifiques de l’expédition.

Les plantes, mais aussi les oiseaux ou les poissons étaient envoyés au fur et à mesure de leur récolte en France.

L’expédition de Morée confirma l’existence en Grèce du chacal. Bien que des récits de voyage antérieurs aient mentionné sa présence, on ne les avait pas considérés comme dignes de foi. L’espèce vue et décrite par les Français était de plus endémique à la région. Bory de Saint-Vincent rapporta des peaux et un crâne.

Section des Beaux-Arts

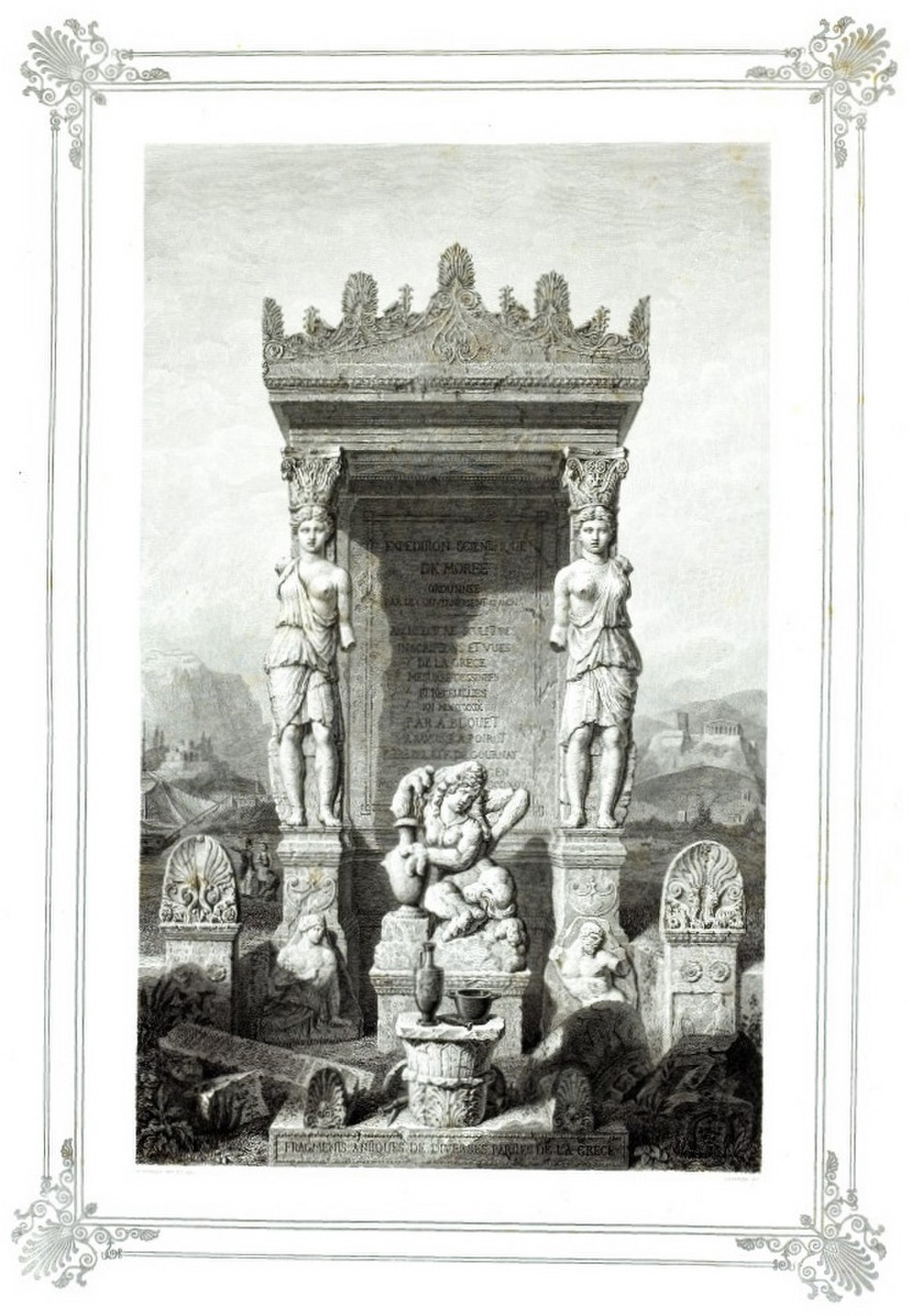

Elle fut formée par l’Institut de France qui désigna pour la diriger l’architecte Abel Blouet. L’Institut lui adjoignit Jean-Baptiste Vietty, Amable Ravoisié, Pierre Achille Poirot, Frédéric de Gournay et Pierre Félix Trezel.

L’architecte Jean-Nicolas Huyot a donné des instructions très précises à cette section. Fort de son expérience en Asie mineure et en Égypte et sous l’influence des ingénieurs, il demanda de tenir un véritable journal de fouille où devaient se trouver des précisions relevées grâce à la montre et la boussole, d’élaborer une carte de l’espace parcouru, et de décrire la configuration du terrain.

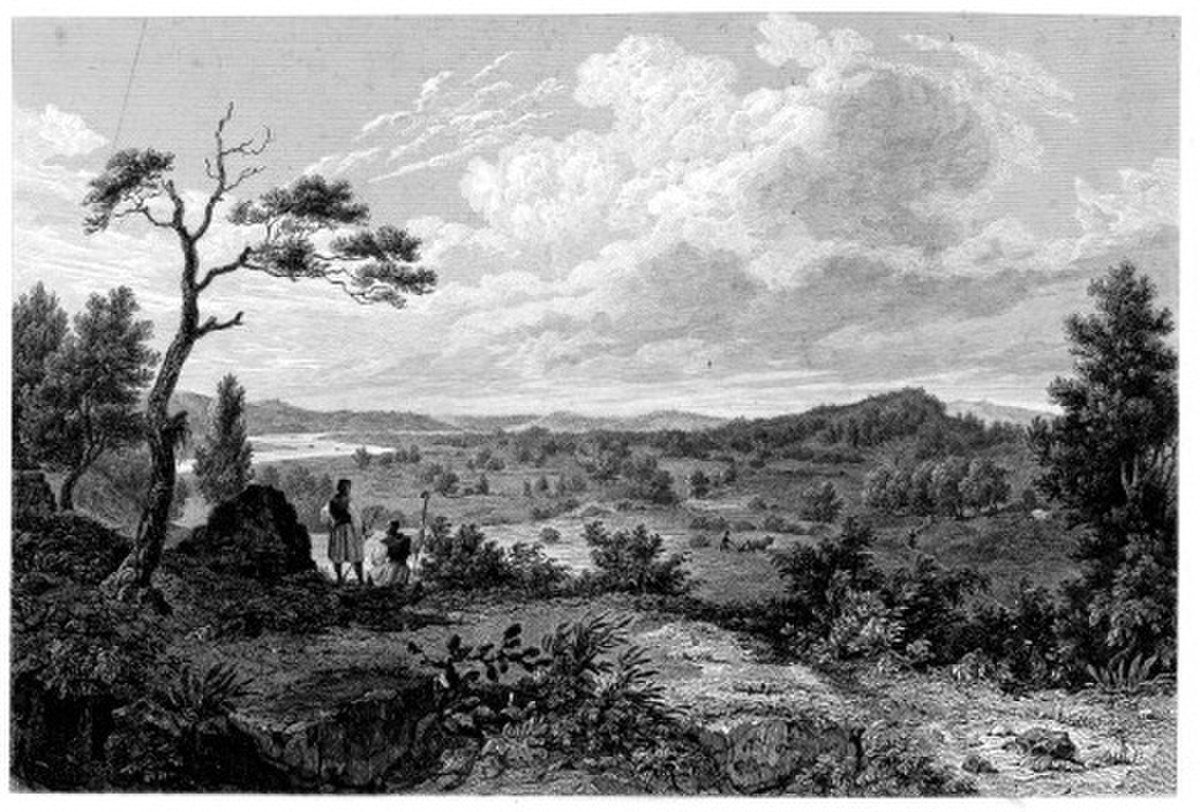

Itinéraires

La publication des travaux archéologiques et artistiques suit le même plan que la publication des travaux des sciences physiques et naturelles : celui d’un itinéraire avec des descriptions des routes empruntées, des monuments remarquables le long de ces routes et une descriptions des sites destinations. Ainsi, le tome 1 de l’ Expédition de Morée. Section des Beaux Arts. décrit Navarin (pages 1 à 7) avec six pages de planches (fontaines, églises, forteresse de Navarin et palace de Nestor à Pylos) ; puis aux pages 9–10, l’itinéraire Navarin-Modon est détaillé avec quatre pages de planches (église en ruines et ses fresques, mais aussi paysages bucoliques rappelant qu’on n’est pas si loin que cela de l’Arcadie) et enfin trois pages sur Modon et quatre pages de planches. Les paysages bucoliques sont assez proches de la « norme » que proposait Hubert Robert pour une représentation de la Grèce.

La présence des soldats du corps expéditionnaire est importante, en alternance avec des bergers grecs :

« (…) l’hospitalité généreuse et les mœurs simples et innocentes nous rappelaient les beaux temps de la vie pastorale auxquels la fiction a donné le nom d’âge d'or, et qui semblaient nous offrir les personnages réels des églogues de Théocrite et de Virgile. »

L’expédition archéologique parcourut Navarin (Pylos), Modon, Coron, Messène et Olympie (publiés dans le premier tome de la publication) ; le temple d’Apollon à Bassae, Megalopolis, Sparte, Mantinée, Argos, Mycènes, Tirynthe et Nauplie (objets du deuxième tome) ; les Cyclades (Syros, Kéa, Mykonos, Délos, Naxos et Milo), le cap Sounion, Égine, Épidaure, Trézène, Némée, Corinthe, Sicyone, Patras, Élis, Kalamata, le Magne, le cap Ténare, Monemvasia, Athènes, Salamine et Éleusis (traités dans le troisième tome).

Edgar Quinet était parti avec le reste de l’Expédition. Mais, dès son arrivée en Grèce, il se désolidarisa de ses compagnons, comme le fit également un autre membre de la section, le sculpteur lyonnais Jean-Baptiste Vietty. Les deux hommes parcourent le Péloponnèse séparément. Quinet visita Le Pirée le 21 avril 1829 d’où il gagna Athènes. Il parcourut en mai les Cyclades à partir de Syros. Malade, il rentra en France dès le 5 juin. Sa Grèce moderne et ses rapports avec l’Antiquité. parut en septembre 1831. De son côté, Vietty poursuivit ses recherches en Grèce jusqu'en août 1831, bien après le retour en France de l'Expédition à la fin de l'année 1829.

Modalités d’exploration

L’exploration artistique et archéologique du Péloponnèse se déroula comme on pratiquait alors les recherches archéologiques en Grèce. La première étape était toujours une tentative de vérification sur place (une forme d’autopsie comme le faisait Hérodote) des textes des auteurs antiques : Homère, Pausanias ou Strabon. Ainsi, à Navarin, l’emplacement du palais de Nestor fut déterminé à partir d’Homère et des adjectifs « inaccessible » et « sablonneuse ». À Modon, « les restes antiques du port dont la description s’accordent parfaitement celle de Pausanias suffisent pour déterminer de manière certaine l’emplacement de la ville antique. »

Après avoir exploré Navarin, Modon et Coron, les membres de l’expédition se rendirent à Messène où ils passèrent un mois à partir du 10 avril.

Olympie

L’Expédition passa six semaines à partir du 10 mai 1829 à Olympie. Abel Blouet et Dubois y entreprirent les premières fouilles. Ils étaient accompagnés de peintres Poirot, Trezel et Amaury-Duval. Les conseils archéologiques d’Huyot furent suivis :

« D’après les instructions qui lui avaient été données par la commission de l’Institut, cet antiquaire (Dubois) avait fait commencer des fouilles dont le résultat avait été la découverte des premières assisses de deux colonnes du pronaos et quelques fragments de sculpture. »

Le site fut quadrillé et des sondages furent pratiqués en ligne. L’archéologie se rationalisait. L’emplacement du temple de Zeus fut ainsi déterminé. On commençait à quitter la simple chasse au trésor.

L’apport primordial de l’Expédition scientifique de Morée fut en effet son quasi-désintérêt pour le pillage et la chasse aux trésors. Blouet refusa les fouilles risquant d’endommager les monuments, et interdit qu’on mutilât les statues pour en emporter un fragment, sans intérêt séparé du reste. Pour cette raison, peut-être, les trois métopes du temple de Zeus découvertes à Olympie furent emportées dans leur intégralité. Cependant, cette volonté de protéger l’intégrité du monument fut un progrès épistémologique certain.

La Grèce byzantine

L’intérêt des Français ne se limita pas à l’Antiquité. Ils décrivirent et dessinèrent aussi les monuments byzantins. Bien souvent, jusque là chez les voyageurs, seule comptait la Grèce antique, la Grèce médiévale et moderne était ignorée. Blouet, dans son Expédition de Morée donnait des renseignements très précis sur les églises qu’il rencontra. Ainsi, la planche 9 (I, II et III) du tome 1 est consacrée à :

« Plan, coupe et vue perspective de l’une des deux petites églises du village d’Osphino, situé sur le penchant de la montagne à gauche de la route de Navarin à Modon ; (…) ; son intérieur, orné de peinture à fresques est divisé en deux parties par un mur qui forme au fond un petit sanctuaire fermé dans lequel se tient le prêtre pour officier. »

La création de l'École française d'Athènes

Les résultats obtenus par l'Expédition scientifique de Morée firent sentir la nécessité de créer une structure stable et permanente qui permettrait de prolonger le travail. À partir de 1846, il fut possible de « continuer systématiquement et en permanence l'œuvre commencée si glorieusement et si heureusement par l'Expédition scientifique de Morée. » grâce à l'installation rue Didot, au pied du Lycabette, de l'institution scientifique française.

Publications

- Abel Blouet et Amable Ravoisié, Expédition scientifique de Morée, ordonnée par le Gouvernement Français. Architecture, Sculptures, Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de l’Attique., Firmin Didot, 1831. (3 tomes)

- J. B. Bory de Saint-Vincent, Relation du voyage de la Commission scientifique de Morée dans le Péloponnèse, les Cyclades et l’Attique., Levrault, 1836-1838. 2 volumes et un atlas.

- J. B. Bory de Saint-Vincent (et collaborateurs), Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques., tome II Géographie et géologie., 1834.

- J. B. Bory de Saint-Vincent (et collaborateurs), Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques., tome III Botanique dit aussi Flore de Morée., 1832.

- J. B. Bory de Saint-Vincent (et Louis Athanase Chaubard), Nouvelle Flore du Péloponnèse et des Cyclades., 1838 (édition revue et augmentée de Flore de Morée. de 1832).

- E. Puillon-Boblaye, Recherches géographiques sur les ruines de Morée., Levrault, 1836.