Géologie des îles Kerguelen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Les premières observations de la géologie des îles Kerguelen, très parcellaires, sont liées aux diverses expéditions qui abordèrent l'archipel.

La première étude d'ensemble est due à Edgar Aubert de la Rüe (1929, puis 1950). Elle fut complétée par les travaux de Jacques Nougier (1962 et campagnes d'été) qui réalisa la première carte géologique de reconnaissance.

Jean Lameyre, puis André Giret et leurs élèves (Université Jean Monnet de Saint-Étienne) entreprirent à partir des années 1970 et 1980 des études détaillées sur les complexes volcano-plutoniques de la péninsule Rallier du Baty et les plutons satellites, ils effectuent enfin les levers détaillés de l'ensemble de l'archipel.

Volcanologie

La position structurale la plus communément acceptée du plateau aséismique sous-marin de Kerguelen-Heard, qui se prolonge dans le Sud-Est jusqu'au continent Antarctique près du littoral du Gaussberg, est de l'associer au plateau de Broken Ridge au Nord-Est. En effet, ils sont tous deux symétriques de la dorsale active Est-Indienne. L'expansion de la dorsale, montrée par la symétrie des anomalies magnétiques (n° 17, 13 et 11 au NE du plateau de Kerguelen) expliquerait l'éloignement de ces deux plateaux.

Le plateau de Kerguelen-Heard représente la partie la plus septentrionale du plateau Kerguelen-Gaussberg, soit environ 30 % de celui-ci qui repose sur un plancher océanique profond de 3.000 à 3.500 mètres. Cette entité sous-marine, visualisée par l'isobathe -200 mètres, a une superficie d'environ 50.000 km² dont 13 % seulement est émergée et constitue les îles proprement dites (7.200 km² soit environ 3.300 km³ de laves), c’est-à-dire un volume infime du plateau pris dans sa totalité.

Les îles Kerguelen proprement dites se sont édifiées probablement depuis le Crétacé, à partir de fractures NW-SE du plateau sous-marin. Ce n'est qu'à l'Éocène terminal (vers 35 millions d'années) que l'activité est devenue aérienne. Il s'agit d'un volcanisme fissural qui a émis des laves très fluides à partir de multiples filons et dykes nourrriciers. Il n'y a donc pas de centre éruptif identifié, ni même de morphologie de type strato-volcan avec pentes d'écoulement gravitaires. Une autre caractéristique de ce volcamisme dit trappéen de longue durée est l'accumulation considérable (plus de 1.200 mètres d'épaisseur) de coulées épaisses de 3 à 10 mètres entrecoupées de phases de rémission longues (10.00 ans en moyenne) et d'épisodes à pyroclastites et cendres (niveaux rouges).

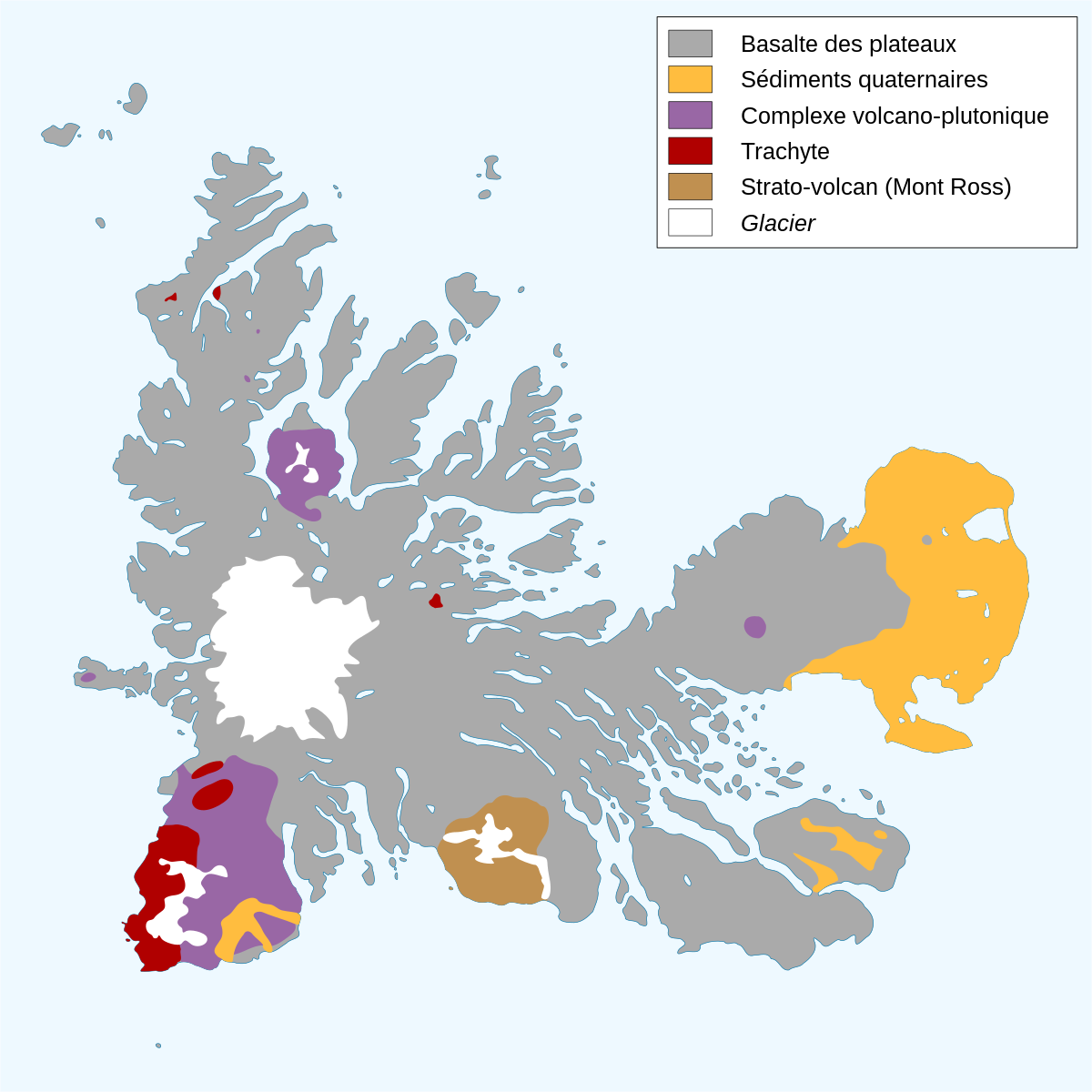

Globalement, ces immenses épanchements laviques sub-horizontaux, sont accidentés par :

- au Sud-Ouest (péninsule Rallier-du Baty), la mise en place d'un important complexe volcano-plutonique,(voir paragraphe b ci-dessous) ;

- au Nord-Est (péninsule Courbet), un stratovolcan relativement bien individualisé,

- au centre-Sud (péninsule Galliéni), un volcan strombolien, le mont Ross, (voir e)

- sur l'ensemble du pays, des injections et extrusions de laves différenciées (trachytes, trachy-phonolites, phonolites), (voir d).

- une tectonique complexe d'effondrement, de gauchissement du socle avec affaissement de grands secteurs, ainsi qu'une intense fracturation qui ont été mis à profit par l'érosion glaciaire qui a entièrement modelé les reliefs.

a) Les basaltes des plateaux se présentent en coulées massives, aphyriques ou à phénocristaux (porphyrique, doléritique), vésiculaire avec remplissage de zéolites et scoriacés. Leur mise en place s'est effectuée entre 40 et 25 millions d'années pour les coulées inférieures qui sont des basaltes tholéiitiques transitionnels souvent zéolitisés et des intrusions plutoniques de même composition. Ils sont présents dans la moitié septentrionale de l'archipel. Des formations plus récentes, forment les reliefs de la moitié sud et se sont épanchées entre 23 et 27 millions d'années. Il s'agit de basaltes alcalins et, de façon très subordonnée, d'hawaiites, mugearites et basanites. D'autres épanchements de sont produits localement entre 6 et 2 millions d'années, date de la mise en place du volcan strombolien du Mont Ross (voir e). Désormais, le volcanisme basaltique sera récurrent avec des cônes adventifs scoriacés datés d'un million d'années.

b) Le complexe volcano-plutonique de Rallier-du-Baty a été suspecté par des galets de roches grenues récoltés sur les plages, ce qui posa l'hypothèse que Kerguelen pouvait être le vestige d'un micro-continent. C'est en 1961 seulement, que le massif put être observé in situ, sa cartographie ébauchée (J. Nougier) puis précisée (J. Lameyre et ses élèves). Le complexe volcano-plutonique, d'environ 250 km² (soit le 1/20e de la superficie totale de l'archipel) s'est mis en place entre 9 et 5 millions d'années sous une faible couverture de basaltes qu'il a soulevés et métamorphisés (métabasaltes) à son contact. L'érosion a plus ou moins mis à nu ces plutons coalescents, positionnés à des niveaux variables. Les roches plutoniques qui ont cristallisé selon une disposition concentrique caractéristique, sont des syénites alcalines riches en quartz et, en quantité plus subordonnée, des granites alcalins et hyperalcalins recoupés par des filons de monzonites. On y a découvert des traces de molybdénite.

c) Les plutons annexes sont de taille beaucoup plus réduite et sont plus au moins dégagés par l'érosion. Ils ont été étudiés (A. Giret) aux Montagnes Vertes (péninsule Courbet), aux monts Ballons (centre Nord), au pic Philippe d'Orléans (île de l'Ouest), à l'île de Croy (îles Nuageuses), au mont Richards (presqu'île de la Société de géographie), etc. Il s'agit de syénites à néphéline, essexites, monzonites et gabbros similaires aux roches du complexe de Rallier-du-Baty.

d) Des injections et extrusions de laves différenciées sont facilement identifiables par leur forme et leur couleur parmi les basaltes de plateaux qu'elles traversent.

- des filons et injections de rhyolites et trachytes quartzifères s'observent dans la province septentrionale des basaltes tholéiitiques transitionnels. Ils se sont mis en place à diverses périodes : à l'Oligocène (26 M.A.) pour les rhyolites de Loranchet, au Miocène moyen(16 MA) pour les trachytes du Centre.

- des extrusions trachy-phonolitiques (sills, ring-dykes, dykes, coupoles, aiguilles etc...) s'observent dans la province méridionale des basaltes alcalins, principalement sur la péninsule Jeanne-d'Arc et la presqu'île Ronarc'h. Leur composition est celles de laves sous-satuées en silice. Elles se sont mises en place au Miocène supérieur (10 à 6 MA) tandis que celles liées au massif du Ross seraient synchrones de celui-ci (2 MA).

Les études isotopiques du strontium et du niobium effectuées sur l'ensemble des roches décrites a), b), c) et d) montrent qu'elles proviennent d'une source mantellique commune enrichie, située au-dessus d'un panache (plume) hétérogène, avec mélange de celui-ci avec le manteau supérieur. Dans tous les cas, l'origine micro-continentale (voir b) n'est pas retenue.

e) Un volcanisme strombolien fortement explosif s'est mis en place il y a 2 millions d'années (Pliocène). Il a construit le mont Ross au cratère égueulé vers l'Est et est responsable d'un réseau de fracturations concentriques au centre éruptif [§ 5]. De nombreux petits cônes adventifs scoriacés (identiques à ceux observés aux Crozet) ont été actifs il y a environ 1 million d'années.

f) Le volcanisme actuel est localisé sur les marges des plutons syénitiques de Rallier-du-Baty, notamment au Sud-Ouest. Il provient de la ré-activation du magma qui a émis à une époque très récente (entre 100.000 ans et nos jours) des coulées trachytiques (Aiguille Noire), cône strombolien (mont Erebus, mont Saint-Allouarn) et éruptions sous-glaciaires (lahars de la Grande Coulée et de la Coulée de Vulcain). Des dépôts de sable à sanidine (cristaux provenant de cendres trachytiques) sont identifiables à l'Est de l'archipel et proviennent d'une phase éruptive aérienne transportée par le vent.

Plusieurs zones fumerolliennes actives ont été identifiées de part et d'autre du mont Saint Allouarn, de telle sorte que cet appareil doit être considéré comme actuellement actif, et susceptible d'un réveil à tout moment.

g) Les lignites et niveaux fossilifères sont interstratifiés dans les coulées de basaltes ou surélevés à la faveur de mouvements tectoniques. Il s'agit de rameaux d'araucarias dans les tufs volcaniques dees ravins de port-Jeanne-d'Arc et du Dôme Rouge, de troncs (jusqu'à 45 cm) lignifées (baie de l'Oiseau) ou silicifiés (baie Blanche) et de niveaux minces de lignites bitumineux (20 à 40% en carbone fixe). Leur âge est estimé à 14 millions d'années soit le Miocène supérieur. Ces formations impliquent non seulement une importante rémission de l'activité effusive, mais également la présence d'un climat tempéré à chaud.

Des conglomérats (Port-Jeanne-D'Arc, cap Milon, Port-Perrier) témoignent de périodes d'érosion active. Des dépôts de Lamellibranches (lumachelles) lités et exhaussés par une extrusion phonolitique au Miocène supérieur (Oreilles de Chat) attestent de l'environnement marin.