Grand-Place de Bruxelles - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La Maison du Roi

La Maison du Roi était dès le XIIe siècle un bâtiment en bois où l'on vendait le pain, d'où le nom qu'il a conservé en néerlandais, broodhuis (maison du pain). Il a été remplacé au XVe siècle par un bâtiment en pierre qui abritait les services administratifs du duc de Brabant, c'est-à-dire le bureau du Receveur général du Domaine de Brabant. Raison pour laquelle on l'appela Maison du Duc, et quand ce même duc devint roi d'Espagne, Maison du Roi. Charles Quint le fit à son tour reconstruire en style gothique tardif, fort semblable à celui que l'on peut voir actuellement, quoique sans tours ni galeries. En raison des dégâts subits au cours du temps, notamment lors du bombardement de 1695, la ville le fit reconstruire en 1873 dans le style néo-gothique.

Le bâtiment, rénové en 1985, abrite le musée de la ville depuis 1887.

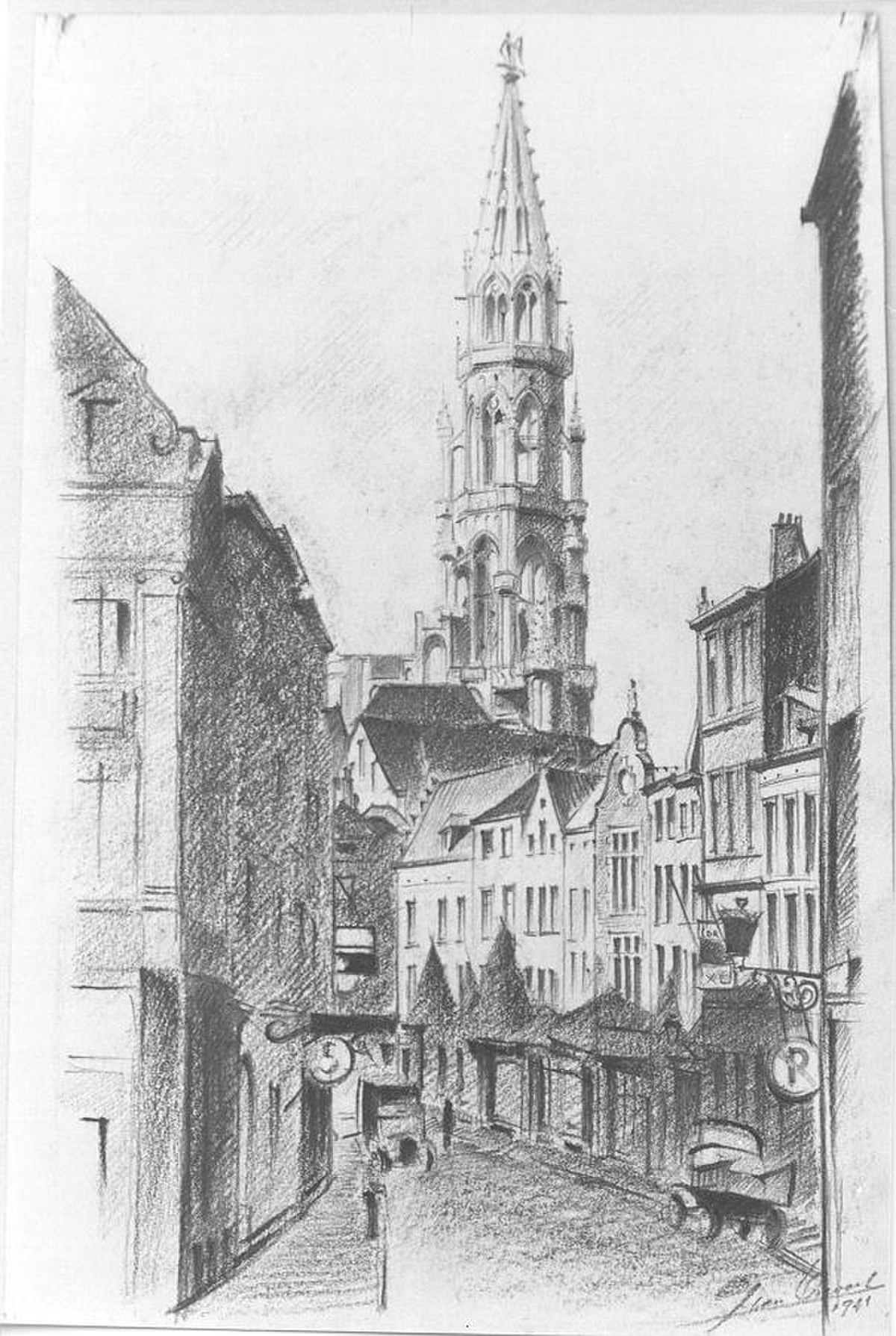

L'Hôtel de Ville

L'Hôtel de Ville a été construit entre 1402 et 1455. Il est le seul témoin architectural de la place du Moyen Âge.

L'architecte et concepteur en est probablement le bourguignon Jean Bornoy avec lequel collaborait Jacques van Thienen.

Le jeune Charles le Téméraire posa en 1444 la première pierre de l'aile droite dont le nom de l'architecte est inconnu, certains pensent que l'architecte en serait Guillaume (Willem) de Voghel qui était l'architecte de la ville de Bruxelles en 1452 et qui fut à cette date l'auteur de la Magna Aula du palais de Philippe le Bon.

La tour de style gothique de 96 mètres est due à l'architecte Jean van Ruysbroeck. À son sommet se trouve une statue de saint Michel, le patron de Bruxelles, terrassant le démon.

À noter l'asymétrie de l'Hôtel de ville (voir photo au début de l'article à droite). En effet, la tour ne se trouve pas exactement au milieu de l'édifice et la partie de gauche et celle de droite ne sont pas vraiment identiques (bien qu'elles le paraissent au premier regard). Une vieille légende connue des Bruxellois veut que l'architecte qui a conçu le bâtiment s'est suicidé en se jetant du sommet du beffroi après s'être rendu compte de cette « erreur » architecturale. En fait les deux parties n'ont pas été construites ensemble.

Pour Paul de Saint-Hilaire, cette asymétrie est à relier à l'omniprésent symbolisme alchimique de la Grand Place. la partie gauche de l'Hôtel de Ville compte douze arches -beffroi compris- représentant l'alchimique humide en douze étapes, tandis que la partie droite compte sept arches -beffroi compris- célébrant la 'nouvelle' alchimie sèche, en sept étapes. Le chiffre sept est d'ailleurs largement représenté dans l'architecture de la Grand Place.

Les inscriptions latines

Mais la Grand-Place est également un livre de poésie à ciel ouvert. En effet, de nombreux poèmes latins ornent les maisons de la Grand-Place : il s'agit de poèmes élégiaques ou de chronogrammes très ingénieux qui sont l'œuvre d'un brillant poète latin de l'époque Petrus van der Borcht (1676-1739) qui mourut à Neigem. Remarquons qu'à la même époque, à Paris, le poète Santeul avait orné également de distiques latins les fontaines de Paris.