Ignace Philippe Semmelweis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Découverte de l'importance de l'hygiène

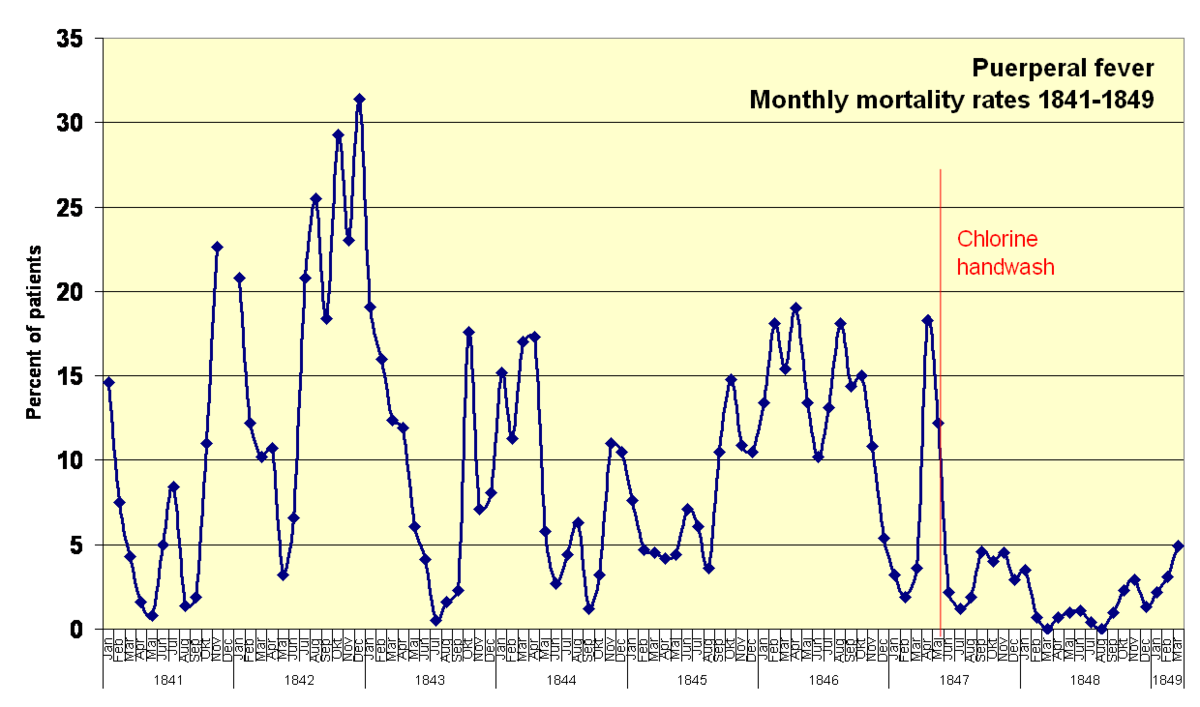

C'est là que Semmelweis commença à étudier les causes de la fièvre puerpérale, malgré la résistance de ses supérieurs qui croyaient impossible de la prévenir, l'attribuant au confinement, à la promiscuité, à la mauvaise aération ou au début de la lactation. En juillet 1846, Semmelweis fut nommé chef de clinique dans ce même service, dirigé alors par le professeur Johann Klein (1788-1856). Parmi ses nombreuses tâches, le problème le plus pressant qui se posait à lui était le taux de 13 % de mortalité maternelle et néonatale due à la fièvre puerpérale. En avril 1847 ce taux atteignit 18 % (G. Noskin and L. Peterson). Le fait était connu, et bien des femmes préféraient accoucher dans la rue plutôt que d'y être conduites. Curieusement, le deuxième service, dirigé par le professeur Barcht, avait, pour la même maladie, un taux de mortalité de 2 % seulement, alors que ces deux services étaient situés dans le même hôpital et employaient les mêmes techniques. La seule différence était le personnel qui y travaillait : le premier servait, comme cela a été dit plus haut, à l'instruction des étudiants en médecine, tandis que le second avait été choisi en 1839 pour la formation des sages-femmes.

Semmelweis émit plusieurs hypothèses, qui furent successivement réfutées par ses observations et/ou ses expériences : il considéra celle d'une épidémie, celle d'une atmosphère putride (ce qui semblait le plus sensé dans la conception médicale de l'époque), puis celle d'un régime alimentaire ou de soins différents. Il alla même jusqu'à penser que les actes médicaux réalisés par les étudiants (qui œuvraient dans cette première clinique) étaient de mauvaise qualité, ou encore que la position lors de l'accouchement, différente dans les deux endroits, influait sur le nombre de décès.

C'est en 1847 que la mort de son ami Jakob Kolletschka, professeur d'anatomie, lui ouvrit les yeux : Kolletschka décéda d'une infection après s'être blessé accidentellement au doigt avec un bistouri, au cours de la dissection d'un cadavre. Sa propre autopsie révéla une pathologie identique à celle des femmes mortes de la fièvre puerpérale. Semmelweis vit immédiatement le rapport entre la contamination par les cadavres et la fièvre puerpérale, et il étudia de façon détaillée les statistiques de mortalité dans les deux cliniques obstétriques. Il en conclut que c'étaient lui et les étudiants qui, depuis la salle d'autopsie, apportaient sur leurs mains les particules de contamination aux patientes qu'ils soignaient dans la première clinique. À l'époque, la théorie des maladies microbiennes n'avait pas encore été formulée, c'est pourquoi Semmelweiss conclut que c'était une substance cadavérique inconnue qui provoquait la fièvre puerpérale. Il prescrivit alors, en mai 1847, l'emploi d'une solution d'hypochlorite de calcium pour le lavage des mains entre le travail d'autopsie et l'examen des patientes ; le taux de mortalité chuta de 12 % à 2.4 %, résultat comparable à celui de la deuxième clinique.

Il demanda que ce lavage à l'hypochlorite fût étendu à l'ensemble des examens qui mettaient les médecins en contact avec de la matière organique en décomposition. Le taux de mortalité chuta alors encore, pour atteindre 1,3 %.