Méthode d'apprentissage cognitif - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Disciplines utilisées et méthodes d'apprentissage

Une approche dynamique de la pédagogie

- L'apprentissage par la reproduction et le passage au concret

L'approche éthologique aussi bien que les expériences effectuées avec de jeunes enfants nous ont appris que le premier apprentissage s'opérait par reproduction, copie des gestes, des attitudes et des comportements d'un adulte que l'apprenant prend pour modèle.

Il est donc primordial dans toute situation d'apprentissage de concrétiser d'une façon ou d'une autre ce que l'apprenant doit comprendre ou intérioriser. Ceci est d'autant plus vrai que les mécanismes d'acquisition sont différents d'un individu à un autre, que certains sont plus réceptifs aux aspects concrets, que d'autres éprouvent beaucoup de difficultés à s'adonner à l'abstraction, à réfléchir uniquement sur des concepts.

Dans ce cadre, on peut affirmer qu'il n'existe pas d'approche univoque en pédagogie, qu'elle doit être adaptée à la population, au groupe tel qu'il est constitué et peut varier d'une année à l'autre. Piaget entre autres, a constaté des réactions différentes, des taux de réussite différents d'un groupe à un autre sur un même sujet. Par contre, l'apprentissage est en lui-même un facteur de réussite, l'apprenant ayant tendance sur une série d'exercices identiques (quant au niveau de compétence exigé) à "apprendre", c'est-à-dire à corriger lui-même ses erreurs antérieures. C'est ce qu'on appelle "la boucle rétroactive" (ou feed-back) qui initie les ajustements nécessaires à la correction. L'enseignant doit s'assurer que cet outil est systématiquement utilisé, y compris dans des situations variables, et que la mémorisation s'effectue dans de bonnes conditions.

- Les apports de la psychosociologie

Le recours à la dynamique de groupe : Bien que cette technique soit plutôt réservée aux "groupes de projet" (voir ci-dessous) quand elle est utilisée avec le processus voulu par son créateur le psychosociologue américain Kurt Lewin, elle est aussi utile d'une façon plus générale pour l'enseignant qui doit savoir comment fonctionne son groupe, comment se structurent les échanges entre ses membres (qualité et quantité des échanges), à partir de sa configuration.

D'un point de vue psychosociologique, on peut lister les questions auxquelles l'enseignant doit répondre s'il veut comprendre ce qui se passe à un moment donné dans le groupe dont il a la charge (pourquoi les résultats ont baissé dans l'ensemble, pourquoi tendent à émerger deux sous-groupes antagonistes qui perturbent l'ensemble... ?) et les corrections à apporter pour recentrer son fonctionnement :

- Le groupe lui-même : est-il structuré, se voit-il comme un groupe, une somme d'individus ou une véritable entité?

- Le leadership : comment est le leader, y a-t-il plusieurs leaders, sont-ils en concurrence ? (risque de fracture du groupe, risque de domination)

- Comment se font les échanges à l'intérieur du groupe : qualité, quantité et variété représentées par un graphe

- Moral et motivation : le ou les leader(s) d'ambiance ont-ils un comportement plutôt positif ou plutôt négatif ? Quelle est la répartition des compétence et comment agit-elle sur la motivation de ses membres0?

- Comment se situe le groupe en termes d'autonomie et de participation? - Comment le groupe perçoit-il l'image de l'enseignement ? Est-elle bien adaptée au fonctionnement de ce groupe ?

Ce sont des questions fondamentales auxquelles tout enseignant se doit de répondre (le plus rapidement possible) pour adapter son enseignement au groupe dont il a la charge et pour pouvoir s'adapter, prévoir les ajustements nécessaires selon l'évolution du groupe. C'est justement dans la mesure où le groupe n'est pas stable, statique, que Kurt Lewin parle de "dynamique de groupe" et qu'il a élaboré les grandes règles de son enseignement et qu'il nécessite une évaluation permanente.

Panorama des méthodes d'apprentissage

En matière de méthodes pédagogiques, il faut savoir qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise pédagogie en soi. Une méthode doit d'abord être adaptée à l'objectif fixé et au contenu de l'enseignement : c'est ce qu'on appelle la règle de contingence ou parfois le principe de contingence ce qui signifie qu'en la matière, il n'y a pas de règle absolue qui s'applique automatiquement dans tel ou tel cas d'enseignement ou de projet pédagogique. Simplement, certaines méthodes sont a priori mieux adaptées à telle intervention pédagogique; à l'intervenant de confronter cet a priori à la réalité de son intervention.

- Cours magistral, exposé, conférence

Sous ces vocables, on trouve les différentes formes d'enseignement traditionnel, c'est-à-dire les plus anciennes, quand personne n'osait poser la question de la relation enseignant-enseigné et même quand il eût paru incongru d'aborder une telle question ou de demander au professeur de préciser sa pensée. Le savoir se déversait de son représentant vers un public trop respectueux pour porter un œil critique sur la façon d'enseigner.

Cette pédagogie a un gros défaut : elle ne permet pas les ajustements nécessaires à une bonne compréhension de l'apprenant puisqu'il peut rarement demander des précisions ou des explications complémentaires, même si en théorie c'est possible. (une conférence devant cinquante, cent personnes ou plus ne facilite pas les interactions) Elle n'utilise donc le plus souvent qu'un seul canal de communication, du professeur vers l'élève, et se prive d'un élément essentiel en pédagogie : le retour d'informations, ce qu'on appelle La rétroaction ou de son nom d'origine le feed-back.

- Travaux pratiques et études de cas

Ce domaine touche essentiellement tout ce qui est exercices, travaux pratiques, conception de supports, recherches et exposés collectifs. Les méthodes de concrétisation des savoirs tentent de pallier les défauts des méthodes directives ci-dessus en jouant avec ces deux moyens pédagogiques qui permettent de passer de l'abstrait au concret ou du concret à l'abstrait car on peut très bien partir d'un exercice pour en tirer une règle même si c'est généralement le contraire qui est utilisé. On parle effectivement de jouer entre ces possibilités car c'est bien d'un jeu dialectique dont il s'agit, la solution d'un problème concret permettant de conforter la règle étudiée et d'aborder d'autres aspects de la question qui permettront à leur tour de préciser la règle (en abordant par exemple des cas particuliers) ou de l'élargir à des sujets connexes et de recommencer ainsi le processus d'apprentissage règle (abstraction, concept) et concret (mise en application, complexité de la réalité). On parlera alors volontiers d'enseignement dynamique.

- L'auto apprentissage

Cette approche pédagogique très ancienne a été délaissée au profit de l'apprentissage des contenus à partir de programmes très structurés basés à l'époque médiévale sur la théologie ou la scolastique et ont perduré jusqu'à une époque très récente.

Au départ en effet, c'est le philosophe grec Socrate qui a intégré dans son enseignement le fait de faire révéler à quelqu'un ce qu'il possédait déjà sans en être conscient, ce qu'il appelle La maïeutique, (du grec maieutikè : l'art de faire accoucher), terme qu'il emprunte à sa mère qui était sage-femme. Ces idées ont été reprises et actualisées par les pédagogues qui ont recherché à recréer des liens entre des matières ou des disciplines trop fractionnées aboutissant à un enseignement de plus en plus spécialisé.

Ce n'est par exemple que dans les années soixante qu'ont été remis en cause l'enseignement traditionnel de l'histoire basé sur les événements (l'histoire événementielle) par l'école ou le courant des Annales qui prônait une approche sociologique de l'histoire ou l'abandon des cinq parties traditionnelles des études philosophiques au profit d'un programme global reposant sur l'action et la connaissance.

- Formation permanente et méthode expérimentale

Cette méthode consiste, non plus à accumuler des connaissances de plus en plus spécialisées, pointues, mais à savoir où elles sont stockées, puis à pouvoir les retrouver aisément et rapidement. Elle se caractérise donc par l'accès le plus direct possible aux bases de connaissances disponibles.Il s'agit essentiellement d'acquérir des méthodes, de connaître les filières, de s'approprier les processus d'accès à l'information dont on a besoin à un moment donné.

Trois grands phénomènes concourent à cette évolution des savoirs vers les savoirs-faire :

- L'explosion des connaissances depuis un demi siècle dans les disciplines existantes (anthropologie historique par exemple) et les disciplines nouvelles ou émergentes comme l'informatique, l'électronique ou la numérisation des documents pour ne prendre des exemples que dans ces technologies. Actuellement, plus personne ne peut acquérir un tel savoir encyclopédique comme dans les siècles précédents, les disciplines étant de plus en plus morcelées et spécialisées. (par exemple, la psychologie déclinée en psychopédagogie, psychosociologie, psychothérapie ...)

- L'évolution des connaissances touche tous les domaines de la connaissance, domaines scientifiques (médecine, matériaux composites ...) ou administratifs. Dan la sphère juridique par exemple, le droit de la famille ou de la consommation évoluent à un rythme tel qu'il devient très compliqué de mettre à jour ses connaissances pour rester opérationnel.

- L'informatique devient un préalable à l'accès au savoir, aussi important que la lecture ou l'écriture. Avec les banques de données ou internet, l'accès à l'information devient un enjeu qui demande la maîtrise des techniques et des procédures d'accès.

- Groupe de projet

Cette dernière catégorie regroupe toutes les actions pédagogiques qui mettent l'accent sur le groupe et son fonctionnement, soit à partir d'un objectif précis, d'une organisation bien définies et une implication directe des intervenants, en ce cas on parlera plutôt de groupe de résolution de problèmes, soit à partir d'une autonomie plus ou moins large du groupe (pouvant aller jusqu'à l'autogestion) laissant le groupe libre de définir lui-même ses objectifs et les moyens de les atteindre, la stratégie à adopter, les animateurs-intervenants s'occupant surtout les modes de fonctionnement du groupes (et de ses membres).

Surtout dans ce dernier cas, l'intervention pédagogique se fait moins sur le contenu de la formation que sur des mécanismes et des comportements à acquérir dans un environnement donné. Les méthodes pédagogiques reposent alors surtout sur des études de cas globales, multiformes mises en œuvre à partir de la dynamique de groupe avec la méthode des cas couplée à des échanges impliquants pour les participants à travers les techniques du jeu de rôle et de l'audio-visuel. (filmer les échanges avec une caméra et exploiter ce qui s'est passé ici et maintenant. La séance de conclusion permet de faire un "debriefing" afin d'exploiter le ressenti des participants et d'en tirer des enseignements pour la suite.

L'apport des NTIC (Nouvelles technologies de l'informatique et des communications)

- Les apports de l'audio-visuel et de l'informatique

L'audio-visuel dans ses différentes dimensions qui vont de la simple utilisation de diapositives, de films à un système intégré de diffusion en réseau qu'on trouve dans les services de formation de grandes entreprises ou dans les grands centres de formation du privé. L'audio-visuel couplé à l'informatique à distance permet des application intégrant texte, tableaux, photos et images pour réaliser des systèmes de télé-enseignement ou de réunions à distance (réseau de télé-conférence par exemple).

Son évolution liée aux possibilités de l'information, inclut d'abord les moyens les plus anciens pris en charge par l'ordinateur dans des applications dites 'intégrées' avec une palettes de moyens comprenant au minimum un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire d'images et de photos de type 'powerpoint' (remplaçant films et diapositives) pour prendre le logiciel le plus courant, auxquelles on peut adjoindre selon les besoins un logiciel de dessins, un gestionnaire de bases de données, voire un générateur de programmes. On assiste donc à une évolution vers une intégration des fonctions basée sur les plateformes internet et Windows ainsi qu'à partie des formats les plus répandues permettant des échanges multifonctions (langage html pour internet, fonctionnalités Windows pour l'interface, formats d'échanges en bureautique, essentiellement à partir des formats fichiers de Microsoft, formats images jpeg, supports cd et dvd).

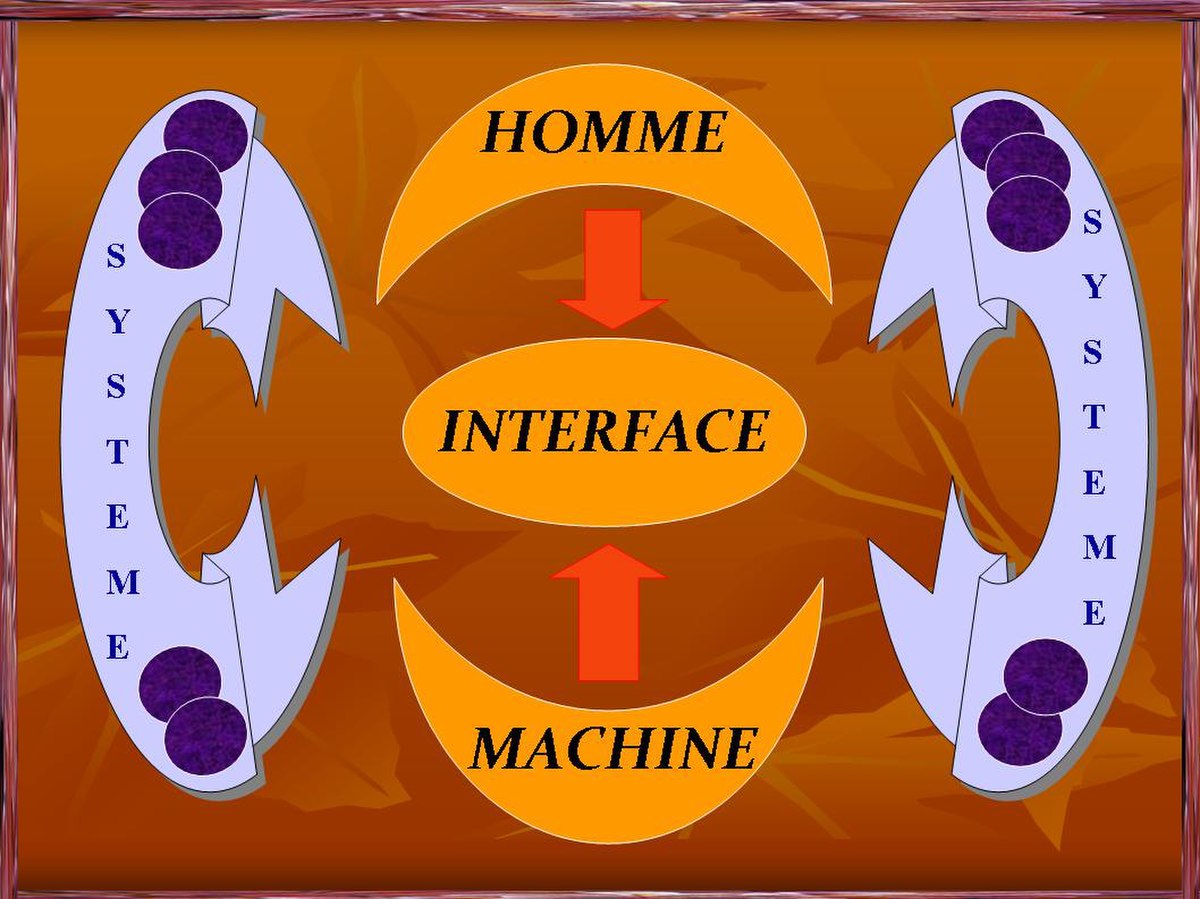

- L’interface homme-machine

Pour assurer toutes les tâches routinières, un système informatique peut être conçu de tel façon que l’espace écran soit géré de graphiquement (prise en charge des matériels périphériques, de l’affichage, du graphisme…), la surveillance du système, la sécurité interne et la définition des configurations et des formats, ainsi que les travaux de maintenance de l’utilisation (gestion des données, chargement et sauvegarde des fichiers…) mais l'interface textuelle, d'avantage liée au cœur du système est encore très répandue pour des tâches complexes. Par exemple, l’interface M offre des programmes pour gérer les fichiers de tout type (galerie de photos, convertisseur…), gérer le système (avec le panneau de configuration, la barre des tâches ou le menu Démarrer) ou assurer les travaux de maintenance comme assurer les mises à jour, restructurer le disque (la défragmentation), restaurer le système …

Une interface doit être transparente pour l’utilisateur qui n’a normalement pas à s’en préoccuper, d’autant plus qu’elle prend en charge des tâches autrefois dévolues à l’utilisateur, par exemple ajout d’une imprimante changement de souris.

Dans l’informatique personnelle, Windows (sous ses différentes versions) l’interface de la société Microsoft s’est imposée comme le produit phare qui équipe la plupart des micro-ordinateurs. Cette situation, si elle a l’inconvénient de tout produit qui occupe un monopole commercial et restreint par là même les possibilités de compréhension d'un système d'exploitation pour micro-ordinateur, offre l’avantage de la compatibilité entre logiciels bureautiques et ludiques, les plus répandus sur les plates-formes personnelles.

De plus, les quelques interfaces concurrentes qu’on trouve sont très souvent disponibles en téléchargement sur des sites internet et offrent un bon niveau de compatibilité avec les versions Windows, ce qui permet de transférer facilement toutes sortes de données (fichiers, textes, images, photos…) à condition de respecter les formats en utilisant les plus courants (par exemple jpeg pour les images ou .doc pour les textes au format Word Microsoft). On peut ainsi passer facilement d’un format à un autre avec une bonne résolution graphique : par exemple, sauvegarder tous ses textes au format Word Microsoft (.doc) en passant par le menu Fichier/Sauvegarder ou passer ses diapositives Powerpoint (format .ppt) au format Images jpeg (. Jpg) pour éviter tout problème de transfert ultérieur. Il suffit d’utiliser la même solution en passant par le menu Fichier/Sauvegarder/Présentation et choisir ensuite le format adéquat, généralement en format JPEG (jpg) mais aussi aux autres formats disponibles comme Png, Gif et Tiff fort répandus également.

- L'enseignement programmé

Le recours à des technologies informatiques de plus en plus sophistiquées contient en soi une crainte que l'enseignant soit dépossédé de son rôle et de son savoir, qu'il maîtrise mal les outils informatiques qui n'entrent pas forcément dans sa culture ou que les apprenants n'aient plus guère de contacts qu'avec des machines, un enseignement dépersonnalisé et rigide aux programmes dont les capacités de réaction sont par nature limitées par les capacités pédagogiques de ceux qui les ont écrits. (même si tout au long de la chaîne de création, il y a collaboration entre pédagogues et informaticiens)

La pratique montre que si les savoirs peuvent être pris en charge par la machine, plus ou moins selon la matière ou la discipline visée, l'informatique intervient surtout dans le recours aux exercices et autres travaux pratiques, surtout dans les domaines des sciences exactes : exercices programmés et QCM, les questionnaires à choix multiples), bases de données documentaires ou jurisprudentielles par exemple...

Mais toutes les études effectuées à ce sujet sont convergentes : si le contenu d'une formation tend à être partagé entre l'enseignant et la machine, le rôle de l'enseignant devient essentiel, encore plus important que par le passé puisqu'il devra continuellement faire le lien entre les acquis enseignés et plus ou moins fractionnés, et par là même, donner du sens à la formation.

Les supports informatiques dédiés à l'enseignement sont de plus en plus nombreux et se présentent sur des supports classiques comme Powerpoint (.pps) ou sur des CD-Rom ou plus performants comme les DVD qui contiennent plus d'informations et permettent une meilleure interactivité : on parle alors volontiers de E-Learning Ces outils peuvent être utilisés sur un réseau interne à l'entreprise ou un groupe d'entreprises mettant en relations les participants de plate-formes informatiques..