Myrtille commune - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Myrtille commune | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Ordre | Ericales | ||||||||

| Famille | Ericaceae | ||||||||

| Genre | Vaccinium | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Vaccinium myrtillus L., 1753 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Ericales | ||||||||

| Famille | Ericaceae | ||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

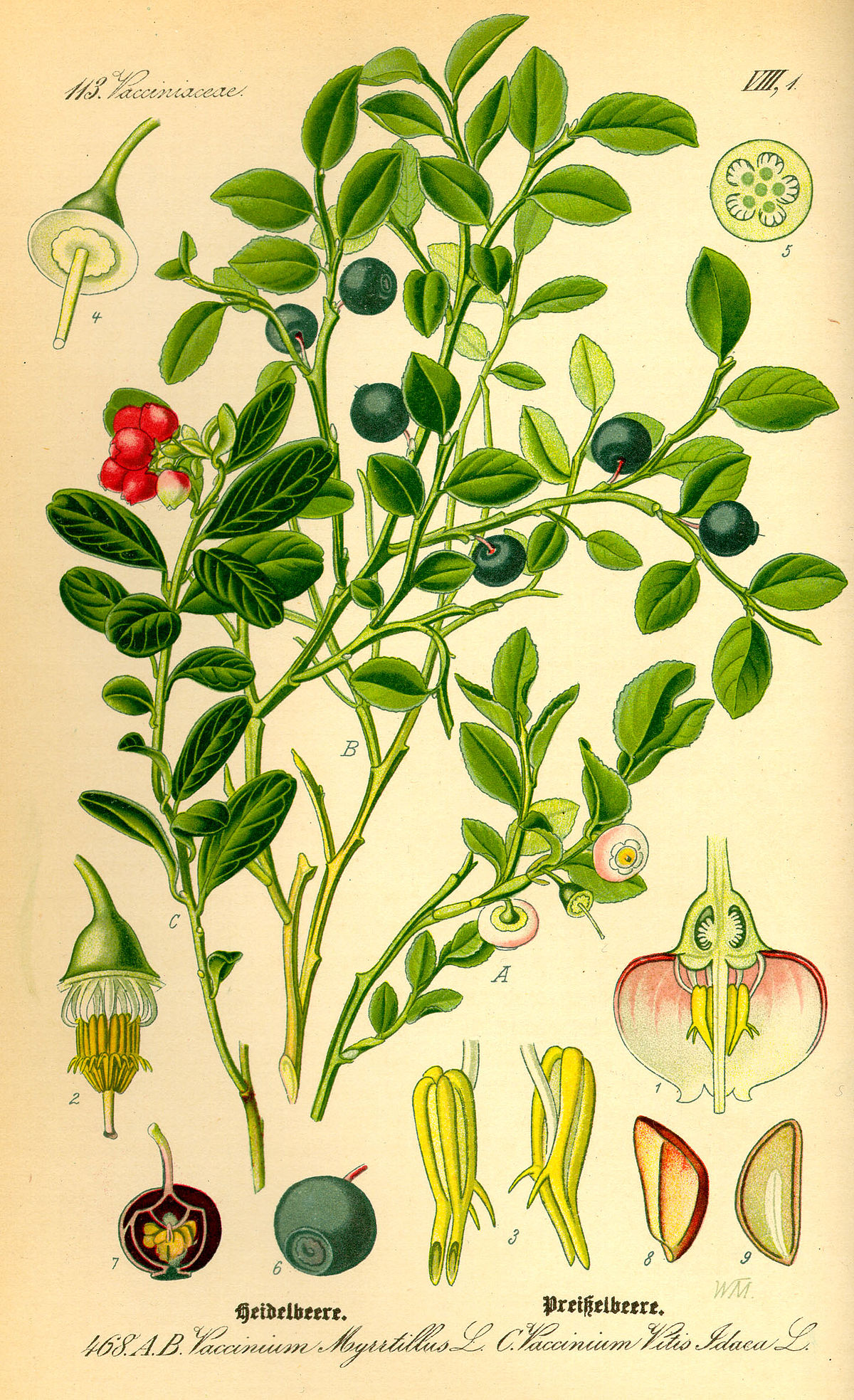

La myrtille commune (Vaccinium myrtillus) est un sous-arbrisseau de la famille des Ericacées qui produit des fruits également appelés myrtilles, appartenant au groupe des airelles.

Le nom de myrtille, qui désigne aussi bien le végétal que son fruit, se rapporte à l'origine uniquement à Vaccinium myrtillus, mais l'appellation de myrtille s'est étendue à d'autres espèces, notamment américaines, qui ont pu être développées en culture.

La myrtille commune porte de nombreux autres noms vernaculaires régionaux : airelle myrtille, gueule noire, mauret, brimbelle, raisin des bois, bleuet ou bluet. La plante est parfois appelée myrtillier ou arbrêtier.

Etymologiquement, la myrtille est une petite myrte, du latin myrtus lui-même issu du grec murtos. Malgré leur vague ressemblance, la myrte et la myrtille n'ont pas de proche parenté biologique.

La myrtille est un vigoureux sous-arbrisseau vivace et rampant, de 20 à 60 cm, que l'on trouve en Eurasie et en Amérique du Nord et qui forme des fourrés nains en dressant des rameaux serrés aux tiges vertes à section triangulaire. En France, elle est commune en montagne, mais également présente en Bretagne dans les forêts sur sol granitique. Elle croît jusqu'à 2500 m d'altitude dans les forêts de conifères, les bois clairs, les landes et les tourbières, associée aux plantes acidophiles.

Dans le langage des fleurs, la myrtille signifie que l'on recherche la solitude.

Description

Les feuilles caduques, de 15 à 40 mm de long, sont ovales, finement dentées, luisantes, vert vif et rougissent en automne.

D'avril à juillet, s'épanouissent les fleurs de 3 à 6 mm de long, campanulées et pendantes, de couleur pâle, rosâtre ou verdâtre, axillaires, solitaires ou réunies par paire. En Belgique, elles sont visitées principalement par des reines de bourdons (Bombus pascuorum, B. cryptarum, B. pratorum, B. lucorum), d'autres Hyménoptères dont l'abeille domestique et une série de Syrphidés (Jacquemart, 1993)

Les fruits sont des baies globuleuses de 6 à 10 mm de diamètre, qui, d'abord vertes, deviennent violettes puis bleu noir.

Histoire

En Ardenne belge, la cueillette et le commerce des myrtilles (Vaccinium myrtillus) étaient couramment pratiqués aux 19e et 20e siècles (HOYOIS, 1949-1953). Les myrtilles étaient destinées à la vente au détail, à la distillerie, à la coloration des vins, à la fabrication de confitures et de pâtisseries. Les villageois en conservaient aussi pour leurs besoins personnels, notamment dans leur pharmacopée en raison de leurs vertus principalement anticolibacillaire, mais aussi circulatoire, antidiabétique et diurétique. Sur ces hauts plateaux, la cueillette des myrtilles commençait la deuxième semaine de juillet et durait un mois. Les baies étaient cueillies par les femmes et les enfants, souvent au moyen de peignes. D’après la tradition orale, la récolte était en moyenne de 50 kilos par jour et par personne (C. Legros, com. pers.). Le produit, vendu en ville, a même été exporté vers la Grande-Bretagne ; où les fruits fournissaient des produits colorants. Les cours des halles de Londres ou de Manchester étaient communiqués à Zeebrugge (HESMANS, 1926). Le prix des myrtilles variait au cours de la saison et d’une année à l’autre, suivant l’abondance et la qualité de la récolte, la demande du marché anglais et la concurrence des grossistes. Au 19e siècle, une cueilleuse pouvait gagner jusqu’à 25 et 30 francs par jour, équivalant à peu près au prix de deux jambons fumés (COURTOIS, 1828 ; HOYOIS, 1949-1953). Quand la vente était rentable, il n’était pas rare que des hommes quittent leur travail pour aller ainsi « aux myrtilles » (HESMANS, 1926). La cueillette et le commerce des myrtilles ont cependant disparu progressivement après les années 1950. Les raisons principales de ce déclin sont la raréfaction des populations de myrtille due aux reboisements en épicéa, qui ne laissent pas filtrer de lumière en suffisance, et l'instauration des congés payés en 1936, qui apportèrent un supplément de rentrées financières aux salariés, les dispensant peu à peu de ce travail saisonnier (JACQUEMART et al. 2008).