Ophthalmologie dans la civilisation islamique médiévale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'ophtalmologie est une des principales branches de la médecine islamique médiévale . L'oculiste kahhal ou (کحال), un professionnel quelque peu méprisé à l'époque de Galien, était un membre honoré de la profession médicale de la période abbasside, occupant une place unique à la cour du roi. Des instruments spéciaux ont été mis en œuvre pour les opérations. Les innovations telles que la seringue à injection , l’aiguille creuse, inventée par Ammar ibn Ali de Mossoul qui était utilisée pour l'extraction par aspiration douce des cataractes, ont été très nombreuses.

Les médecins musulmans méritent bien des éloges pour leur description de la pathologie ophtalmologique. Ils ont été les premiers à décrire des affections telles que le pannus cornéen, le glaucome (décrit comme une « céphalée de la pupille ») et la kératite phlycténulaire, entre autres, ainsi qu’à réaliser des opérations sur la conjonctive. Ils ont été les premiers à utiliser les termes de rétine et de cataracte. Ils ont également été pionniers dans le domaine de l’optique. La liste des contributions des musulmans à l'ophtalmologie est très longue.

Un terrain fertile pour son émergence

Les réalisations scientifiques de la fin de la période abbasside peuvent peut-être être attribuées à la vision du monde qui s’est développée à la suite de la création de la Maison de la sagesse et à des échanges avec les savants de l’Inde, de la Perse et à l'ouest, de Bagdad. Là, une culture a commencé à prendre forme dans laquelle, à la différence de ce qui prévalait au début de l'Islam, on n’opposait pas systématiquement les prescriptions de la foi et celles du raisonnement scientifique, même si certains ont sans doute continué à le faire. Le maure Lisan al-Din ibn al-Khatib, lui-même grand vizir et homme de médecine, est célèbre pour avoir déclaré un jour que, quoi que le prophète ait pu dire selon la tradition, ses remarques sur les émanations de l'enfer ne peuvent s'opposer à la preuve de l'observation attentive. Et en d'autres termes par Ibn Tufayl : La foi est pour le peuple. Mais sa compréhension à la lumière de la raison, est le privilège de l'élite intellectuelle.

Contrôle et pratiques répréhensibles

Il n'était pas facile d’exercer la profession d’ophtalmologiste car au préalable il était nécessaire d’être en possession d’une licence pour être autorisé à pratiquer. L'octroi ou le refus de cette autorisation d’exercer incombait au hakim-bashi, le médecin-chef du calife. Toutefois, en plus de cette mesure de certification, il existait un moyen supplémentaire de contrôle en cas de faute professionnelle : Outre le médecin-chef à qui le calife avait délégué ses pouvoirs, il existait un autre fonctionnaire connu sous le nom de muhtasib, ou Inspecteur Général, qui était nommé pour superviser l’exercice professionnel de tous les médecins.

Avant l'an 931 CE, il n'y avait guère de moyens de certification professionnelle, mais cette année-là le calife abbasside al-Muqtadir, a été informé que l'erreur d'un médecin avait entraîné la mort d'un patient. Le calife a donc donné l'ordre à l'Inspecteur général Ibrahim Muhammad ibn Abi Batiha de veiller à ce que la pratique de la médecine par une personne dont l’exercice n’avait pas été autorisé et approuvé par Sinan ibn Thabit ibn Qurra soit interdite. Sinan a alors seulement autorisé à exercer les médecins dont il avait personnellement approuvé les compétences. Il a en outre suggéré que chaque candidat à l’exercice d’une branche spécialisée de la médecine devait l’avoir pratiquée. On dit qu'il a contrôlé de nombreux médecins durant la première année et que leur nombre total dépassait 860 rien qu’à Bagdad.

La présidence du comité a par la suite été transmise à Ibrahim le fils de Sinan qui est devenu le médecin-chef de Bagdad et à Abou Saïd Yamāni de Bassorah qui a certifié la pratique de 700 médecins sur concours. Le Comité a continué à fonctionner présidé par l'homologue d'Ibn al-Tilmiz, le médecin de la cour du calife Al-Mustazhir.

Les deux bureaux, celui du médecin-chef et celui de l'Inspecteur général, étaient rattachés au califat royal. Parmi les devoirs des muhtasibs il y avait celui de faire prêter le serment d'Hippocrate qui interdisait aux médecins de préparer et d'administrer des substances toxiques, ou de les confier à des personnes non autorisées, qui leur enjoignait d'éviter de regarder les femmes habitant au foyer des malades qu'ils visitaient et de divulguer à une tierce personne ce qui leur avait été révélé par une confidence du patient. Ce serment était si important qu’Hunayn ibn Ishaq en aurait rappelé la teneur au calife, lorsqu'on lui a demandé de préparer un poison létal pour un ennemi de l'Émir.

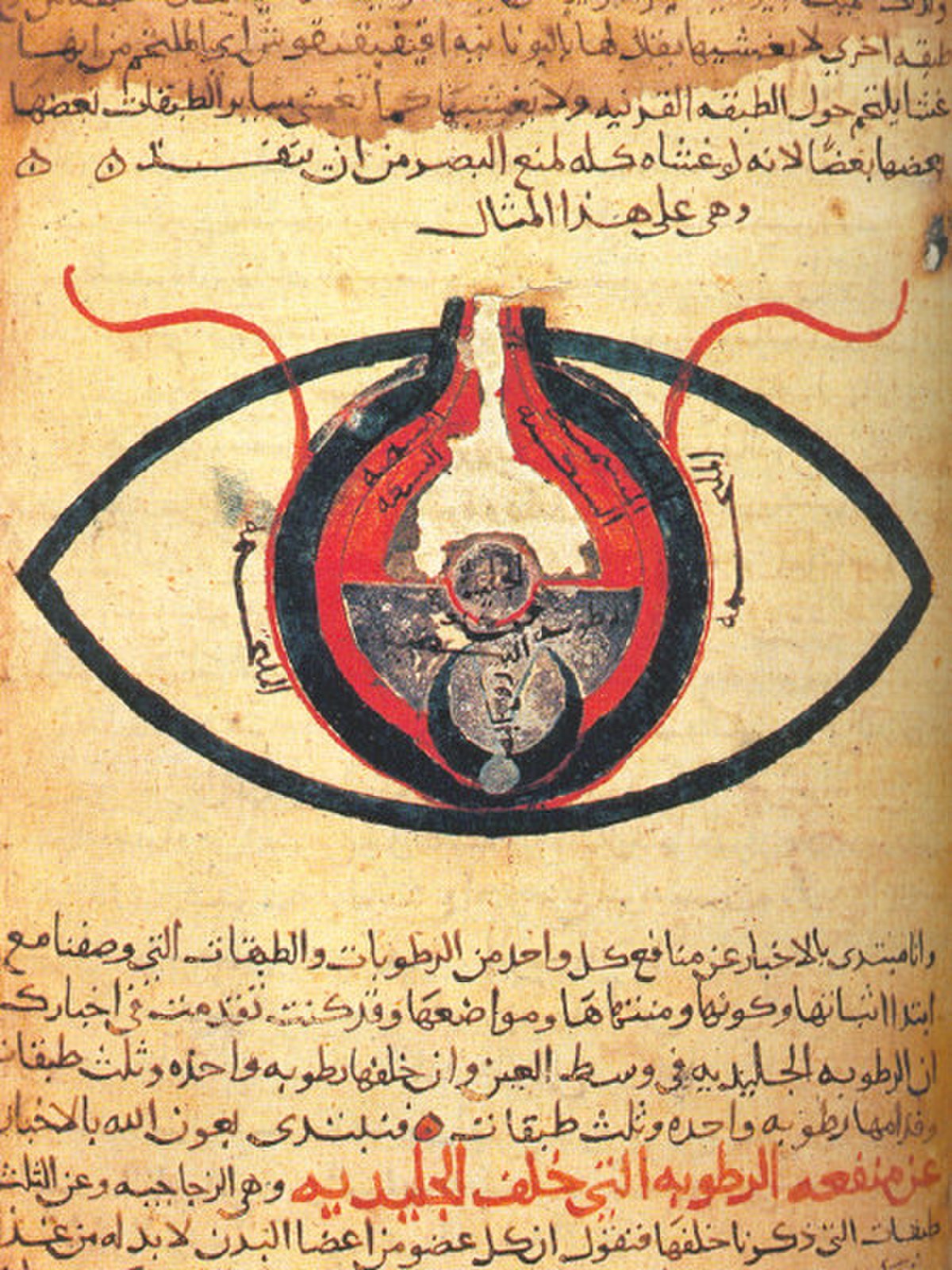

Il était également du devoir du muhtasib de veiller à ce que les médecins aient en leur possession les instruments nécessaires à leur pratique, comme cela était le cas pour toutes les autres branches de la médecine. Il pouvait en outre, si nécessaire, les obliger à subir un nouvel examen. Par exemple, les médecins devraient avoir une connaissance approfondie des Dix traités sur les yeux et il leur était interdit de pratiquer sans avoir apporté la preuve d’une connaissance suffisante de l’anatomie du globe oculaire. Rhazes, par exemple, lorsqu’il a été sur le point de subir une opération pour améliorer sa vue, a interrogé le chirurgien sur l'anatomie de l'œil et, trouvant ses connaissances insuffisantes, a refusé de se soumettre à sa lame pour l'opération.

Les ophtalmologistes devaient prouver à l'examinateur qu’ils connaissaient les principales maladies de l'œil, ainsi que leurs multiples complications et qu’ils étaient en mesure de préparer correctement les collyres et les onguents ophtalmiques. En outre, ils devaient prêter serment de ne pas permettre à des personnes non autorisées d’avoir accès à leurs instruments chirurgicaux, comme la lancette qui était utilisée dans les cas de pannus cornéen et de ptérygion, ou la curette utilisée dans les cas de trachome.

Les sanctions en cas de non respect des règles de bonne conduite professionnelle variaient de la menace d’un châtiment divin le jour de la Résurrection, à des mesures plus radicales telles que les coups de canne sur la plante des pieds. Le muhtasib avait toute autorité pour inspecter les magasins, même après les heures de travail, aussi souvent qu’il le souhaitait et de manière inopinée. Il pourrait entrer dans les magasins et observer les opérations en cours. L'inspecteur général pouvait superviser la préparation de certains onguents et détruire les pots qu'il trouvait périmés ou malodorants. Les règles pour le maintien de conditions sanitaires étaient très sévères pour les établissements comme les drogueries, les lieux de restauration et les boucheries. Dans les premiers temps, le muhtasib avait le droit de punir et même d’infliger la peine de mort, pour négligence flagrante envers la santé publique. Il n'était pas rare d'entendre parler d’un boulanger jeté dans son propre four pour avoir vendu du maïs toxique, ou d’un cuisinier condamné à être bouilli dans son chaudron pour avoir vendu des charognes ou de la viande avariée.

Pourtant, le nombre d’oculistes ignorants ainsi que d’escrocs et de charlatans était à l'origine de nombreux problèmes. Il était choquant de voir la conduite de ces médecins ignorants et il était du devoir des muhtasib de vérifier que ces hommes ne réalisaient aucune opération sur les yeux et ne donnaient à leurs patients aucune préparation destinée à être appliquée sur les paupières. Rhazes laissa exploser sa colère à l’égard des charlatans.