Palais assyriens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les récits de construction

Issus de la tradition des inscriptions de fondation que laissaient chaque bâtisseur ou restaurateur sous un édifice qu'il venait de construire ou restaurer, les récits de construction sont de plus en plus longs et fournis dès la période médio-assyrienne, le sommet du genre étant atteint à l'époque néo-assyrienne, dans la Standard Inscription d'Assurnasirpal II commémorant la reconstruction de Kalkhu, mais aussi dans les récits de construction de Dur-Sharrukin par Sargon II et de Ninive par Sennacherib, entre autres, qui font toujours la part belle à l'édification du nouveau palais royal.

Lorsque le roi décide la construction du palais, tout l'empire mobilise sa puissance : le roi réquisitionne ses vassaux et leurs richesses, ce qui lui permet d'étaler sa puissance. Les palais sont d'ailleurs souvent construits quand les souverains ont posé des bases solides à leur pouvoir, ne sentent plus de menaces, ont éliminé leurs rivaux, mis fin aux révoltes. Le butin rapporté de ces guerres, ainsi que les prisonniers devenus esclaves au service du roi, qu'ils soient simples ouvriers, ou au mieux artistes, vont ainsi permettre l'érection du grand monument. Une fois le plan du palais tracé, on se met à l'œuvre. On bâti d'abord une puissante terrasse servant de fondation, dont la plus remarquable est celle que Sennacherib fera construire pour son "Palais sans rival" à Ninive. Grâce à cela, le palais est posé sur des bases solides, et on peut entreprendre le reste de la construction, puis enfin procéder à la décoration du palais, plusieurs textes mettant en avant les choses magnifiques qui viennent embellir le monument.

Le palais achevé, on procède à l'inauguration, par un banquet où sont invités les notables du royaume, les vassaux de l'empire et les nouveaux résidents de la ville dans la Standard Inscription, ou plus souvent un festin par lequel le roi faisait entrer les dieux protecteurs dans sa nouvelle demeure, au cours du rituel du takultu.

Organisation spatiale

Les palais néo-assyriens étaient organisés autour de deux cours, formant deux ensembles. Un pour la vie publique du roi, l'autre pour sa vie privée. Elles étaient souvent séparées par la salle du trône, qui délimitait les deux espaces.

La première cour est le babānu, la cour intérieure. C'est l'espace réservé à l'administration palatiale, où le public pouvait se rendre. C'est là que le roi exerçait ses fonctions publiques. On y trouve des fonctionnaires, des domestiques, des prêtres, des lettrés, et les notables du royaume. On a estimé que la population résidant dans le palais royal, dans les deux parties, mais surtout dans celle-ci, pouvait s'élever à plus de 10 000 personnes. Le tout était géré par l'intendant du palais (ša pān ekalli), qui entreposait ses ressources dans les nombreux magasins se trouvant dans cette partie. Il dirigeait aussi tous les serviteurs et artisans de l'ensemble, ainsi que l'administration interne.

La seconde cour est le bītānu, lieu réservé à un personnel restreint, interdit au public. Il s'agit du lieu où se trouvaient les appartements du roi, et son harem. Y résidaient la reine mère, l'épouse favorite, ces deux disposant des meilleures chambres, puis les autres épouses du roi et même ses sœurs non mariées. Les enfants du roi qui sont encore jeunes résident auprès de leur mère. Cette partie est très bien gardée par des eunuques. On sait que les femmes résidant dans le harem peuvent, à défaut d'être toutes autorisées à quitter de lieu, gérer leur propres affaires économiques qui peuvent être assez importantes.

Le tout forme un ensemble de pièces disposées de manière quasi-labyrinthique, articulé autour des deux cours. À côté de celles-ci, on pouvait trouver d'autres secteurs dans le palais. Ainsi, à Ninive, les palais ont livré la corpus connu sous le nom de « Bibliothèque d'Assurbanipal », comprenant une grande partie des tablettes littéraires connues datant de l'époque néo-assyrienne. Certains palais disposaient même de jardins, notamment à Ninive où ils sont aménagés en terrasses, et qui sont peut-être à l'origine de la légende des Jardins suspendus de Babylone. À côté du palais royal se trouvait souvent un édifice religieux. Ainsi, à Dur-Sharrukin, le palais donne sur la ziggurat.

Éléments architecturaux et décorations

L'art assyrien est très fortement inspiré par ceux de ses voisins de Babylone, de Syrie, des Hittites, voire d'Égypte. Les palais royaux étaient bâtis en briques, crues, ou cuites, matériaux locaux, cependant périssables, ce qui explique pourquoi les édifices nécessitaient un tel entretien. Le palais était un monument à l'aspect massif, et pour peu, son aspect extérieur serait semblable à celui d'une forteresse. Les murs étaient imposants, larges d'une vingtaine de mètres. On pénétrait dans l'édifice par une porte flanquée de deux tours. Deux statues de génies protègent l'accès. Les salles étaient recouvertes d'un toit supporté par des voûtes en berceau. Quelques ouvertures percées sur le haut des murs laissent pénétrer une lumière timide. On évite ainsi que la canicule régnant à l'extérieur entre dans le palais. Les portes sont principalement cintrées. Elles étaient le plus souvent fermées par de simples rideaux au niveau des chambres. Les Assyriens avaient aussi empruntés aux peuples araméens la construction nommée bīt hilāni, inspirée de l'art hittite, un bâtiment comprenant un portique soutenu par plusieurs colonnes, pouvant se trouver à l'entrée du palais, avec des portes décorées par de grandes statues.

Pour décorer les portes, les fenêtres, ou même les voûtes, on utilisait des briques émaillées, sur lesquelles étaient représentés des animaux, des arbres, aussi bien que des outils symboliques. Les murs étaient décorés par des orthostates, de grandes plaques faites en albâtre ou en calcaire. En les alignant les unes à la suite des autres, on obtenait de longues frises. Celles retrouvées dans les palais assyriens sont les plus beaux exemples de l'art du pays. Ils représentaient avec une certaine minutie des scènes ayant des sujets variés, bien que la guerre prévaut avant tout, comme la religion. Ces frises servent en effet souvent d'illustrations aux annales du roi qui a fait construire le temple, et on y retrouve les passages les plus importants, parfois inscrits au dos des stèles.

L'art palatial assyrien, c'est donc avant tout un appareil de propagande dédié à la gloire du roi et du dieu Assur. Le visiteur doit être frappé par la puissance assyrienne dès l'instant où il pénètre dans le palais. Certains murs de certains de ces monuments étaient même décorés par des peintures. La statuaire en ronde-bosse est surtout représentée les gigantesques statues de génies androcéphales ailés gardant l'entrée du palais. Sennacherib parle même dans ses annales de la manière dont il (ou plutôt un de ses artisans) élabora une nouvelle technique apparentée à celle de la cire perdue servant à mouler une statue de bronze d'un seul bloc.

Bas-relief d'un des palais royaux de Kalkhu, génie bénisseur |

Transport de cèdres du Liban, Dur-Sharrukin | |

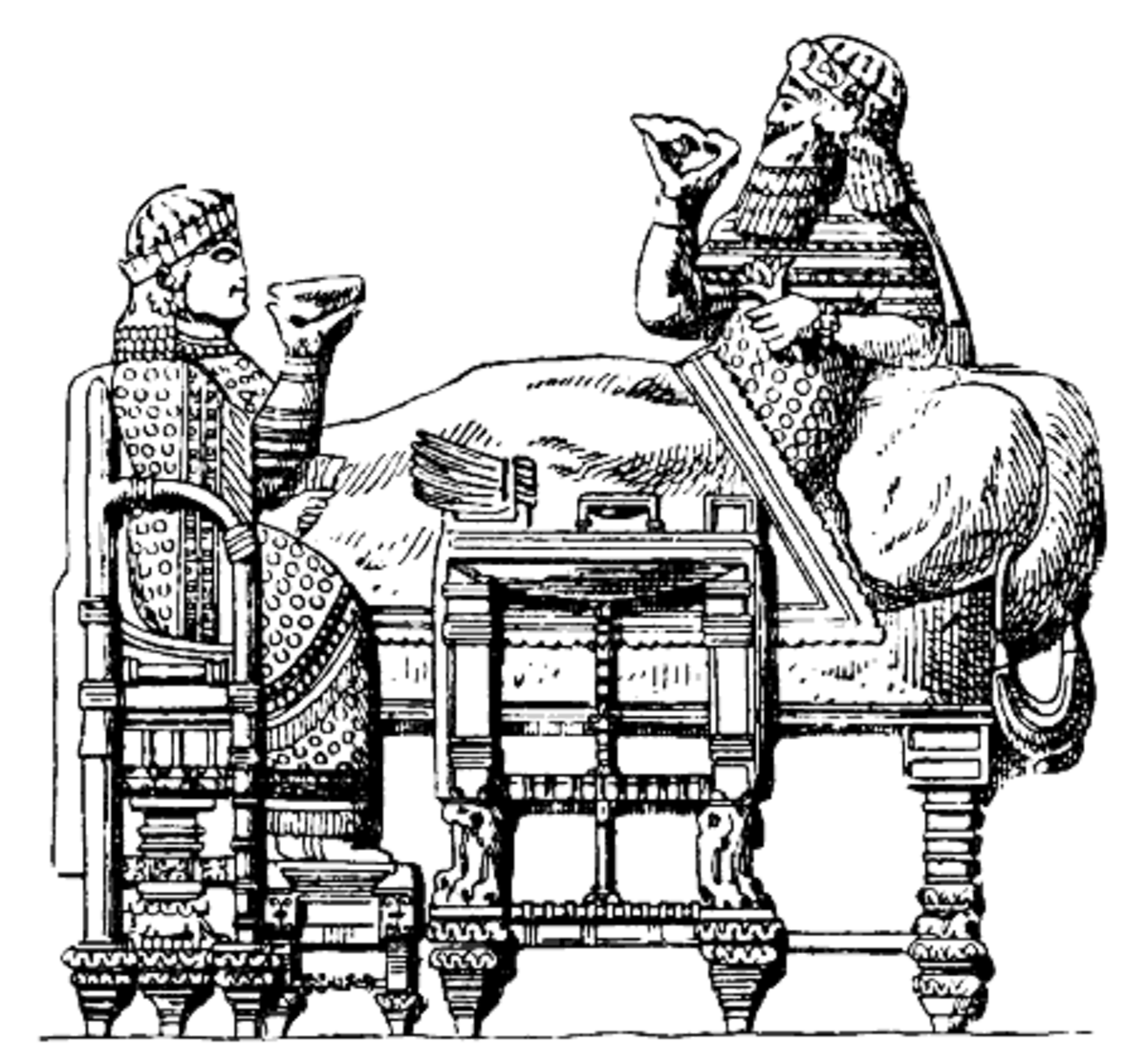

Génie bénisseur, Dur-Sharrukin | Taureau androcéphale, Dur-Sharrukin | Assurbanipal en train de boire avec son épouse, d'après un bas-relief de son palais à Ninive |

Exemples

Le palais d'Assurnasirpal II à Kalkhu

Construit vers 860 par Assurnasirpal II, qui déplaçait sa capitale d'Assur à Kalkhu (Nimrud), le "Palais sans égal" est l'un des premiers à avoir été fouillés par l'anglais Henry Austen Layard au milieu du XIXe siècle. Il est l'un des premiers monuments de ce type à avoir été bâti, et est en cela le précurseur des futurs palais des Sargonides. C'est ici que se trouvent les premières frises sur orthostates réalisées en Assyrie, l'édifice étant en général richement décoré comme le dit le roi dans le récit de la Standard Inscription, décrivant la restauration de la nouvelle capitale. Ce palais se situe au nord-ouest de la citadelle de Kalkhu (d'où son autre nom, Palais nord-ouest). Sur sa face nord, le palais jouxte deux temples, dédiés à Ishtar et à Ninurta, et au sud un palais construit plus tard par Adad-Nerari III.

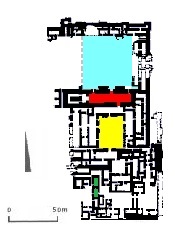

Les dimensions du palais étaient d'environ 200 mètres sur 130 mètres. Il s'organise autour d'une salle du trône rectangulaire, mesurant 45 mètres de longueur sur 15 de largeur, qui sépare les deux parties du palais. D'un côté, deux portes donnent sur le babānu, dans la partie ouest du palais, autour de laquelle se trouvent plusieurs magasins, et le secteur administratif. De l'autre côté, vers la partie est du palais, on accède au bitānu par la salle du trône. Autour de la cour principale de cette zone, mesurant 32 mètres sur 27, on trouve une pièce où le roi et ses invités privés se divertissaient, au sud, et les appartements royaux, à l'est. Au nord-est se trouvait le harem, où les femmes du roi, leurs jeunes enfants, ainsi que ses sœurs et la reine-mère vivaient (la plupart n'ayant pas le droit d'en sortir). Ce palais pose les principes selon lesquels les palais assyriens seront bâtis après lui.

Le palais de Sargon II à Dur-Sharrukin

La ville de Dur-Sharrukin, construite par Sargon II, réalisée à la fin du VIIIe siècle, comportait un imposant palais royal, dit "Palais brûlé", en raison d'un incendie qui le ravagea. Il était situé dans la citadelle se trouvant au nord de la ville, qu'il surplombait puisqu'il était construit sur une terrasse de 15 mètres de hauteur. Cet ensemble imposant s'étendait sur environ 10 hectares, et comportait environ 200 salles et une trentaine de cours. La plus grande, la première à laquelle on accédait après avoir pénétré dans l'édifice par une grande porte gardée par des statues de génies ailés, mesurait 103 mètres sur 91. A partir de là, on pouvait accéder au secteur religieux, aux magasins, au secteur administratif, et au palais proprement dit, situé au nord. On accède par là au babânu, puis à la salle du trône rectangulaire de dimensions 45 mètres sur 10 mètres. Vers l'ouest, se trouvent les appartements privés. Ce palais était richement décoré, par de grandes statues, des orthostates et même des peintures ornant la salle du trône. A l'ouest, on trouve un bâtiment de type bit-hilāni.

Le palais de Sennacherib à Ninive

Construit par Sennacherib dans la vieille cité de Ninive, dont il fait alors sa capitale, le "Palais sans rival" est sans doute l'édifice le plus remarquable qu'aient réalisé les Assyriens, dans la plus belle de leur ville, pour être à la hauteur de leur puissance. Il fut élevé sur le tell de Quyundjik, sur les restes d'un ancien palais fortement endommagé par les crues de la rivière Khosr, dont le cours fut détourné pour l'occasion. Il était bâti sur des fondations de plus de vingt mètres de profondeur, très solides, puisqu'elles ont perduré jusqu'à nos jours. Ses dimensions étaient de 503 mètres de longueur sur 242 mètres de largeur. On y pénétrait par plusieurs portes à portiques soutenues par d'immenses colonnes de bois et même de bronze. Le palais de Sennacherib formait un complexe de plus de 200 salles, décorées par pus de 3 km de frises. Ce palais était du reste richement décoré, et pour sa construction les techniques les plus avancées furent utilisées. Le plan de ce palais est cependant mal connu, car seule une partie du bâtiment a été fouillée.

Des palais provinciaux : Til-Barsip et Hadatu

Le palais de Til-Barsip (actuel site de Tell Ahmar), une capitale provinciale néo-assyrienne est un bâtiment mesurant 130 mètres de long pour 30 de large. Il manque sa partie sud, actuellement sous l’Euphrate, mais ce qui reste est bien conservé. C’est une construction massive, entourée de remparts, sans doute sans autre ouverture que l’entrée principale située au nord. De la on accédait à la première cour, d’environ 21 x 6,7 m, centre de l’espace public, d’où on accédait en passant par la salle du trône vers la cour servant de centre à l’espace privé (bien plus vaste, 65 x 25 mètres). D’autres cours plus petites servaient de base à l’organisation de l’espace intérieur. Ce palais ne comporte pas de reliefs sculptés comme les grands palais royaux contemporains, mais des fresques peintes, reprenant les mêmes motifs que les orthostates de palais des capitales royales. Un autre palais provincial, datant du VIIIe siècle, a été dégagé dans la ville de Hadatu (Arslan Tash). Il mesure environ 150 mètres de long, et s’organise lui aussi de façon bipartite selon le plan classique.