Pensionnats pour jeunes filles dans l'Angleterre georgienne et victorienne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Les pensionnats pour jeunes filles (boarding schools for young ladies) dans l'Angleterre georgienne et victorienne sont un élément majeur de la condition féminine dans la société georgienne, puis victorienne, tant par les matières enseignées (les accomplishments, les talents d'agrément, tels que broderie, piano, chant ou aquarelle) que par les idées inculquées (préparer les femmes à être la digne épouse de leur mari).

Ces pensionnats souffrent malheureusement des mauvaises conditions sanitaires de l'Angleterre d'alors, encore accrues par la vie collective, favorisant l'apparition de maladies (nourriture insuffisante, de mauvaise qualité, voire avariée, typhus, tuberculose ...).

Cependant, malgré ces aspects négatifs, ces pensionnats prolongent la rapide amélioration de l'éducation des jeunes filles entamée dès le XVIIIe siècle. Le développement de la société britannique (machinisme, expansion coloniale) se traduit d'ailleurs par un accroissement du rôle des femmes dans la société, menant à une éducation de meilleure qualité dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Origine et époque georgienne

Mise en place d'un système éducatif pour jeunes filles

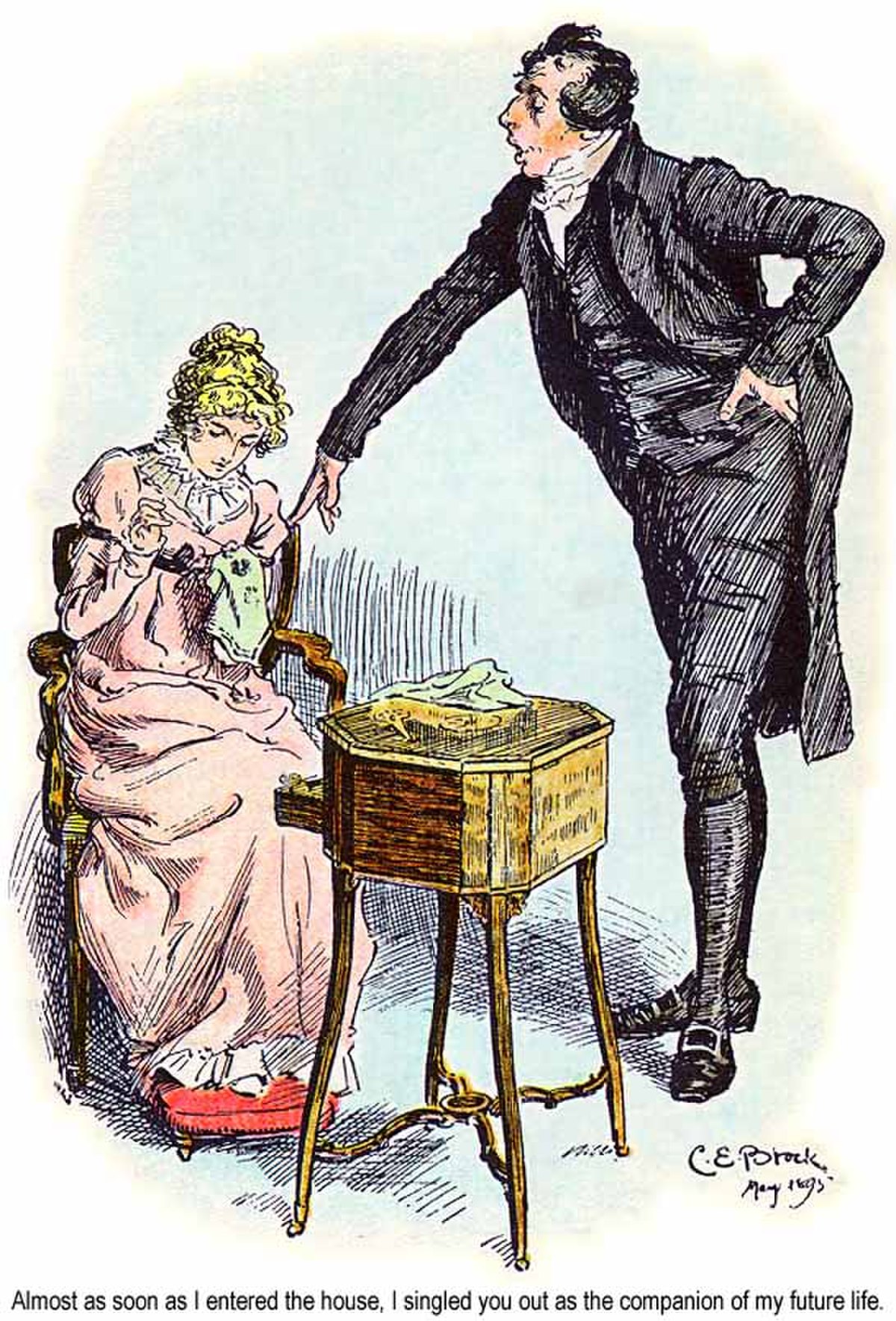

Depuis le XVIe siècle, l'Angleterre compte des Charity schools, destinées à permettre de donner un minimum d'éducation aux jeunes filles pauvres, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'elles commencent à se développer véritablement. On les voit apparaître dans les environs de Londres, à Exeter, à Leeds, à Manchester, à Oxford. Selon l'affirmation de Bernard Mandeville en 1724, le but de ces pensionnats est de faire de vraies ladies à partir de jeunes filles des classes moyennes (« to make fine ladies out of middle class girls »), le but ultime de cette éducation étant de permettre aux hommes de la bonne société d'orner leur maisonnée d'une femme formée aux accomplishments.

L'augmentation de la publication de livres, vers la fin du XVIIe siècle, est également un facteur de développement de cette éducation : la Bible, bien sûr, essentiel à une lady's library (« bibliothèque de dame »), mais aussi romans sentimentaux et pièces de théâtre.

À l'orée du XIXe, en 1790, de nombreuses femmes non mariées gagnent leur vie en écrivant : ce peuvent être des des livres d'histoire, des manuels d'éducation, de la poésie, des livres pour enfants... Mais c'est surtout dans le domaine du roman que les femmes écrivent, puisqu'on estime qu'entre 1692 et la fin du XVIIIe, la majorité des romans est écrite par des femmes, avec des écrivains célèbres tels que Ann Radcliffe et plus encore Jane Austen. C'est donc le XVIIIe qui, par cette interaction entre littérature et éducation, va permettre le développement de l'éducation féminine.

Accomplishments et contenu de l'enseignement

Fondamentaux de l'éducation

Dans les pensionnats de jeunes filles de bonne famille, les élèves se voient très tôt instruites du fait que leur vie et leur aisance futures dépendent de leur mariage.

On enseigne tout d'abord « les trois R » (« teach the three Rs »), c'est-à-dire la lecture, l'écriture, et le calcul (reading, (w)riting and reckoning). Outre cela, l'enseignement, tout au moins à l'époque georgienne ou au début de l'époque victorienne, est très centré sur les accomplishments, les talents d'agrément que l'on attend chez une jeune femme accomplie, tels que dentelle, broderie, point de croix, qu'on appelle work (« ouvrage »), la connaissance du français, du dessin, de l'aquarelle, du chant, de la danse, du piano, etc.

Les principaux accomplishments

Comme le formule joliment Jane Austen au début d’Emma,

« Mrs Goddard était la maitresse d'un vrai pensionnat, à l'ancienne, où l'on vendait une quantité raisonnable d'accomplishments pour un prix raisonnable, et où l'on pouvait envoyer des jeunes filles pour s'en débarrasser, car elles pourraient, par leurs efforts, y acquérir un peu d'éducation, sans le moindre risque qu'elles en reviennent en étant devenues de petits prodiges. »

La question des accomplishments souhaitables chez une femme est développée avec beaucoup de détails et de nuances dans Orgueil et Préjugés, lors de la discussion animée qui se déroule à Netherfield et met aux prises Mr Darcy, Charles Bingley, sa sœur Caroline Bingley et Elizabeth Bennet : pour Charles Bingley, il s'agit seulement de « peindre de petites tables, broder des écrans et tricoter des bourses ». Caroline, qui loue les talents de Georgiana Darcy, si gracieuse et si bonne pianiste, fait la liste des arts qu'il convient d'étudier : musique, dessin, danse, langues étrangères (essentiellement le français, mais aussi parfois l'allemand ou l'italien, comme Anne Elliot), y ajoutant ce « je ne sais quoi » dans la démarche et les manières qui est la marque de la parfaite élégance. Mr Darcy y ajoute la nécessité de « cultiver son intelligence par de nombreuses lectures ». Elizabeth ne peut que rire de ce portrait de « perfect lady », tellement idéal qu'il lui semble impossible qu'une femme réunisse l'ensemble de ces qualités. Elle-même est, au sens littéral du terme, un personnage « extra-ordinaire » qui montre son indépendance, et refuse d'être parfaitement « accomplie » selon les critères en vigueur, par exemple en marchant seule trois miles à travers la campagne boueuse, ou en dédaignant de s'exercer au piano.

Importance sociale des accomplishments

Un aspect essentiel des accomplishments apparaît d'ailleurs régulièrement dans les romans de Jane Austen : c'est sur les femmes que repose en effet l'agrément de la vie en société. À une époque où les occasions d'entendre de la musique sont rares et coûteuses, une femme musicienne peut charmer les invités de quelques pièces de piano, voire chanter comme le font Emma Woodhouse et Jane Fairfax (Emma) lors de la soirée chez les Cole, ou encore fournir l'accompagnement musical indispensable à un bal improvisé. De même, en l'absence de procédé photographique, c'est du talent de dessinatrice ou d'aquarelliste des jeunes femmes que dépend la seule possibilité pratique de fixer un visage aimé (à l'instar d'Emma faisant le portrait d'Harriet Smith à la demande de Mr Elton), ainsi que le montre d'ailleurs le seul portrait connu aujourd'hui de Jane Austen, dessiné par sa sœur Cassandra.