Pesticide - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

La lutte chimique existe depuis des millénaires : l'usage du soufre remonte à la Grèce antique (1000 ans avant J.-C.) et l'arsenic est recommandé par Pline, naturaliste romain, en tant qu'insecticide. Des plantes connues pour leurs propriétés toxiques ont été utilisées comme pesticides (par exemple les aconits, au Moyen Âge, contre les rongeurs). Des traités sur ces plantes ont été rédigés (Ex : traité des poisons de Maïmonide en 1135). Les produits arsenicaux ou à base de plomb (Arséniate de plomb) étaient utilisés au XVIe siècle en Chine et en Europe.

Les propriétés insecticides du tabac étaient connus dès 1690. En Inde, les jardiniers utilisaient les racines de Derris et Lonchocarpus (roténone) comme insecticide. Leur usage s'est répandu en Europe vers 1900.

La chimie minérale s'est développée au XIXe siècle, fournissant de nombreux pesticides minéraux à base de sels de cuivre. Les fongicides à base de sulfate de cuivre se répandent, en particulier la fameuse bouillie bordelaise (mélange de sulfate de cuivre et de chaux) pour lutter contre les invasions fongiques de la vigne et de la pomme de terre, non sans séquelles de pollution sur les sols (cuivre non dégradable). Des sels mercuriels sont employés au début du XXe siècle pour le traitement des semences.

L'ère des pesticides de synthèse débute vraiment dans les années 1930, profitant du développement de la chimie organique de synthèse et de la recherche sur les armes chimiques durant la Première Guerre mondiale.

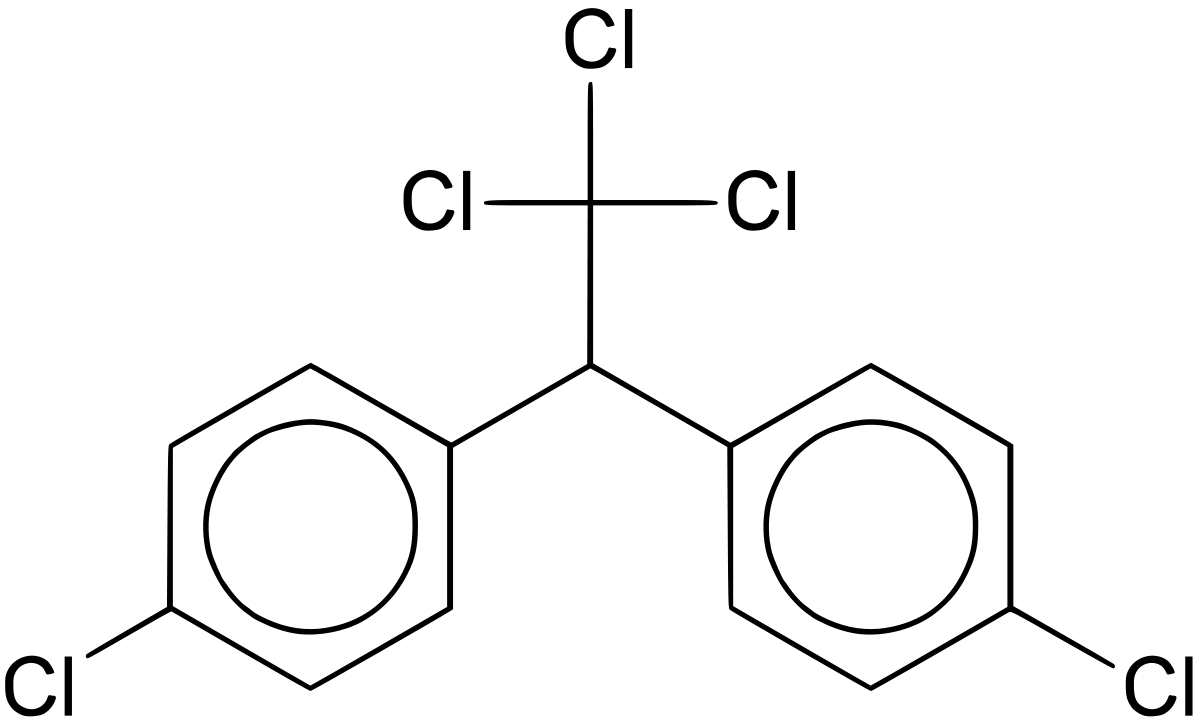

En 1874, Zeidler synthétise le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), dont Muller en 1939 établit les propriétés insecticides. Le DDT est commercialisé dès 1943 et ouvre la voie à la famille des organochlorés. Le DDT a dominé le marché des insecticides jusqu'aux début des années 1970.

En 1944, l'herbicide 2,4-D, copié sur une hormone de croissance des plantes et encore fortement employé de nos jours, est synthétisé.

La Seconde Guerre mondiale a généré, à travers les recherches engagées pour la mise au point de gaz de combat, la famille des organophosphoré qui, depuis 1945, a vu un développement considérable encore de mise aujourd'hui pour certains de ces produits, tel le malathion.

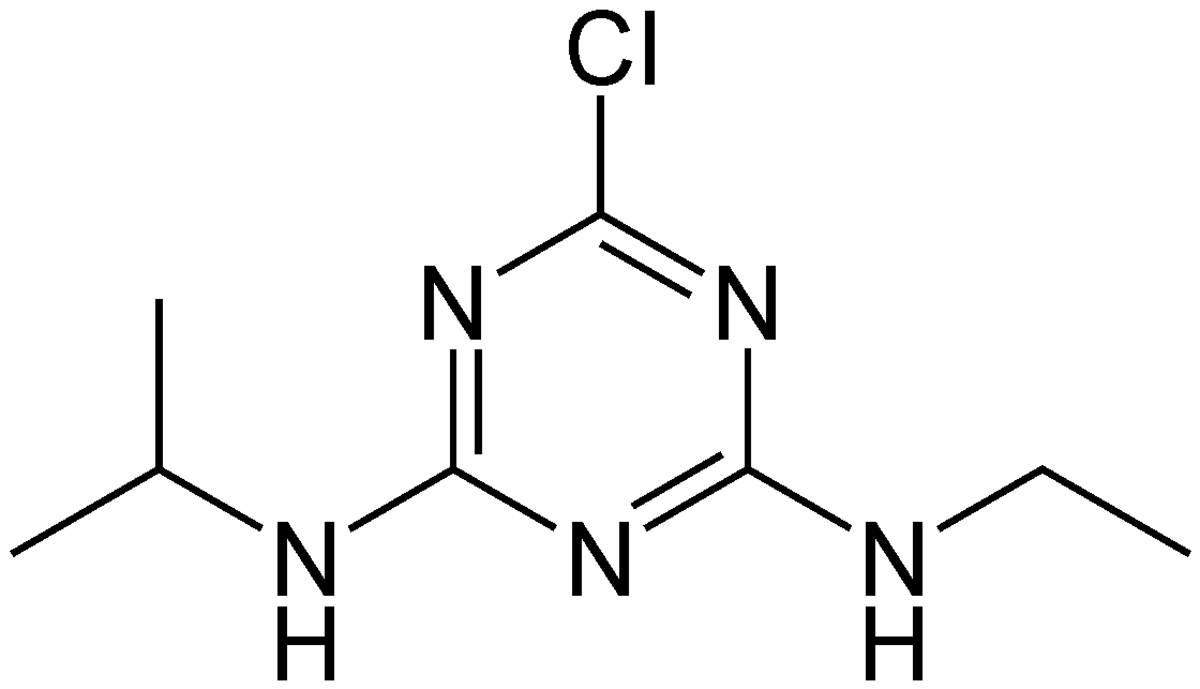

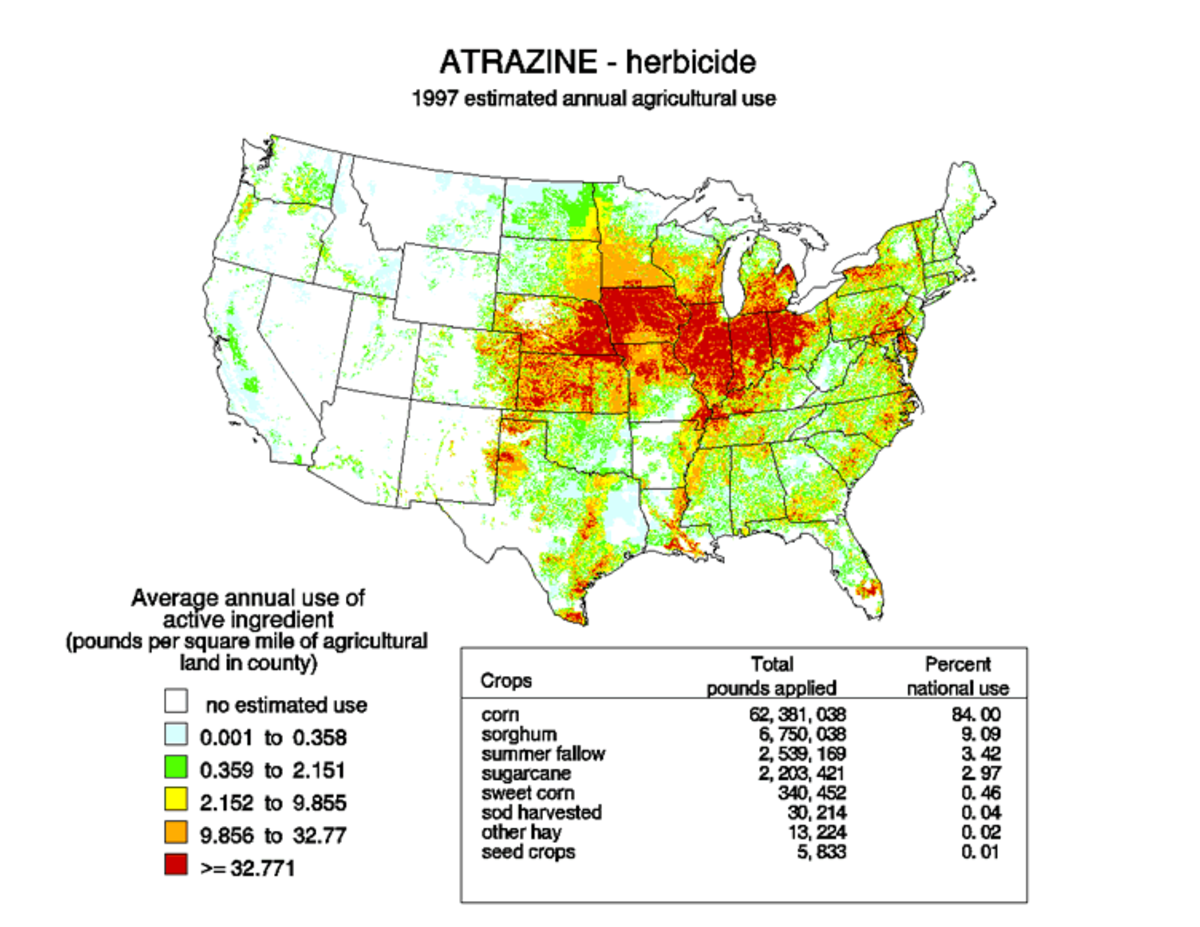

En 1950-1955 se développe aux États-Unis les herbicides de la famille des urées substituées (linuron, diuron), suivis peu après par les herbicides du groupe ammonium quaternaire et triazines.

Les fongicides du type benzimidazole et pyrimides datent de 1966, suivi par les fongicides imidazoliques et triazoliques dits fongicides IBS (inhibiteurs de la synthèse des stérols) qui représentent actuellement le plus gros marché des fongicides.

Dans les années 1970-80 apparaît une nouvelle classe d'insecticides, les pyréthrinoïdes qui dominent pour leur part le marché des insecticides.

Auparavant, la recherche de matières actives se faisait au hasard en soumettant de nombreux produits à des tests biologiques. Lorsque un produit était retenu pour ces qualités biocides, on cherchait à en améliorer l'efficacité à travers la synthèse d'analogues. Cette procédure a permis de développer les techniques de synthèse qui sont de mise aujourd'hui.

Désormais, l'accent est mis sur la compréhension des modes d'action et la recherche de cibles nouvelles. Connaissant les cibles, on peut alors établir des relations structure-activité pour aboutir à l'obtention de matières actives. Ceci est possible grâce au développement de la recherche fondamentale dans les domaines de la biologie et de la chimie et aux nouveaux outils fournis par la chimie quantique, les mathématiques et l'informatique qui permettent la modélisation de ces futures molécules.

Actuellement, on assiste à une consolidation du marché au niveau des familles les plus récemment découvertes avec la recherche de nouvelles propriétés. Dans le même temps, de nouvelles cibles physiologiques de l'animal ou du végétal sont explorées dans le but de développer des produits à modes d'action originaux, des produits issus de la biotechnologie ou des médiateurs chimiques.