Protée anguillard - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Protée anguillard olm | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Amphibia | ||||||||

| Sous-classe | Lissamphibia | ||||||||

| Ordre | Caudata | ||||||||

| Famille | Proteidae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Proteus Laurenti, 1768 | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Proteus anguinus Laurenti, 1768 | |||||||||

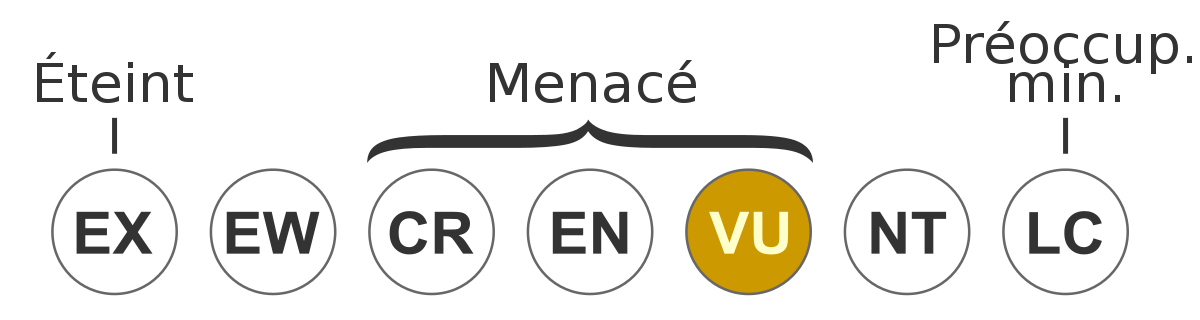

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le protée anguillard (Proteus anguinus), dit aussi olm, salamandre blanche ou salamandre des grottes, est un amphibien urodèle de la famille des protéidés. Découvert en 1689, il appartient au même ordre que les tritons et les salamandres. Il s'agit d'un animal cavernicole que l'on trouve principalement dans les grottes karstiques des Alpes dinariques. C'est le plus grand prédateur des fonds souterrains.

Le protée est la seule espèce du genre Proteus, la seule espèce européenne de la famille des protéidés et le seul chordé troglobie européen. On le surnomme parfois « poisson humain » (slovène : človeška ribica) à cause de sa peau ressemblant à celle de l’homme. Il est aussi parfois baptisé « salamandre blanche » ou « salamandre des grottes ».

Cet animal est intéressant pour son adaptation au milieu souterrain où la lumière est absente. Les yeux du protée ont une structure vestigiale, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur fonction initiale. L'animal, complètement aveugle, se débrouille donc grâce à ses autres sens très développés, odorat et toucher. Sa peau, en raison de l'obscurité, n'est pas pigmentée. Contrairement à d’autres amphibiens, il est exclusivement aquatique. Il se nourrit, dort et se reproduit sous l'eau. Il possède en outre des caractéristiques néoténiques : une fois adulte, il conserve certaines caractéristiques larvaires comme ses branchies externes.

Anatomie

Apparence externe

Le corps du protée mesure de 20 à 30 centimètres de long et parfois même jusqu'à 40 centimètres.

Le corps est cylindrique, d'épaisseur constante, et présente une segmentation visible sous forme d'une série de sillons réguliers situés en bordure de chaque myomère. La queue est relativement courte, aplatie latéralement et entourée d’une fine nageoire. Les membres sont petits et grêles avec un nombre réduit de doigts comparativement aux autres amphibiens. Les pattes avant ont ainsi trois doigts au lieu de quatre et les pattes arrière deux au lieu de cinq. Son corps est recouvert d’une fine couche de peau contenant une infime quantité du pigment biologique dénommé riboflavine lui donnant une couleur blanc-jaunâtre ou rose pâle. La ressemblance de sa peau avec celle de l’homme lui a ainsi valu le surnom de « Poisson humain » dans certaines cultures comme en Slovénie. Les organes internes sont visibles par transparence. La peau du protée possède toutefois la faculté de produire le pigment dénommé mélanine. Une fois exposé à la lumière, sa peau devient graduellement noire et, dans certains cas, ses larves deviennent également colorées. Sa tête en forme de poire se termine avec un court museau aplati. L’ouverture de sa gueule est faible, avec de petites dents formant un genre de passoire lui permettant de conserver les plus grandes particules à l’intérieur de la bouche.

Les narines sont petites et presque invisibles. Elles sont disposées latéralement près de l'extrémité du museau. Ses yeux, non développés, sont recouverts d'une couche de peau. Le protée respire grâce à des branchies externes qui forment deux aigrettes à l’arrière de sa tête. Celles-ci sont rouges à cause du sang enrichi en dioxygène, visible au travers de la peau non pigmentée. Le protée possède également des poumons rudimentaires mais leur rôle dans la respiration est seulement accessoire. Le mâle et la femelle se ressemblent fortement, le cloaque du mâle étant simplement plus épais que celui de la femelle.

Organes sensoriels

Pour s’adapter à l’obscurité des grottes, les animaux cavernicoles ont développé leurs sens (autres que la vue) pour s’orienter ou tout simplement pour se nourrir et survivre. Le système sensoriel du protée, bien plus développé que chez les autres amphibiens, lui permet donc de vivre dans un milieu obscur et aquatique. Ce système est composé d’un ensemble de récepteurs sensoriels.

Récepteurs photosensibles

Les yeux sont positionnés sous une couche de peau mais restent toutefois sensibles à la lumière. Ils ne sont visibles que chez les jeunes spécimens. Les larves ont des yeux normaux mais le développement s’arrête très vite avant de commencer à régresser. Après quatre mois, les yeux s’atrophient. La glande pinéale dispose de cellules photosensibles qui, bien qu’atrophiées, gardent une partie de leur faculté oculaire.

Des expériences comportementales ont révélé que même la peau de l’animal était sensible à la lumière. Cette faculté provient d'un pigment nommé mélanopsine, présent dans des cellules spécialisées nommées mélanophores. Des analyses cytochimiques semblent confirmer que ces pigments sont présents dans le tégument des protées.

Récepteurs chimiques

Le protée est capable de détecter de très faibles concentrations de composés organiques dans l’eau où il vit. Son odorat est ainsi bien plus développé que celui des autres amphibiens.

L’épithélium nasal, situé sur la paroi interne de la cavité nasale et de l’organe de Jacobson, est plus épais que chez n’importe quel autre amphibien. Les bourgeons gustatifs sont situés au niveau de l’épithélium buccal, la plupart sur la face supérieure de la langue et à l’entrée des cavités des branchies. Ceux dans la gueule sont utilisés pour goûter la nourriture alors que ceux proches des branchies servent à déterminer la composition chimique de l’eau.

Récepteurs mécaniques et électriques

Le très sensible épithélium de l’oreille interne est différencié chez le protée. Il lui permet en effet de percevoir les ondes sonores dans l’eau ainsi que les vibrations du sol. La disposition des cellules réceptrices permet même à l’animal de localiser l’origine de ces ondes.

On connait très peu de choses concernant l’ouïe du protée mais ses réactions aux sons occasionnellement observées laissent à penser qu'il « entend ». Des expérimentations comportementales indiquent que la meilleure sensibilité acoustique du protée se situe à des fréquences sonores comprises entre 10 et 15 000 Hz. La ligne latérale complète ce système auditif en enregistrant les ondes de basse fréquence produites par les déplacement d'eau à proximité de l'animal.

D'autres organes sensitifs ont été analysés au niveau de la tête du protée en utilisant le procédé de microscopie électronique. Ils ont été décrits comme des récepteurs de type ampullaire. Comme certains autres vertébrés inférieurs, le protée est capable de percevoir de faibles champs électriques. Des expériences comportementales laissent à penser que le protée peut se servir du champ magnétique terrestre pour s’orienter. Elles ont démontré que le protée réagissait à des champs magnétiques artificiels créés par les chercheurs.