Statoréacteur - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Types de statoréacteurs

Technique

Principe

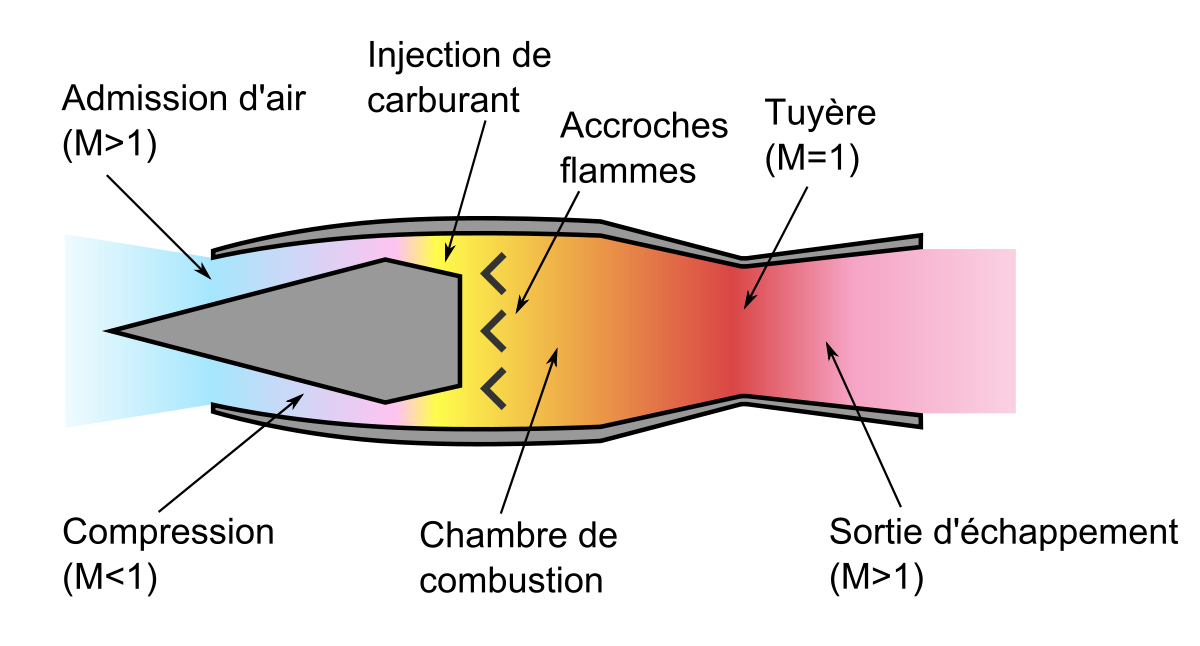

Le statoréacteur est constitué d'un tube ouvert aux deux extrémités, dans lequel on injecte un carburant qui se mélange à l'air. Il s'enflamme grâce à un système d'allumage puis la combustion est ensuite entretenue à l'aide de dispositifs appelés « accroches flammes ». Le résultat de cette combustion est la production de gaz chauds en grande quantité, qui s'accélèrent en se détendant dans la tuyère terminant le réacteur, provoquant une poussée significative.

Malgré l'apparente simplicité du concept, l'efficacité d'un tel moteur dépend grandement des formes intérieures du « tube ». La première partie, dite entrée d'air ou diffuseur, permet de comprimer l'air (Théorème de Bernoulli) en abaissant sa vitesse. Cette baisse de vitesse s'accompagne également d'un échauffement de l'air. L'air arrive donc dans la chambre de combustion avec une pression et une température élevées et une vitesse réduite. Cette zone est dotée en général de plusieurs couronnes d'injecteurs qui pulvérisent le carburant et entretiennent la flamme. La forme de cette chambre et la disposition des injecteurs doit assurer la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion et constitue la partie la plus complexe à mettre au point. Enfin, comme pour tout autre moteur à réaction, la forme de la tuyère génère la poussée par détente des gaz brûlés. L'énergie thermique est transformée en énergie cinétique.

Avantages et contraintes de fonctionnement

Le statoréacteur a l'avantage de ne comporter aucune pièce mécanique en mouvement. En effet, le taux de compression de l'air admis dans le moteur augmente proportionnellement avec sa vitesse. Lorsque le moteur atteint au minimum environ Mach 1, la compression est suffisante pour se passer de compresseur. Comme la turbine ne sert qu'à entraîner le compresseur, elle peut également être supprimée.

Entre Mach 3 et Mach 6 environ, le statoréacteur est le moteur le plus efficace, il peut atteindre un rendement thermopropulsif de l'ordre de 50 %. Les fusées intercontinentales à statoréacteur, propulsées au lancement par une fusée à liquide ou à poudre, peuvent atteindre une portée de 8 000 km à 15 000 m d'altitude. Elles sont de surcroît largement moins coûteuses en raison de leur simplicité. En dessous de Mach 3, le statoréacteur devient moins efficace que le turboréacteur.

Ce principe est par contre un inconvénient puisque le statoréacteur ne peut fonctionner en dessous de Mach 1, faute de compression suffisamment importante pour compenser les pertes par frottements et les irréversibilités du moteur. Il doit par conséquent être couplé à un autre système de propulsion pour atteindre sa vitesse minimale de fonctionnement, ce qui limite considérablement son champ d'application.

Superstatoréacteurs

Le terme « statoréacteur » désigne usuellement le statoréacteur classique, ou statoréacteur à combustion subsonique. Dans ce type de statoréacteur, la vitesse de l'air dans la chambre de combustion est largement subsonique, de l'ordre de Mach 0,5.

Mais au-delà d'une certaine vitesse extérieure, l'abaissement de vitesse nécessaire devient trop important et l'efficacité du moteur décroît. Cette limite se situe entre Mach 5 et 6. Le souci est lié au temps de combustion du mélange air/carburant. Si la vitesse d'admission de l'air est trop grande, le carburant n'a pas le temps de brûler avant que le mélange ne sorte du réacteur, entraîné par le vent relatif dû au déplacement du réacteur. Il n'y a pas d'augmentation de la température, et donc de la pression, en sortie du réacteur, donc pas de propulsion.

Pour résoudre ce problème, la combustion doit s'effectuer en régime supersonique. On parle alors de statoréacteur à combustion supersonique ou superstatoréacteur.