Tempête de 1913 sur les Grands Lacs - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Tempête de 1913 sur les Grands Lacs (Big Blow) | |

|---|---|

| |

| | |

| Type | Synoptique automnale vents/neige |

| Date de formation | 6 novembre 1913 |

| Date de dissipation | 11 novembre 1913 |

| Quantité maximale | plus de 40 cm par endroits |

| Vents max. | 160 km/h |

| Pression minimale | inférieure à 974 hPa |

| Dommages matériels | 100 million $US (2006) |

| Mortalité | 273 |

| Régions affectées | Grands Lacs d'Amérique du Nord |

| | |

| Quantité maximale de pluie/neige/verglas | |

La Tempête de 1913 sur les Grands Lacs, que l'on nomme aussi aux États-Unis et au Canada anglais, le Big Blow (Le grand souffle), le Freshwater Fury (la furie d'eau douce), ou le White Hurricane (l'ouragan blanc), fut une tempête extratropicale dont les vents atteignirent la violence d'un cyclone tropical et ravagèrent le bassin des Grands Lacs aux États-Unis et au Canada du 7 au 10 novembre 1913.

Ce fut la plus funeste et destructrice catastrophe naturelle à avoir frappé ces lacs. La tempête tua plus de 250 personnes, détruisit 19 navires et en brisa 19 autres. Seulement pour les navires, la perte financière approcha les 5 millions $US soit l'équivalent de 100 millions $US d'aujourd'hui. L'énorme perte de cargaisons de charbon, minerai de fer et céréales, causa une augmentation momentanée de leurs prix en Amérique du Nord.

La convergence de deux systèmes frontaux, alimentés par les eaux relativement chaudes des lacs, est à l'origine de la tempête. Il s'agit d'un processus saisonnier que l'on appelle là-bas le November gale (les grands vents de novembre ou tempêtes de novembre). La tempête produisit des vents de 145 km/h, des vagues de 11 mètres et de violentes bourrasques de neige (ou blizzard selon le sens américain).

Scénario météorologique

Pendant l'automne, l'air froid et sec du nord du Canada descend au sud et rencontre l'air chaud et humide provenant du Golfe du Mexique, formant de larges systèmes dépressionnaires sur le centre du continent. Plusieurs de ces systèmes passent sur les Grands Lacs où ils se font réchauffer par les eaux encore près de leur maximum estival de température. Cet échange de chaleur ralentit l'entrée de l'air arctique dans la région, ce qui permet aux lacs de rester relativement chauds durant plus longtemps.

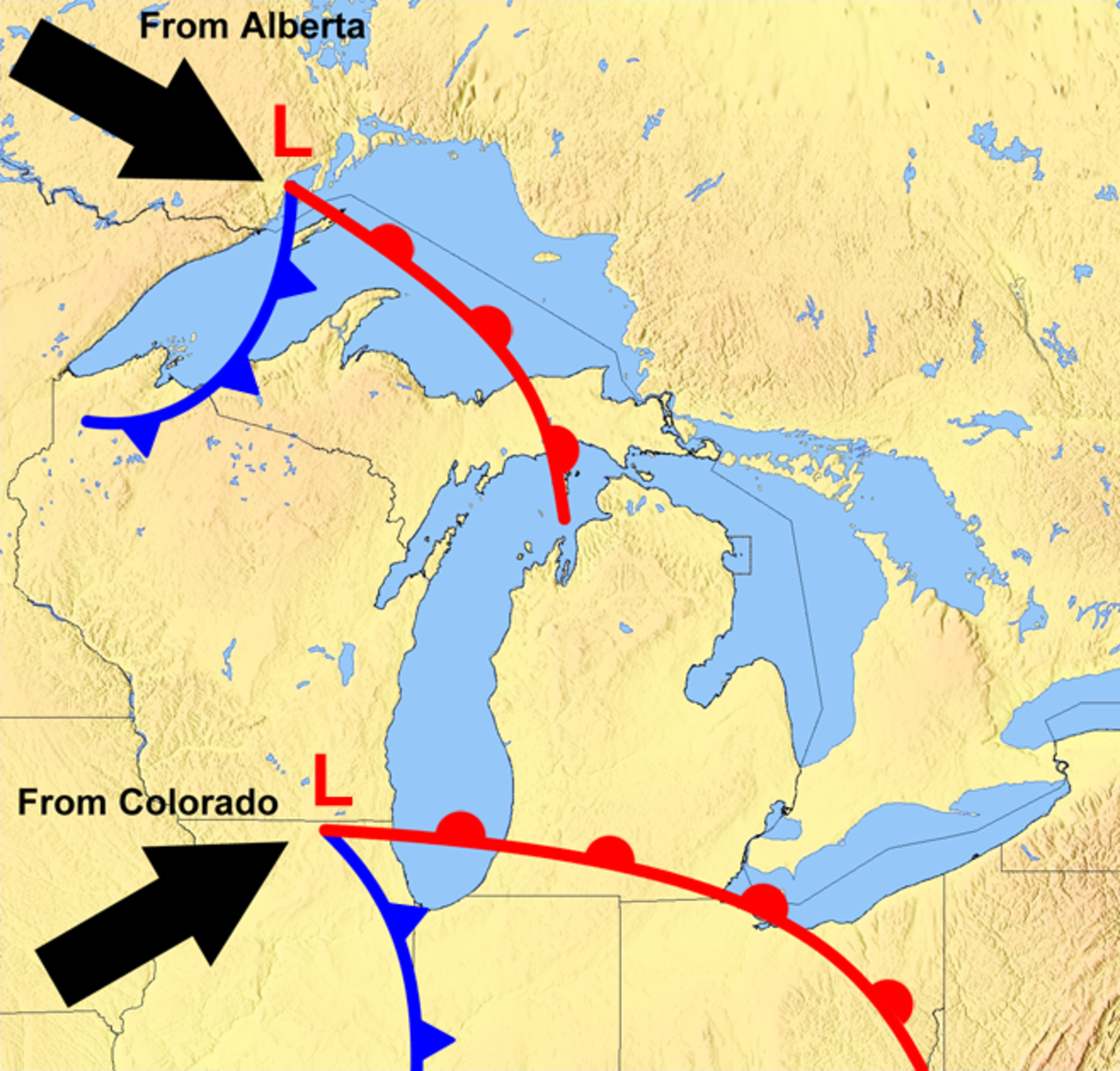

En novembre, la circulation atmosphérique provient souvent de deux régions distinctes et converge sur les Grands Lacs. La circulation la plus au nord amène des dépressions, de type Clipper albertain, vers le sud-est depuis l'Alberta et l'autre vers le nord-est depuis le centre des Montagnes Rocheuses. Cette convergence donne les Grands vents de novembre (November gales) ou les Sorcières de novembre (November witch). Lorsqu'un tel système cyclonique se trouve sur les Grands Lacs, sa puissance est intensifiée par le courant-jet en altitude et les eaux chaudes en surface. Cela permet à la tempête de maintenir des vents pouvant aller jusqu'à 160 km/h, produisant des vagues de 15 m et des précipitations importantes sous forme de neige ou de pluie. Alimentées par les eaux chaudes des lacs, ces puissantes tempêtes peuvent rester sur les Grands-Lacs pendant des jours. Les vents intenses labourent alors la région, érodent sérieusement les rives et inondent les côtes.

Les Grands vents de novembre sont un fléau constant des Grands Lacs, il y eut plus de 25 tempêtes meurtrières sur cette région depuis 1847. C'est lors d'une telle tempête en 1975, que le minéralier géant SS Edmund Fitzgerald coula sans avoir pu même envoyer un SOS.