Théodore Nicolas Gobley - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Autres travaux

En 1843, Théodore Gobley met au point une méthode pour établir la pureté des lipides en mesurant leur densité et il décrit le principe du premier instrument destiné à ces mesures, qu’il baptise "élaïomètre" (J Pharm Chim 1843, 4, 285).

En parallèle, il travaille avec Jean-Louis-Marie Poiseuille sur l'étude de l'urée dans le sang et l'urine.

Il s’intéresse aux principes toxiques des champignons (« recherches chimiques sur les champignons vénéneux », 1856), aux sources chimiques des prétendues vertus médicinales des limaçons de vigne, à celles de la racine de kawa (un puissant psycho-actif avec des effets de type neuro-sédatif, myorelaxant, antispasmodique, anti-inflammatoire), à la composition des étains et à leur toxicité par le plomb, à la toxicité de l’ergot de seigle…

Autre contribution majeure, il isole les premiers cristaux de vanilline naturelle en 1858. Cette première ouvrit la voie quelques années plus tard à l’obtention de la vanille artificielle à partir de glycosides extraits de la résine de pins (1874) et conduisit à l’extraordinaire extension de l’usage de cet arôme (et accessoirement à l’écroulement de l’industrie de la vanille naturelle).

Travaux fondateurs sur l’identification et l’analyse chimique de la lécithine

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, plusieurs chimistes avaient obtenu par dissolution alcoolique chaude de matière cérébrale une substance diversement appelée matière blanche, cérébrote, acide cérébrique.

S’appuyant sur des modèles biologiques successifs : jaune d’œuf (1846-1847), œufs de poisson (1850), laitance de poisson (1850), matière cérébrale de vertébrés supérieurs tels le poulet, humeurs grasses de l’homme, sang (1852)et bile (1856), Thédore Gobley va progressivement , dans une série de travaux poursuivis sur une trentaine d’années, expliciter la composition de différentes matières grasses biologiques, démontrer les grandes similitudes de leurs propriétés, identifier les différents composants intervenant dans leur structure, mettre en lumière les identités essentielles d’un organisme à l’autre, et éclairer les différences qui les distinguent, (1874).

Les travaux initiaux sur le jaune d'oeuf

Dans une première étape en 1846 (« Recherches chimiques sur le jaune d’œuf »), il précise la constitution d’ensemble du jaune d’œuf, avec les éléments complètement nouveaux suivants :

- la présence d’acide margarique, confirmant au passage les résultats de Mr Varentrapp sur la composition analytique de cet acide et infirmant ceux de Mr Chevreul,

- la présence d’acide oléïque, confirmant au passage les résultats de Mr Chevreul sur la composition analytique de cet acide

- la présence d’un acide phosphoré, qu’une minutieuse analyse le conduit à identifier comme l’acide phosphoglycérique

Si la présence des deux premiers est somme toute normale, vu leur prévalence déjà constatée dans de nombreux organes ou liquides corporels (sang, bile, cerveau…), la dernière n’a pas d’équivalent dans les tissus biologiques, ce dernier acide n'était connu jusqu’alors que comme produit de synthèse chimique.

Il précise en outre la constitution de la composante huileuse du jaune d'oeuf, formée d’oléïne, de margarine, et d’une cholestérine (cholestérol) mentionnée précédemment par Lecanu, et qu’il trouve en tous points identique à celle isolée des cailloux biliaires par Michel Eugène Chevreul.

Très vite, dans une deuxième étape dès 1847 (« Recherches chimiques sur le jaune d’œuf Deuxième mémoire »), il introduit une distinction entre deux composantes qu’il retrouvera de manière constante dans tous ses objets d’étude :

- l’une, non phosphorée, qu’il rapproche d’emblée de la "matière blanche" de Louis-Nicolas Vauquelin, la "cérébrote" de J.P.Couërbe, et l'"acide cérébrique" de Edmond Frémy, pour laquelle il utilise dès l’abord la dénomination de « matière cérébrique » (« Recherches chimiques sur le jaune d’œuf 2ème mémoire ») , puis celle de « cérébrine » (« Recherches chimiques sur les œufs de carpe ») ; ce terme de "cérébrine" avait été posé par le chimiste allemand Müller;

- l’autre, phosphorée, qu’il appelle d’abord prosaïquement « matière phosphorée » (« Recherches chimiques sur le jaune d’œuf 2ème mémoire ») et qui est le précurseur des composantes d’acide margarique, acide oléïque, acide phosphoglycérique obtenues à l’analyse, et dont il établit qu’elles ne préexistent pas à l’état libre dans le jaune d’oeuf; très vite il comprend qu’il s’agit d’une substance complexe non caractérisée, sur laquelle il fera porter l’essentiel de ses travaux ; dès 1850, il lui attribue le nom de « lécithine » (« Recherches chimiques sur les œufs de carpe ») que lui conservera l’histoire des sciences, nom qu’il forge à partir du grec “lekithos”, jaune d’oeuf (J Pharm Chim, Paris, 1850, 17, 401)

« Mais si les acides oléïque, margarique et phosphoglycérique ne préexistent pas dans la matière visqueuse, quelle est donc la nature de ce corps, qui est sans contredit l’un des plus curieux de l’organisation animale ? » , écrit t’il en 1847.

L'identification et la détermination de la composition de la lécithine, le premier des phospholipides

Dès cette année 1847, Théodore Gobley prend conscience des similitudes essentielles de constituants chimiques entre les tissus cérébraux et le jaune d'œuf, et il identifie dans les matières grasses du cerveau animal comme humain une fraction contenant elle aussi du phosphore, dans laquelle il met en évidence par hydrolyse la présence des mêmes constituants qu’il avait isolé dans le jaune d’œuf : acides oléïques, acide margarique et acide phosphoglycérique (J Pharm Chim 1847, 12, 5).

Dans ce même travail (J Pharm Chim 1847, 12, 5), il indique ""J'ai répété toutes ces expériences avec la matière visqueuse phosphorée de la cervelle du poulet, du mouton et de l'homme, et je suis arrivé aux mêmes résultats. Il existe donc dans le cerveau, comme dans le jaune d'oeuf, une substance phosphorée qui, dans les conditions où je l'ai placée, m'a toujours donné, pour produits de décomposition, de l'acide oléique, de l'acide margarique et de l'acide phosphoglycérique"

Ces résultats l’amènent dès alors à réfuter les propositions soutenues par Edmond Frémy, le spécialiste de l’époque sur la constitution chimique du cerveau, quant aux propriétés d’une composante phosphorée qu’il avait identifiée dans ces tissus, dont la décomposition produirait des corps gras neutres (oléïne) et de l’acide phosphorique.

Au cours des deux années qui suivent 1848 et 1849, Théodore Gobley étend le champ de son étude parallèlement au jaune d’œuf, aux œufs de carpe, et au cerveau. Il isole, sans pouvoir totalement le purifier, un lipide phosphoré, qu’il appelle “Lécithine”, du grec “lekithos” (jaune d’œuf) (J Pharm Chim, Paris, 1850, 17, 401) à partir du jaune d’œuf de poule, il démontre sa présence à l’identique dans les œufs de carpe, et il établit que l’acide glycérophosphorique peut être obtenu à partir de la lécithine. Simultanément il confirme que la cérébrine de ses travaux de 1847 est identique à l’acide cérébrique de Edmond Frémy et M.R.D.Thompson.

Ces travaux font de lui le découvreur de la classe des phospholipides et un précurseur fondateur dans la compréhension de l'analyse chimique, de la structure et du fonctionnement du cerveau.

Ces travaux décisifs conduisent Théodore Gobley à proposer pour la matière grasse du cerveau une constitution en trois composantes essentielles, la cholestérine (environ 1/10ème de la masse), la lécithine (5,5%), et une autre composante (environ 3%), qui se présente sous forme d'une substance grasse azotée, présente dans ces tissus comme dans le jaune d'oeuf, mais à un taux très supérieur dans la matière visqueuse du tissu cérébral, la "cérébrine" ou encore "acide cérébrique".

Dès l'emblée, en choisissant un vocabulaire nouveau, Théodore Gobley oppose cette double constitution des tissus en "lécithine", phosphorée, et "cérébrine", qui ne l'est pas ("Recherches chimiques sur les oeufs de carpe . Journal de Pharmacie et de Chimie 1850, t17, 401, et t18, 107), au modèle soutenu par Edmond Frémy,d'"acide phospho-oléïque" et d'"acide cérébrique", dont il réfutera définitivement les hypothèses en démontrant que la décomposition de la lécithine, quelle que soit son origine (jaune d'oeuf, oeufs de carpe, cerveau) conduit toujours à une mélange d'acide margarique,d'acide oléïque , et d'acide phospho-glycérique, alors que celle de l'acide phospho-oléïque conduit à une matière grasse neutre, l'oléïne, et à de l'acide phosphorique .

En 1852, il établit la présence de la lécithine dans le sang (« Recherches chimiques sur les matières grasses du sang veineux de l’homme »), et en 1856, dans la bile (« Recherches sur la nature chimique et les propriétés des matières grasses contenues dans la bile »).

Dans les années qui suivirent, divers travaux conduisirent à l'identification d'un nouveau composant des substances grasses biologiques, la choline, tout d'abord dans la bile par le chimiste allemand A.Strecker (Ann Chem Pharm 1868, 148, 77) puis dans le cerveau grâce aux travaux de Oscar Liebreich à Berlin (qui la dénommera dans un premier temps "névrine") et de Dibkowsky, Baeyer et Wurtz.

Théodore Gobley couronne cette longue série de travaux par une proposition de structure complète pour la lécithine, qu’il décompose en acide oléïque, acide margarique, acide phosphoglycérique et choline (Gobley J Pharm Chim 1874, 19, 346).

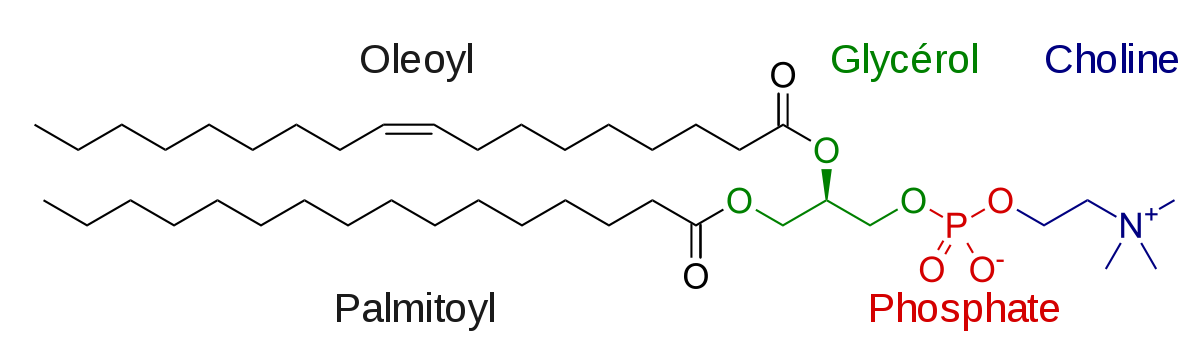

Les travaux ultérieurs ont étendu la lécithine du jaune d'oeuf en une vaste famille de lécithines ou phosphatidylcholines, répondant à cette structure générale, associant à une tête de choline et un acide phospho-glycérique, des queues d'acides gras variés.

De façon générale, une lécithine s'obtient en utilisant un acide gras insaturé , dans l'exemple ci-contre l'acide palmitique ou acide hexadécanoïque H3C-(CH2)14-COOH (l'acide margarique identifié par Gobley dans le jaune d'oeuf et d'autres substances biologiques comme la bile ou la matière cérébrale, ou acide heptadécanoïque H3C-(CH2)15-COOH, appartient à cette classe) et un acide gras insaturé, ici l'acide oléïque ou acide 9Z-octadécènoïque, comme dans le cas original de la lécithine de jaune d'oeuf étudiée par Gobley).