Théorie du chaos - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le déterminisme, de Laplace à Poincaré

La stabilité du système solaire

Le point de départ de la théorie du chaos est le problème à « 3 corps » qui consiste à étudier le mouvement de trois corps en interaction gravitationnelle, comme par exemple le système : { Soleil - Terre - Lune }, supposé isolé du reste de l'univers. Le but de cette recherche est de déterminer si le système solaire est « stable » sur le long terme, ou bien si l'un des corps risque un jour de percuter un autre corps, ou encore être éjecté du système solaire vers l'infini.

Le problème à 3 corps est aussi vieux que la mécanique newtonienne ; en effet, dès la naissance de cette théorie, son fondateur s'est intéressé au problème à trois corps dans le but de prédire le mouvement de la Lune. Tous les astronomes à sa suite ont abordé ce problème, dont Laplace, qui crut avoir prouvé la stabilité du système solaire en utilisant la théorie des perturbations au premier ordre. Malheureusement, le développement perturbatif au premier ordre est insuffisant pour conclure définitivement. Un siècle après Laplace, Henri Poincaré s'est donc emparé du problème. On examine ci-dessous l'évolution des idées qui distingue la pensée de Laplace de celle de Poincaré.

Notion de système dynamique différentiel conservatif

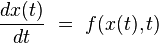

Pour un système possédant n degrés de libertés, l'espace des phases Γ du système possède 2n dimensions, de telle sorte que l'état complet

|

|

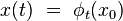

où la fonction f définit le système dynamique étudié (c'est en général également un vecteur à n dimensions, c’est-à-dire un ensemble de n fonctions scalaires). Ce système physique, supposé conservatif, est déterministe si et seulement si la dynamique du système associe à chaque condition initiale x0 un et un seul état final x(t). Il faut pour cela qu'il existe une application bijective

|

|

Lorsque le temps t varie, cette bijection engendre un flot sur Γ, c’est-à-dire un groupe continu à un paramètre φt. Cette modélisation mathématique correspond par exemple au flot hamiltonien de la mécanique classique, ainsi qu'au flot géodésique.

Laplace, ou le déterminisme triomphant

Fort des succès obtenus en mécanique céleste, Laplace écrit en 1814 dans l'introduction de son Essai philosophique sur les probabilités :

« Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ses données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux.

L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'Astronomie, une faible esquisse de cette intelligence. Ses découvertes en Mécanique et en Géométrie, jointes à celle de la pesanteur universelle, l'ont mis à portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques les états passés et futurs du système du monde. En appliquant la même méthode à quelques autres objets de ses connaissances, il est parvenu à ramener à des lois générales les phénomènes observés, et à prévoir ceux que des circonstances données doivent faire éclore. Tous ces efforts dans la recherche de la vérité tendent à le rapprocher sans cesse de l'intelligence que nous venons de concevoir, mais dont il restera toujours infiniment éloigné. Cette tendance propre à l'espèce humaine est ce qui la rend supérieure aux animaux, et ses progrès en ce genre distinguent les nations et les siècles et font leur véritable gloire. »

Ce texte aujourd'hui célèbre est en réalité largement prophétique, au sens où Laplace ne possède pas le théorème général d'existence et d'unicité de la solution d'une équation différentielle, qui sera démontré ultérieurement, et fait l'objet du paragraphe suivant.

Le théorème de Cauchy-Lipschitz

C'est le mathématicien Cauchy qui énonce en 1820 le théorème général d'existence et d'unicité de la solution d'une équation différentielle. Lipschitz lui donnera sa forme définitive en 1868.

Poincaré et imprédictibilité

Environ un siècle après Laplace, Poincaré écrit dans l'introduction de son Calcul des Probabilités un texte dont la tonalité est fort différente de celui de son illustre prédécesseur. C'est entre 1880 et 1910, que Poincaré, qui cherche à prouver la stabilité du système solaire, découvre un nouveau continent issu des équations de Newton et jusqu'alors inexploré.

« Comment oser parler des lois du hasard ? Le hasard n'est-il pas l'antithèse de toute loi ? Ainsi s'exprime Rerirand, au début de son Calcul des probabilités. La probabilité est opposée à la certitude ; c'est donc ce qu'on ignore et, par conséquent semble-t-il, ce qu'on ne saurait calculer. Il y a là une contradiction au moins apparente et sur laquelle on a déjà beaucoup écrit.

Et d'abord qu'est-ce que le hasard ? Les anciens distinguaient les phénomènes qui semblaient obéir à des lois harmonieuses, établies une fois pour toutes, et ceux qu'ils attribuaient au hasard ; c'étaient ceux qu'on ne pouvait prévoir parce qu'ils étaient rebelles à toute loi. Dans chaque domaine, les lois précises ne décidaient pas de tout, elles traçaient seulement les limites entre lesquelles il était permis au hasard de se mouvoir. […]

Pour trouver une meilleure définition du hasard, il nous faut examiner quelques-uns des faits qu'on s'accorde à regarder comme fortuits, et auxquels le calcul des probabilités paraît s'appliquer ; nous rechercherons ensuite quels sont leurs caractères communs. Le premier exemple que nous allons choisir est celui de l'équilibre instable ; si un cône repose sur sa pointe, nous savons bien qu'il va tomber, mais nous ne savons pas de quel côté ; il nous semble que le hasard seul va en décider. Si le cône était parfaitement symétrique, si son axe était parfaitement vertical, s'il n'était soumis à aucune autre force que la pesanteur, il ne tomberait pas du tout. Mais le moindre défaut de symétrie va le faire pencher légèrement d'un côté ou de l'autre, et dès qu'il penchera, si peu que ce soit, il tombera tout à fait de ce côté. Si même la symétrie est parfaite, une trépidation très légère, un souffle d'air pourra le faire incliner de quelques secondes d'arc ; ce sera assez pour déterminer sa chute et même le sens de sa chute qui sera celui de l'inclinaison initiale. »

« Une cause très petite, qui nous échappe, détermine un effet considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir, et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. Si nous connaissions exactement les lois de la nature et la situation de l'univers à l'instant initial, nous pourrions prédire exactement la situation de ce même univers à un instant ultérieur. Mais, lors même que les lois naturelles n'auraient plus de secret pour nous, nous ne pourrions connaître la situation qu'approximativement. Si cela nous permet de prévoir la situation ultérieure avec la même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut, nous disons que le phénomène a été prévu, qu'il est régi par des lois ; mais il n'en est pas toujours ainsi, il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux ; une petite erreur sur les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortuit. »

Sensibilité aux conditions initiales

Dans le paragraphe précédent, Poincaré met en exergue le phénomène connu aujourd'hui sous la dénomination de sensibilité aux conditions initiales : pour un système chaotique, une très petite erreur sur la connaissance de l'état initial x0 dans l'espace des phases va se trouver (presque toujours) rapidement amplifiée.

Quantitativement, la croissance de l'erreur est localement exponentielle pour les systèmes fortement chaotiques, baptisés selon la théorie ergodique K-systèmes (le K est pour Kolmogorov), ainsi que pour les systèmes très fortement chaotiques, dits B-systèmes (le B est pour Bernoulli). Cette amplification des erreurs rend rapidement totalement inopérant le pouvoir prédictif qui découle de l'unicité de la solution, assurée par Cauchy-Lipschitz.

Typiquement, pour un système chaotique, les erreurs croissent localement selon une loi du type :

où τ est un temps caractéristique du système chaotique, appelé parfois « horizon de Lyapounov ». Le caractère prédictible de l'évolution du système ne subsiste que pour les instants