Vaccin Bilié de Calmette et Guérin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Modalités d'administration

En 1921 Benjamin Weill-Hallé procéda à la vaccination par voie orale . Ce mode d'administration aura les faveurs des médecins français jusqu'après l'instauration de l'obligation vaccinale en 1950 alors que les pays scandinaves préconisent dès avant la Seconde Guerre mondiale l'administration par voie sous-cutanée, voire intradermique[10]. En France , la vaccination se pratique actuellement plutôt par scarification ( chez les nourrissons) ou par voie intradermique .

Sous sa forme fraîche, le vaccin est très fragile car sensible à la lumière et à la chaleur. Conditionné sous forme desséchée ,il se conserve plusieurs mois à +4° mais doit être utilisé dans les 24 heures de sa mise en suspension.

L’article 9 du décret du 9 juillet 1951 prévoyait :« Les sujets soumis à la vaccination obligatoire et qui vivent dans un milieu comportant un risque de contamination, devront, avant la vaccination, être mis à l’abri de la contamination pendant une durée de 2 mois. » Inapplicable en pratique, cette disposition fut ensuite abrogée.

Mode d'action

Le BCG est un germe injecté vivant. Son efficacité est basée sur le principe de l'immunité de surinfection, c'est-à-dire qu'il n'a d'efficacité que tant qu'il reste vivant dans l'organisme (généralement tapi dans un ganglion). Il s'agit d'une immunité à médiation cellulaire. Cela explique que le vaccin peut « ne pas prendre ». Dans ce cas, les tests restent négatifs, et une nouvelle vaccination s'impose. Cela explique aussi que les tests peuvent se négativer (disparition du BCG vivant dans l'organisme). Il faut alors revacciner.

Par ailleurs, la souche bactérienne est ancienne (créée en 1921). Elle est conservée et reproduite dans différents pays et s'est modifiée progressivement par mutation. Il semble que les souches les plus proches du bacille originel ont une efficacité vaccinale supérieure à celles qui s'en sont écartées génétiquement.

Contre-indications

Du fait qu'il s'agit d'un germe vivant, le vaccin est contre-indiqué chez les personnes immuno-déprimées, y compris les personnes porteuses du VIH ou celles traitées par corticoïdes ou autres immuno-dépresseurs, ainsi qu'aux personnes porteuses d'affections malignes.

Le vaccin est déconseillé chez la femme enceinte, sauf risque particulièrement important de tuberculose.

Le site d'injection ne doit pas être porteur d'eczéma.

Enfin, le vaccin est illogique chez les personnes traitées par médicaments antituberculeux.

Les recommandations vaccinales

Selon l'avis du CSHPF du 9 mars 2007 les enfants à risque élevé de tuberculose, et relevant donc d'une recommandation forte de vaccination, sont les suivants :

- enfants nés dans un pays de forte endémie tuberculeuse

- enfants dont au moins l'un des parents est originaire d'un de ces pays

- enfants devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays

- enfants ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux et ascendants directs)

- enfants dans toute situation jugée par le médecin à risque d'exposition au bacille tuberculeux, notamment enfants vivants dans des conditions de logement défavorables ou socio-économiques défavorables ou précaires ou en contact régulier avec des adultes originaires d'un pays de forte endémie

- enfants résidant en Ile-de-France ou en Guyane

Le CSHPF recommande également la vaccination de tout enfant dont les parents sont demandeurs, sauf contre-indication.

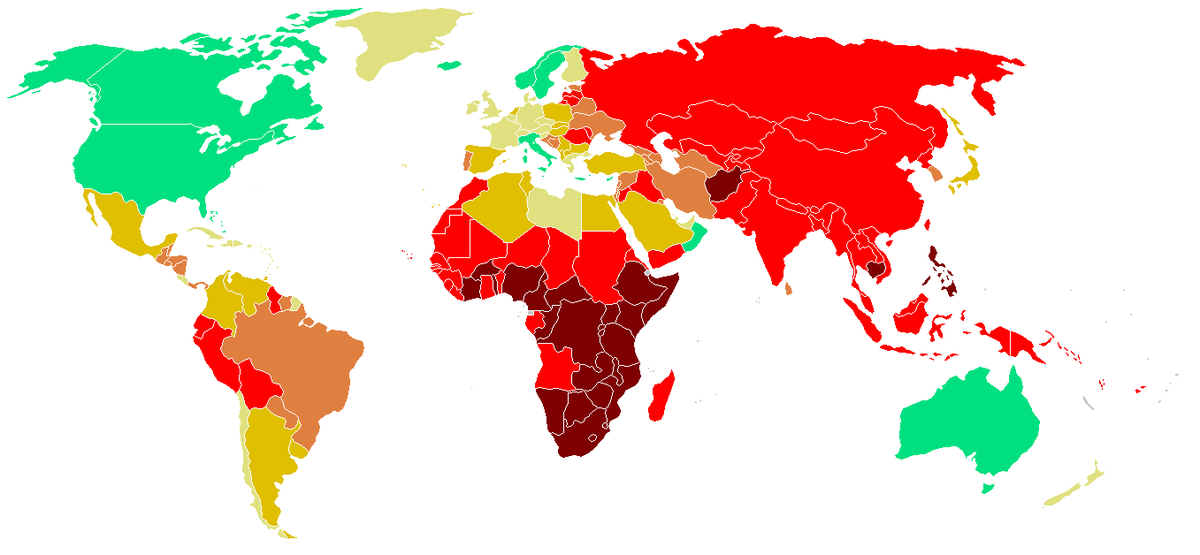

- Légende :

- /100 000

-

- ♦ Plus de 300 cas

- ♦ 100 à 300 cas

- ♦ 50 à 99 cas

- ♦ 25 à 49 cas

- ♦ 10 à 24 cas

- ♦ 0 à 9 cas

Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse sont, d'après l'OMS :

- l'Afrique, surtout l'Égypte et la Tunisie ou le nombre de cas est plus élevé que dans les autres pays d'Afrique à cause du climat et de l'humidité essentiel au développement du germe pathogène.

- l'Asie, y compris les pays du Proche et du Moyen-Orient,

- les pays d'Amérique Centrale et du Sud,

- les pays d'Europe Centrale et de l'Est, y compris les pays de l'ex URSS,

- dans l'Union européenne : la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie.