Aniline - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Toxicité et sécurité

L'aniline, très toxique, doit être manipulée avec précaution. La classification CEE (étiquetage réglementaire des substances et préparations dangereuses) l'a classée comme «très toxique pour les organismes aquatiques, et dangereuse pour l'environnement».

Une exposition à des concentrations élevées peut être mortelle. Elle peut être absorbée par inhalation, ingestion et contact avec la peau, y compris sous forme vapeur. Chauffée à plus de 190 °C, elle se décompose en produisant des fumées toxiques (contenant notamment de l'ammoniaque).

Certains organismes classent l'aniline dans la liste des substances cancérigènes. Cependant, l'Agence internationale de recherche sur le cancer la classe sur la liste 3 ("classification impossible quant au pouvoir cancérogène pour les humains"), les données disponibles étant contradictoires et trop peu nombreuses.

La Dose létale 50 a été évaluée à 250 mg·kg-1 par voie orale chez le rat.

La valeur limite d'exposition professionnelle est fixée en France à 2 ppm, soit 10 mg·m-3.

Controverse

Des études épidémiologiques ont lié des mélanges d'huile contenant de l'huile de colza dénaturée et de l'aniline avec l'épidémie de « syndrome de l'huile toxique » qui a touché l'Espagne en 1981 et fait environ 20 000 malades graves, entraînant 12 000 hospitalisations et plus de 350 décès. L'étiologie de ce syndrome demeure inconnue.

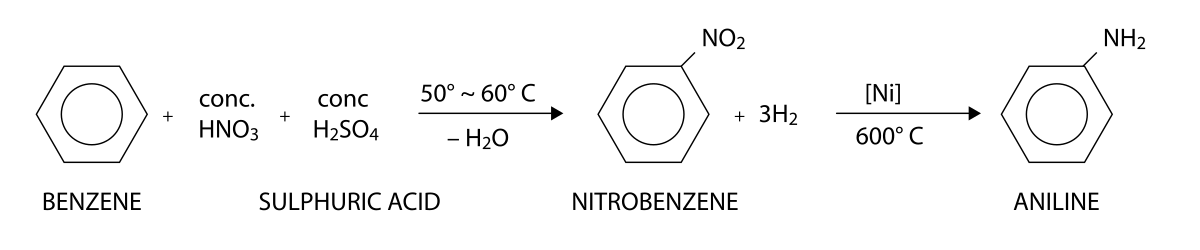

Fabrication

L'aniline peut être fabriquée à partir du benzène en deux étapes. Au cours de la première étape, le benzène subit une nitration (substitution électrophile aromatique utilisant de l'acide nitrique) pour former du nitrobenzène. Au cours de la seconde étape, le nitrobenzène est réduit pour former l'aniline. Un grande variété de réactifs réducteurs peuvent être employés au cours de cette seconde étape, dont notamment du dihydrogène (en présence d'un catalyseur), du sulfure d'hydrogène, ou des métaux comme le fer, le zinc ou l'étain.