Araneae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Anatomie

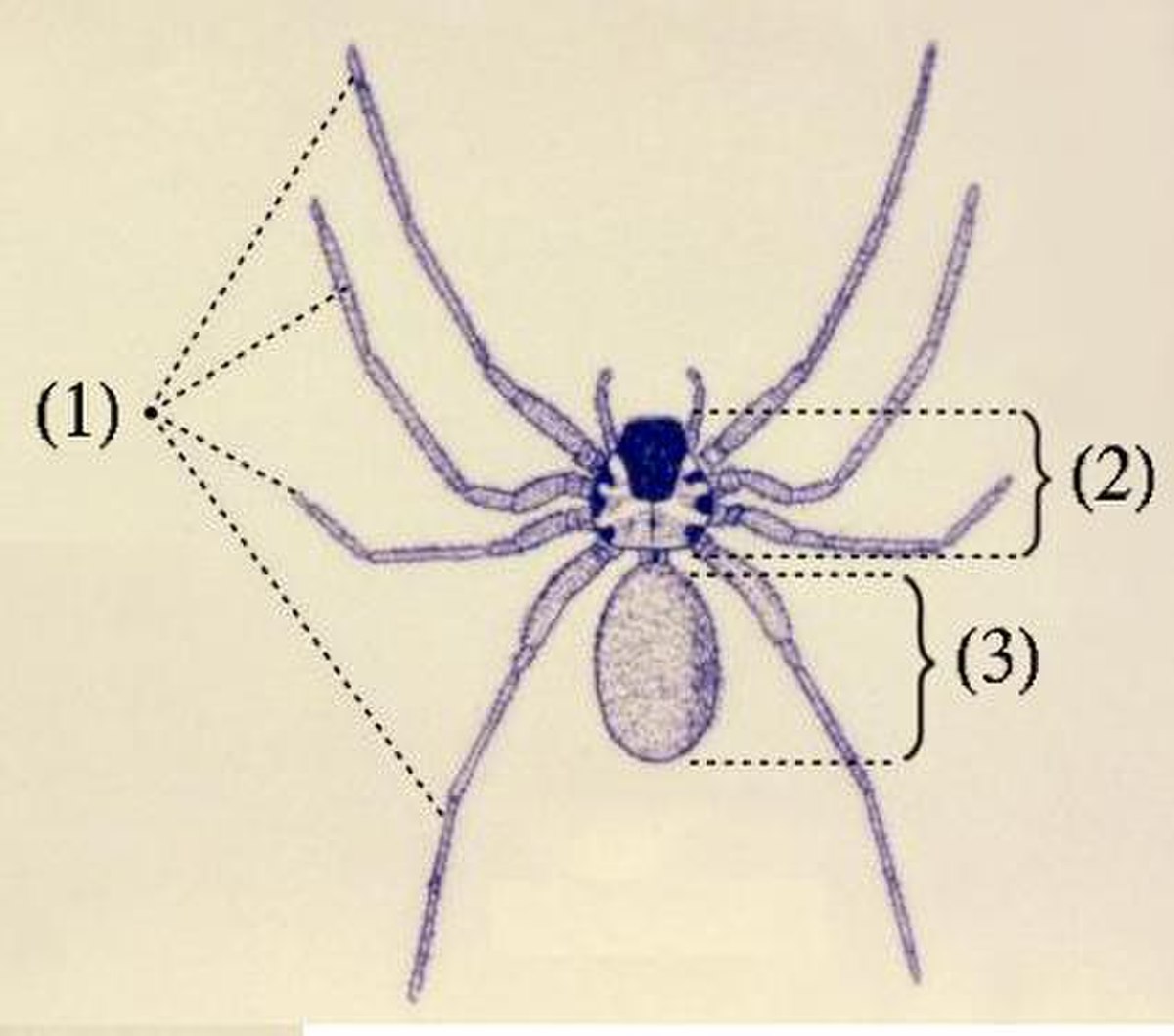

Morphologie

À la différence des insectes, les araignées sont formées de deux parties : le céphalothorax ou prosome (la fusion entre la tête et le thorax) et l'abdomen ou opisthosome. L'abdomen porte les filières ou organes qui produisent la soie, et, sauf chez quelques taxons primitifs, n'a pas retenu les segmentations externes. À l'extrémité du céphalothorax sont les pédipalpes, organes sensoriels pour l'examen des proies et leur manipulation. Chez les adultes mâles, l'extrémité du pédipalpe porte aussi le bulbe copulateur.

Les deux parties sont reliées par un fin pédoncule, qui est le dernier somite (segment) du céphalothorax. Ce somite a été perdu chez les autres arachnides, n'étant présent, par exemple, qu'à l'état embryonnaire chez les scorpions.

Le prosome porte sur sa face ventrale quatre paires de pattes articulées disposées autour du sternum. Chaque patte se compose de 7 articles : de la base vers l'apex respectivement, on observe une hanche (coxa), un court trochanter, un long fémur, une plus courte patelle, un long tibia, un métatarse et un tarse. Ce dernier se termine en 2 ou 3 griffes, lesquelles interviennent dans la manipulation de la soie et dans le déplacement sur la toile. Sont associées aux pattes diverses structures liées au mode de vie particulier de chaque taxon, que ce soient des peignes pour "carder" la soie, des épines, crins, poils qui servent d'organes sensoriels, des structures de stridulation.

La vision

Les yeux simples, placés à l'avant du prosomesont au nombre de 8, selon les espèces (certaines n'ont pas d'yeux)[réf. souhaitée]. La disposition oculaire, souvent un trait distinctif, est propre au taxon. Parfois une paire d'yeux est plus développée que les autres, qui alors ne détectent que des vibrations autour de l'araignée. La vision est généralement mauvaise, bien que certaines espèces activement chasseresses aient développé une très bonne vision.

Appareils respiratoire et circulatoire

Les araignées ont un système circulatoire ouvert. Leur corps est rempli d'hémolymphe, qui est pompée par le cœur aux organes. Les araignées respirent soit par des poumons en feuillets, soit par un système trachéen, soit, chez quelques petites espèces, directement à travers la peau.

Appareil stridulatoire et émetteurs ou détecteurs de sons

Beaucoup d'araignées produisent des sons qui semblent avoir des fonctions diverses (pour la reconnaissance intraspécifique, la reproduction, effrayer un éventuel prédateur, etc., le plus souvent des vibrations inaudibles pour l'homme. Un nettement audible a été signalé en 1876 par Wood-Mason chez Chilobrachys stridulans (une grande Mygale vivant en Inde et Birmanie).

Les sons sont émis par :

- vibration d’organes ou appendices ; Rovner a le premier en 1980 montré la capacité d'une grosse Araignée tropicale Heteropoda venatoria (Eusparassidae) à faire vibrer ses pattes. Des Ctenidae dont le genre Phoneutria pourraient faire de même).

- percussion d'un substrat ; («tambourinage») par les pattes ou palpes ou l'abdomen. Ce phénomène a d'abord été démontré par Lahee en 1904 chez des Alopecosa (en Amérique du nord) puis souvent chez d’autres Lycosidae, les Clubionidae, les Anyphaenidae, les Ctenidae, les Salticidae et les Thomisidae et(revue in Uetz & Stratton,1982).

- stridulation ; le son est alors émis par frottement de deux parties rigides du corps entre elles. Il est perceptible chez beaucoup d'espèces jusqu'à 20 cm de l'araignée, dans quelques cas jusqu'à 1 m (chez de petits Theridiidae dont Steatoda bipunctata (Meyer,1928), et plus rarement jusqu’à 2 voire 3 mètres, par exemple chez la Mygale Theraphosa leblondi.

Le son est perçu par les autres araignées via des organes sensoriels situés sur les pattes (les trichobothries et les sensilles à fentes («slit sensilla» pour les anglophones).

Cycle de vie et reproduction

- Les araignées saisonnières vivent de 6 à 8 mois et meurent après avoir pondu leurs œufs.

- Les araignées annuelles vivent de 1 à 2 ans et meurent après l'éclosion des jeunes.

- Les araignées pérennes vivent plusieurs années (mygales, filistates)

Comme chez tous les arthropodes, la croissance se fait par mues successives de l'exosquelette. Selon les espèces, il y a de 8 à 13 mues pour atteindre l'état adulte. Les mygales continuent de muer à peu près une fois par an après avoir atteint l'âge adulte.

Le dimorphisme sexuel des araignées est généralement faible, les femelles se distinguant par une taille supérieure et un abdomen plus gros. Les mâles adultes se reconnaissent, en plus de leur petite taille, à leurs pédipalpes qui portent à leur extrémité un organe de stockage de sperme appelé bulbe copulatoire. La différence de taille est parfois spectaculaire, comme chez les néphiles où il est difficile de croire qu'il s'agit de la même espèce.

Les araignées sont ovipares ; elles pondent des œufs, qui sont emballés dans un cocon de soie. En fonction de la taille de l'espèce, le nombre d'œufs varie de un à plusieurs milliers. Si certaines espèces abandonnent le cocon, d'autres le transportent accroché aux filières ou maintenu par les chélicères. Chez ces dernières espèces, dès leur éclosion, les jeunes montent sur le dos de leur mère qui les protège et les nourrit jusqu'à ce qu'ils soient capables de se défendre.

Beaucoup d'espèces ont une parade nuptiale élaborée consistant surtout pour le mâle à se faire distinguer d'une proie pour éviter d'être dévoré par la femelle. Le cannibalisme nuptial de la veuve noire (Latrodectus mactans) ou de l'épeire (Araneus diadematus) est peu répandu.

Le mâle tisse une toile spermatique sur laquelle il dépose son sperme, qu'il aspire ensuite dans ses bulbes copulatoires.