Basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Dimensions et composition

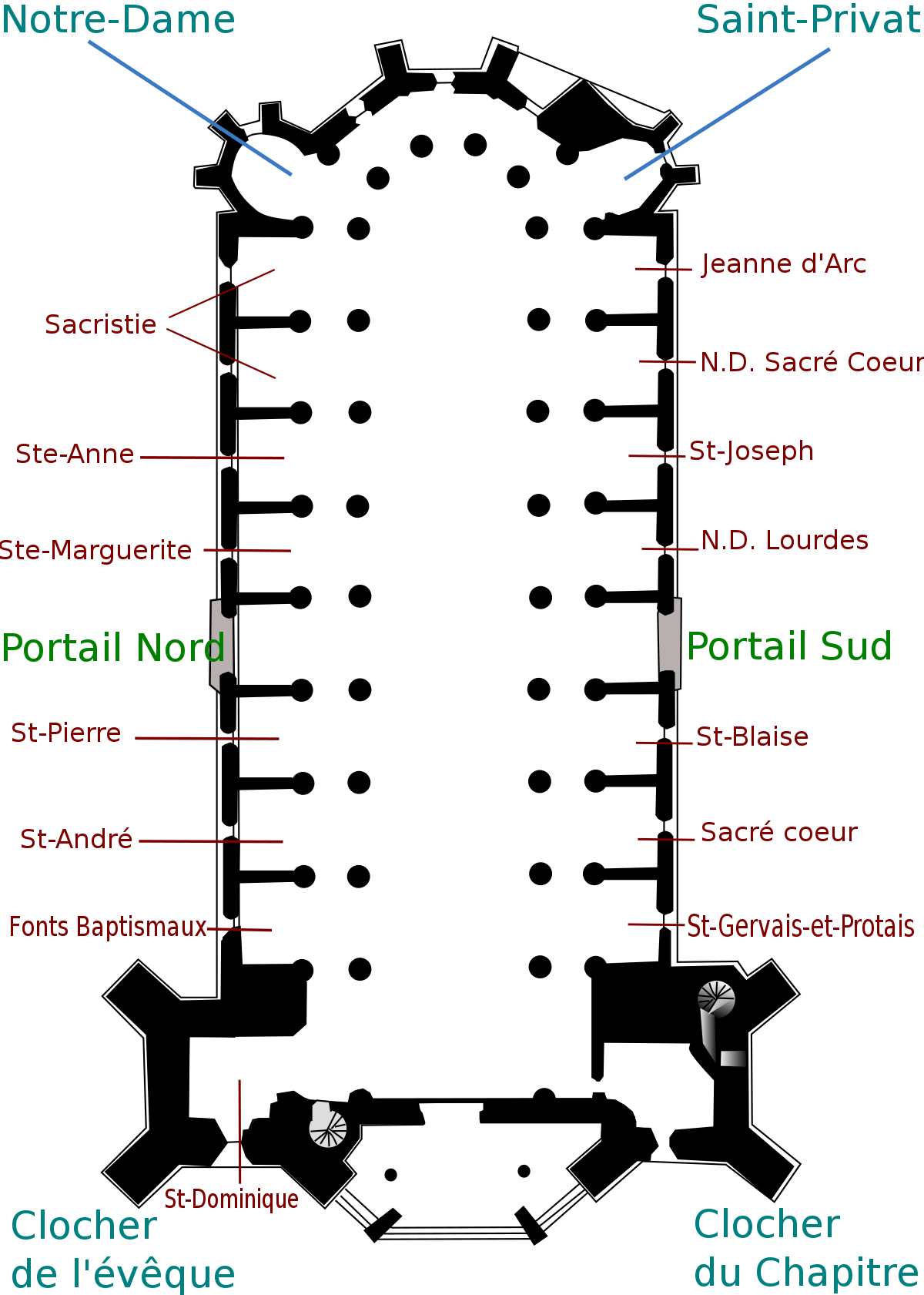

La basilique-cathédrale est composée de douze chapelles latérales rectangulaires consacrées pour certaines à Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Blaise, ou Sainte-Anne. À cela il faut ajouter les deux chapelles pentagonales Notre-Dame et Saint-Privat ; la sacristie, le porche et les deux portails (nord et sud). L'intérieur est également composé de 9 travées et de 22 piliers ronds.

En termes de dimensions, la cathédrale fait 67 mètres de long pour 30,30 mètres de large. La hauteur des voûtes se monte à 24 mètres. Le point culminant de l'ensemble, le clocher de l'évêque, atteint 84 mètres de haut, tandis que celui du chapitre s'élève à 65 mètres. La nef centrale a une largeur de 12,30 mètres, des bas-côtés de 4,10 mètres la séparant des chapelles rectangulaires. Ces dernières font 4,90 mètres de largeur.

Les cryptes

Il existe plusieurs cryptes (au moins trois) sous la cathédrale. Sous le centre de la nef, on retrouve celle qui porte actuellement le vocable de saint-Privat, où Aldebert III du Tournel aurait ramené le corps du martyr. La croyance populaire en fait le tombeau original de Privat, alors que cette crypte portait initialement le vocable de saint Julien et son épouse sainte Basilisse. Il serait donc étonnant que, tombeau originel de saint Privat, ce lieu ait été débaptisé quelques siècles plus tard, pour reprendre finalement son vocable initial. La crypte a été aménagée avec un arcosolium et un chapiteau, dont la construction daterait, au plus tard, du XIIe siècle.

Le tombeau des évêques est situé sous le chœur ; mais si un certain nombre d'anciens évêques de Mende ont leur sépulture dans cette crypte, ce n'est pas une généralité. En effet plusieurs d'entre eux ont été enterrés au château de Chanac, résidence épiscopale, soit par choix personnel, soit pour des raisons pratiques et éviter le transport du corps jusqu'à Mende.

Enfin sous le parvis, au pied du grand clocher, se situe la crypte de Sainte-Thècle, aménagée au XIIe siècle, mais dont la construction est bien antérieure, et pourrait même être gallo-romaine. À cet endroit fut retrouvé le corps de Privat : alors que l'évêque Aldebert III Du Tournel était en Auvergne, on découvrit l'entrée de la crypte, alors oubliée depuis des années, en creusant un puits dans le jardin de l'évêché. Elle est composée de cinq pièces distinctes : la crypte dans laquelle fut retrouvé le sarcophage de Privat, deux cryptes anciennes dont une comblée, la crypte creusée par Aldebert, et la chapelle de Sainte-Lucie aménagée par le même.

Architecture intérieure

La nef et le chœur

La nef à la particularité d'être constituée au nord par les vestiges de la construction voulue par Urbain V, tandis que le côté sud a été reconstruit sans ornements. En effet, lorsque Mathieu Merle fit détruire la cathédrale, il voulut cependant protéger le palais épiscopal où il résidait, et l'on ne fit sauter que la partie sud. Le côté nord présente ainsi des colonnes à nervures prismatiques, ce qui n'est pas le cas des colonnes plus récentes.

L'abside est entourée d'un déambulatoire, il n'y a ni transept, ni chapelle absidiale : l'édifice se termine sur les deux chapelles pentagonales, situées sur ses flancs. Dans le chœur, à proximité des stalles, se trouve l'entrée de la crypte des évêques : une mosaïque signale ce tombeau, avec une épitaphe en latin « Sit memoria illorum in benedictione », ce qui donne en français « bénie soit leur mémoire » ; ce texte est tiré du livre de l'Ecclésiaste.

Les chapelles

La basilique-cathédrale possède douze chapelles latérales de plan rectangulaire. Une fois le grand porche franchi, s'ouvre sur la droite la première de ces chapelles, vouée aux saint Gervais et saint Protais, vénérés dans tout le Gévaudan. Cette chapelle porte également le nom de Saint-Sauveur. La suivante est celle du Sacré-Cœur, aussi vouée à saint Étienne. Puis l'on passe devant celle de Saint-Blaise-des-Clastres. Le portail sud, donnant sur la place Chaptal, la sépare de la suivante, celle de Notre-Dame-de-Lourdes et de la Trinité. Vient ensuite la chapelle Saint-Joseph : cette dernière est également celle de la confrérie des menuisiers de Mende. Les deux autres chapelles situées dans la partie sud, sont celle de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, ou Saints-Anges, et celle de Sainte-Jeanne-d'Arc, qui partage sa dévotion avec saint Étienne et saint Laurent.

On arrive alors dans le déambulatoire : à droite s'ouvre la chapelle de Saint-Privat, patron du diocèse de Mende ; la partie du chevet ne comporte aucune chapelle, et la suivante est celle de Notre-Dame, située au nord. Ces deux chapelles pentagonales qui ont données leurs nom à la basilique-cathédrale sont aussi dédiées, pour la première à la Sainte-Croix, pour la seconde à saint Roch. Ce dernier, originaire de Montpellier fut l'objet d'une grande dévotion en Gévaudan, notamment lors des grandes épidémies de peste, comme la dernière, celle de 1721, qui fit de grands ravages à Mende.

Si l'on revient vers le porche, par le côté nord, on passe d'abord devant la sacristie, qui prit la place de la chapelle de l'Annonciation. Elle donne, à l'extérieur, sur la rue de La Rovère, où se dressait dans le passé un porche donnant un accès à la cathédrale et au palais des évêques ; cette voie fut ouverte après la disparition de ce palais, ravagé par un incendie en 1887. Pour rejoindre la rue de La Rovère depuis la sacristie, il faut passer par la salle capitulaire, et redescendre sur la chapelle de La Rovère, extérieure à la cathédrale elle-même. Après la sacristie, se trouve la chapelle dédiée à sainte Anne, mais également à saint Jacques et saint Martin. Puis vient celle du curé d'Ars, également vouée à sainte Marguerite. On arrive alors au portail nord, qui débouche sur la rue de La Rovère. Trois autres chapelles sont situées le long de ce côté de la nef, dédiées à saint Pierre, saint André et à tous les saints. Cette dernière est également celle des fonts baptismaux.

Il existe une dernière chapelle, situé sous le clocher sud, autrement dit celui de François de La Rovère. Il s'agit de la chapelle dédiée à saint Dominique, mais également à saint François et sainte Thècle. Avant l'incendie du XIXe siècle, il existait, dans le palais des évêques, une galerie longue de 34 mètres permettant d'entrer directement dans la cathédrale par cette chapelle.

Architecture extérieure

Le portail méridional

Le portail méridional, au sud, donne sur la place Chaptal, du nom de Jean-Antoine Chaptal, le chimiste et ministre lozérien. À l'endroit aujourd'hui occupé par cette place, se situait auparavant le cimetière Saint-Michel, mais également la résidence du chapitre. C'est depuis le cloître de cette résidence que l'on pouvait rejoindre la cathédrale. Ce portail a été réaménagé du temps de l'épiscopat de Mgr. Julien Costes, entre 1876 et 1889 : ses armes sont visibles au-dessus du tympan. En longeant le collatéral sud de la cathédrale, passant ainsi par la rue Léon Boyer, autre savant lozérien, on peut rejoindre la place Urbain-V et le parvis de la cathédrale. C'est par ce porche qu'entrent les corps des défunts lors des funérailles.

Le portail septentrional

Le portail septentrional (au nord), débouche sur la rue de La Rovère, et l'hôtel de la préfecture, qui a remplacé l'ancien palais épiscopal. Ce bâtiment et son toit « à la Mansart » est également l'actuel hôtel du département, autrement dit le bâtiment principal du conseil général de la Lozère. Il a subi deux graves incendies au cours de son histoire. Ainsi le 20 mai 1887, l'ancien palais épiscopal disparaît presque entièrement sous les flammes. Reconstruit suivant la mode du moment, le bâtiment brûle une nouvelle fois le 5 avril 1967. Les dégâts sont cependant moins considérables.

Comme pour le portail sud, il a deux vantaux, séparés par un trumeau. Mais, à l'inverse du précédent, aucune statue ne vient agrémenter le trumeau. Sur ce portail, on peut également voir les armes de deux anciens évêques de Mende, à savoir celles de Joseph-Frédéric Saivet, sur la droite, et de Jean-Antoine-Marie Foulquier, son prédécesseur, sur la gauche. Entre les deux, un Borée souffle le vent du nord. Une rosace, moins imposante que celle du porche, complète ce portail.

Le portail occidental ou porche

Le porche a été construit entre 1896 et 1906, dans un style gothique, afin de s'harmoniser au mieux avec l'édifice. Il a remplacé la maison du sonneur de cloche qui était jusque là accolée à la basilique. Un grand escalier assure la transition entre le porche et le parvis de la cathédrale, la place Urbain-V. C'est d'ailleurs au moment de la construction de cet escalier qu'a été retrouvée l'entrée de la crypte Sainte-Thècle, là où l'évêque Aldebert III du Tournel inventa les reliques présumées de saint Privat. La place, un temps connue sous le nom de Sainte-Marie, a été baptisée Urbain-V suite à l'érection d'une statue en l'honneur du pape gévaudanais le 28 juin 1874, suivant l'initiative d'un autre enfant du pays, Théophile Roussel. Elle a été aménagée sur l'ancien cimetière Saint-Pierre, mais également sur une partie des jardins du palais épiscopal.

A l'instar des autres portails, le porche est composé de deux portes, séparé d'un trumeau. Ce dernier ne dispose cependant pas de statue, ni de niche pour en abriter une. Il est, en revanche, surmonté d'un ange au visage mutilé. Il est dominée par une rosace, œuvre de Pierre de Leneville (XVIIe siècle). Ce verrier, originaire d'Orléans, avait épousé une Mendoise en 1606. Du temps de l'épiscopat de Mgr. Foulquier, entre 1849 et 1873, il avait été envisagé de surmonter le tout d'une statue monumentale de la Vierge, mais le projet fut abandonné. Un petit poème a été écrit à propos de la rosace et de son créateur, par le curé de Mialanes :

— Ange Peytavin, date inconnue

Les gargouilles et les ornements

On retrouve des armoiries en plusieurs endroits de l'extérieur de la basilique-cathédrale. Ainsi, sur le grand clocher, sont visibles les armes des La Rovère : « D'azur au rouvre d'or aux rameaux passés en sautoir ». Mais si François de La Rovère rappelle que c'est lui qui a fait bâtir ce clocher, il n'oublie pas pour autant ses prédécesseurs. Ainsi, il arrive parfois que ces armes soient ornées de la mitre et de la crosse épiscopale, rappelant l'évêque François, parfois ornées du chapeau cardinal, pour Clément de La Rovère, ou encore parfois de la mitre papale, pour Jules II.