Château de Druyes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

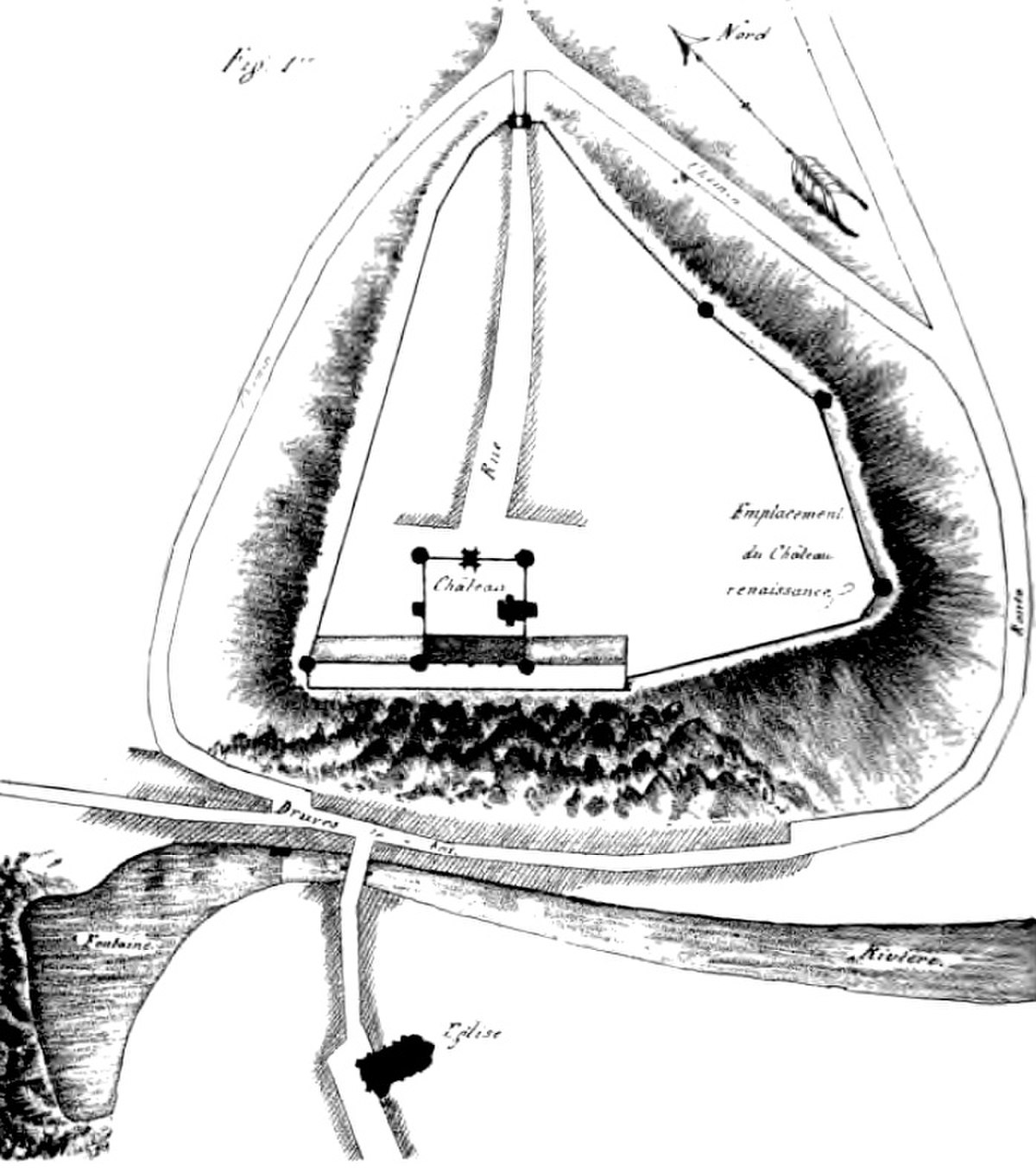

La première enceinte et le bourg

Le château est établi sur un promontoire calcaire élevé, défendu par une vallée marécageuse, et qui domine la campagne environnante. Sur cette colline en forme de triangle s'étendait un village fortifié avec tours et porte d'entrée, qui constituait la première défense du château.

Le sommet plat de la colline, en forme de triangle de 300 mètres de côté, était ceinturé par une muraille. On accédait au bourg fortifié par une poterne, située sur la pointe nord du triangle, là où la pente est la moins forte. À l'opposé de l'entrée, le plateau domine la vallée d'une centaine de mètres, c'est en ce lieu pratiquement inexpugnable que fut construit le château.

L'enceinte était défendue par des tours : tour Bonnon ou tour Jean Martin, avec un fossé extérieur et une palissade de bois aux endroits les plus accessibles.

La porte d'entrée qui a résisté aux dommages du temps, est surmontée d'une terrasse avec un parapet crénelé. On lui ajouta des mâchicoulis au XIVe siècle.

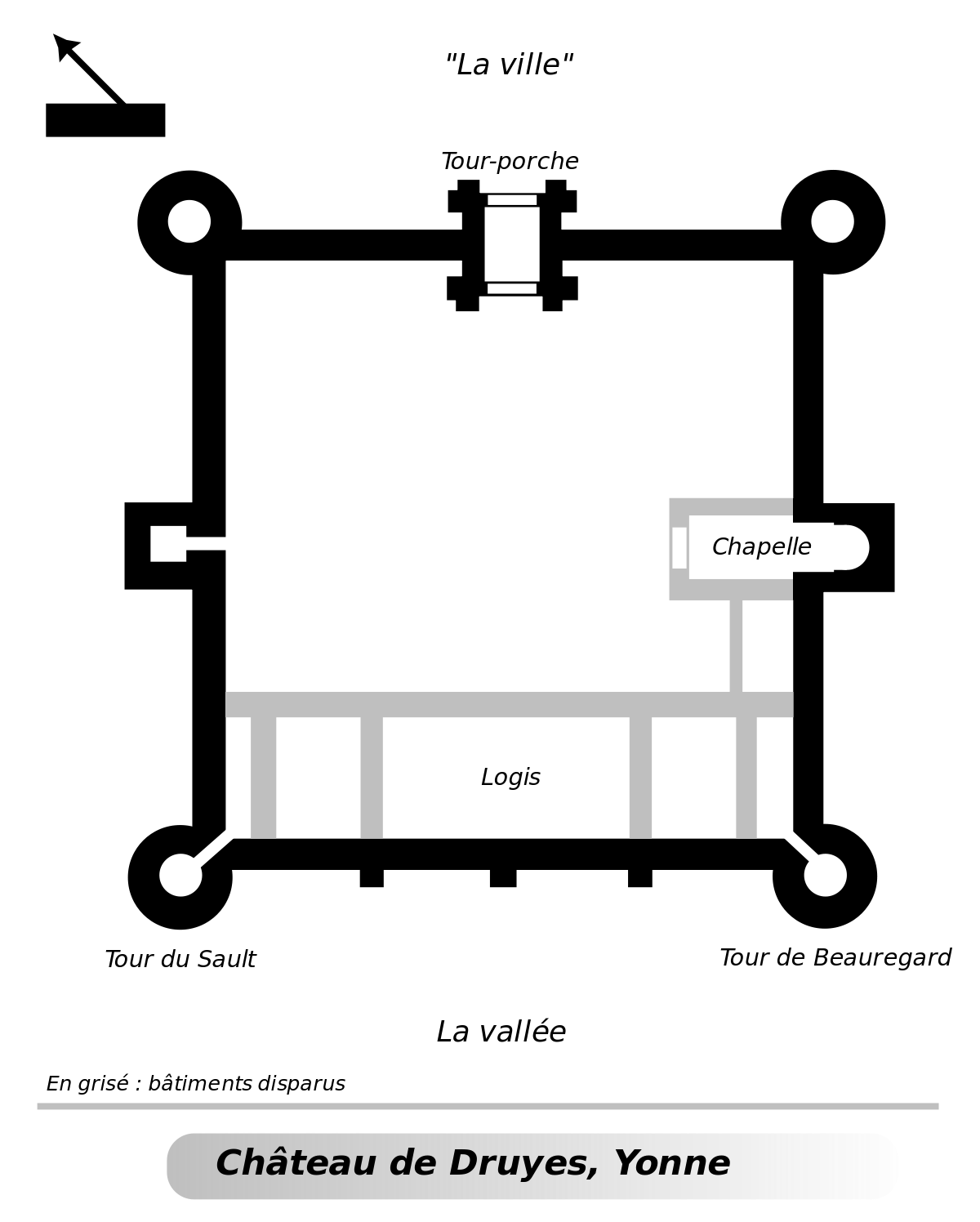

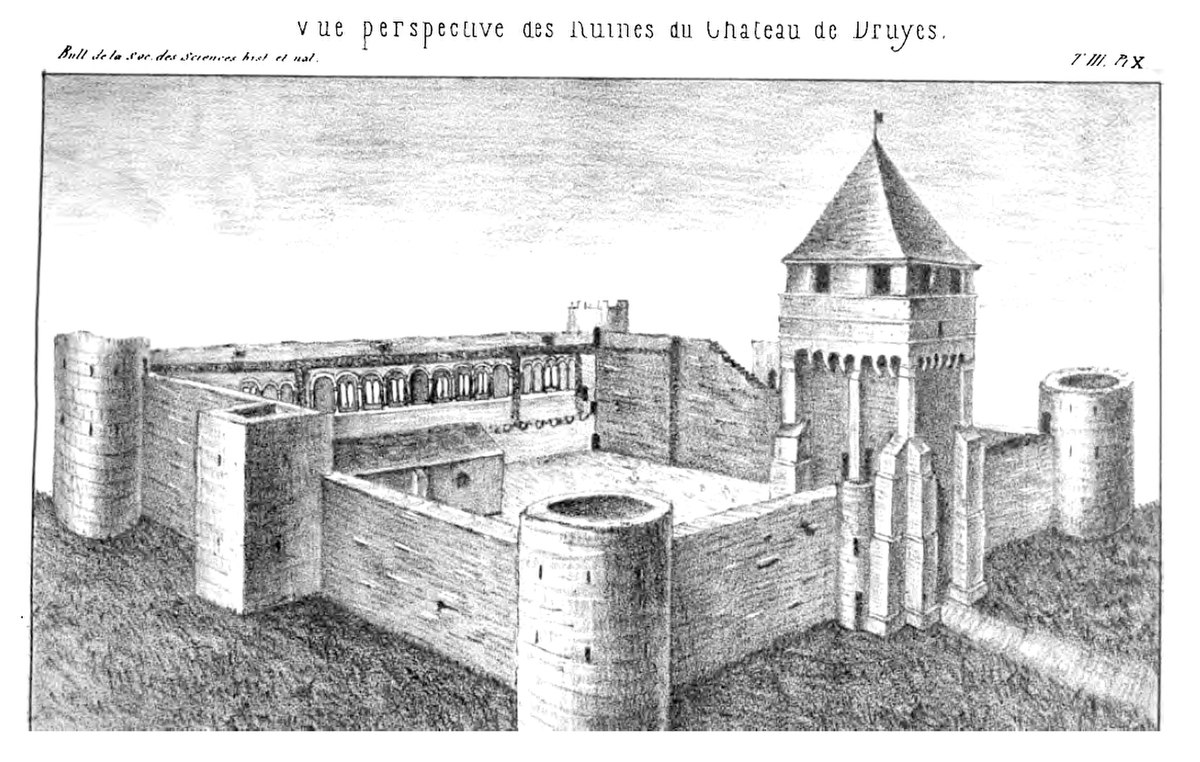

Le château

Druyes fait partie de la première génération des châteaux philippiens ou châteaux-cours, construits à l'époque du roi Philippe-Auguste avec un plan simple, des tours circulaires qui permettaient d'offrir une meilleure défense à moindre coût.

Il est construit sur un plan carré de 52 mètres de côté. Les angles sont défendus par quatre tours rondes. Trois des quatre courtines possèdent une tour carrée. La tour nord, la plus haute, est une porte d'entrée fortifiée. Un grand logis, aujourd'hui disparu, s'appuyait sur la courtine sud, percée d'ouvertures romanes en plein cintre.

Les courtines

Elle ont une épaisseur de près de 2 mètres et une hauteur de 7 mètres ; mais la courtine sud qui protégeait le logis atteignait 10 mètres. Elles comportaient à leur sommet un chemin de ronde protégé par des créneaux à l'extérieur, qui donnait accès à l'étage des quatre tours.

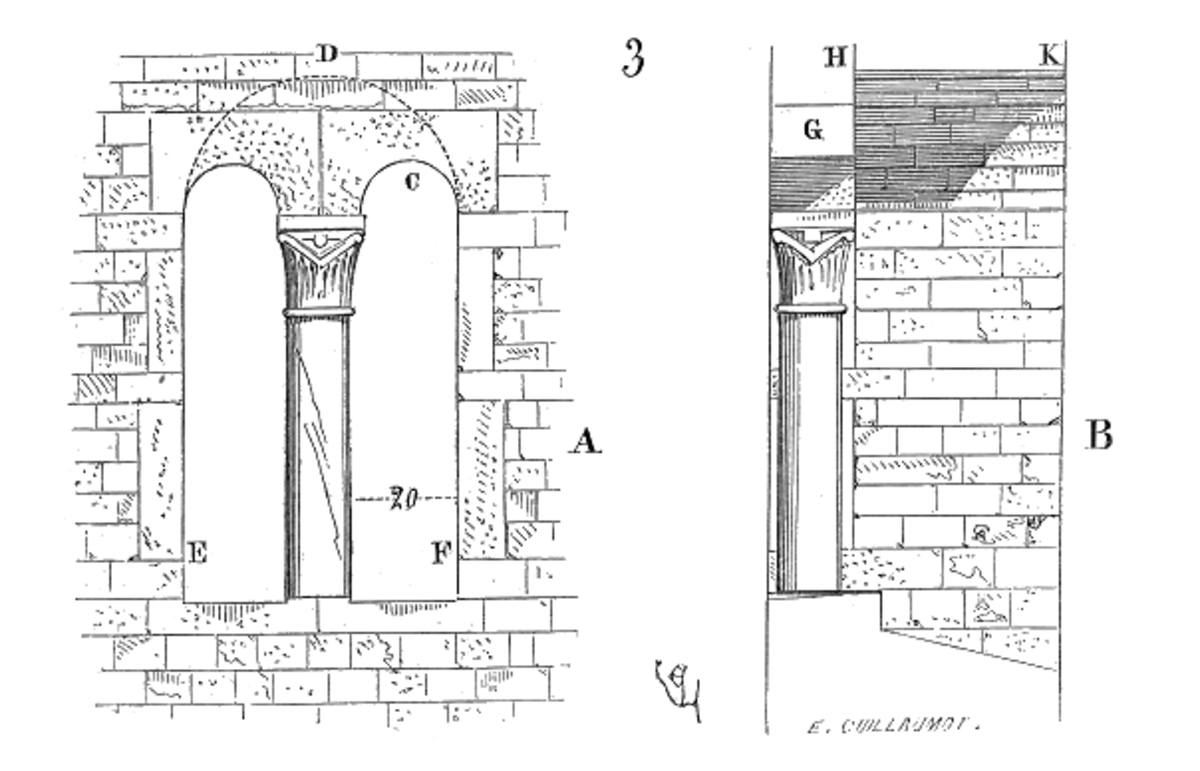

À l'exception de la courtine sud, défendue par un important dénivelé naturel, les trois autres courtines comportent en leur milieu une tour carrée qui réduit la distance de flanquement à 20 mètres et permet de croiser les tirs d'archers pour mieux protéger la base des murs.

Les tours rondes

Il s'agit là d'une innovation majeure dans la technique de construction des châteaux-forts, apportée par l'architecture philippienne. En effet, une tour ronde nécessite moins de pierre qu'une tour carrée, elle résiste mieux aux coups portés par l'assiégeant et elle n'a pas d'angle de tir mort.

À Druyes, les quatre tours d'angle sont déportées vers l'extérieur de l'enceinte (le centre de la tour est à l'extérieur de l'axe des courtines), ce qui permet de balayer plus efficacement la base des murs et d'empêcher par exemple un travail de sape.

Les tours sud qui encadrent le logis - les tours du Sault et de Beauregard - étaient les plus hautes, avec 15 mètres de hauteur et 6 mètres de diamètre. Elles communiquaient avec la cour et avec le 1er étage du logis. Elles étaient probablement couvertes d'une terrasse crénelée, remplacée plus tard par des toits en poivrière.

Elles possèdent encore une voûte en coupole en bon état.

Les tours nord, plus basses, ne communiquaient pas avec la cour. Elles ne semblent pas avoir comporté de créneaux.

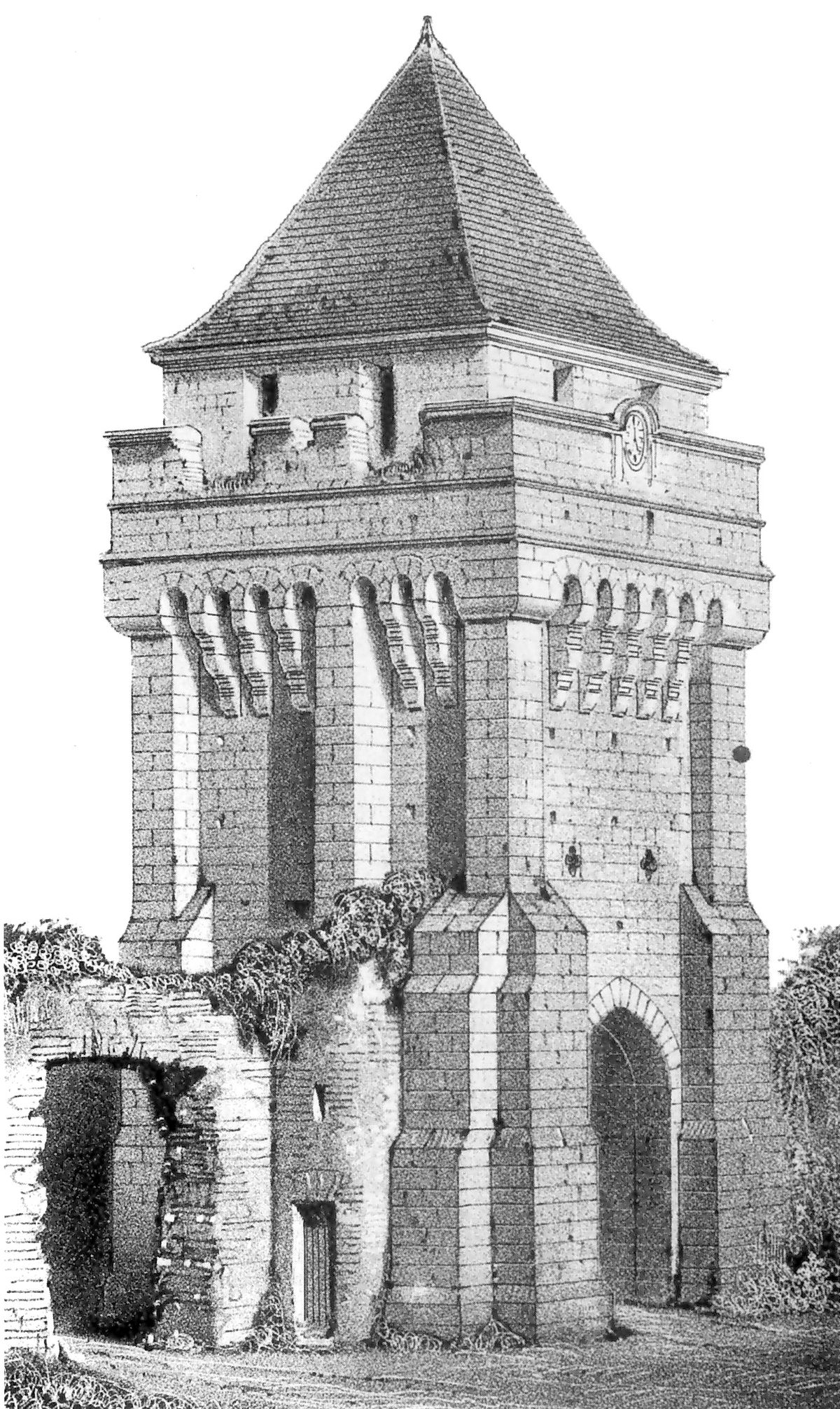

La tour-porche

C'est une tour carrée, la plus haute du château avec ses 20 mètres, placée au milieu de la courtine nord. Elle constitue la seule porte de l'enceinte, protégée par une herse en bois, côté extérieur, et une porte à deux battants, côté cour. Elle est renforcée de contreforts dont la partie basse a été rendue plus massive ultérieurement. A la différence du reste du château, la maçonnerie est de moyen appareil et de bonne qualité.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un donjon, qui est non seulement un élément défensif majeur du château mais aussi la résidence seigneuriale et le symbole du pouvoir féodal. A Druyes, les deux fonctions sont dissociées puisque le logis est un palais sans rôle défensif.

Le premier étage constituait une chambre de commandement : il contrôlait l'accès aux chemins de ronde des courtines avec deux portes, il permettait d'actionner la herse et défendait le passage sous le porche avec trois assommoirs. L'accès depuis la cour se faisait par des échelles que l'on retirait en cas de siège afin d'isoler la tour. Par un escalier en bois intérieur, on accédait au second étage qui abritait le treuil et le mécanisme de la herse. Un escalier en pierre aménagé dans l'épaisseur du mur, encore praticable aujourd'hui, conduisait à la terrasse protégée à l'origine de simples créneaux. Les mâchicoulis ne furent installés que plus tard, probablement en même temps que ceux de la poterne d'entrée de la ville.

En 1762, on remplaça les créneaux par un mur percé de grandes baies et couvert d'une corniche classique, on posa une charpente et un toit à quatre pans. Souhaitant disposer d'un beffroi, les villageois de Druyes obtinrent l'autorisation du marquis d'Anlezy d'installer une horloge sur la tour, ainsi qu'une cloche portant ces mots : « J'appartiens à la commune de Druyes et j'ai été faite à ses frais ». D'ailleurs, en 1797, l'acheteur du château qui souhaitait démonter la cloche dû s'enfuir sous les menaces de la population.

La façade extérieure |

La façade intérieure |

Escalier dans l'épaisseur du mur |

Les autres tours

La tour carrée de la courtine ouest s'élève aujourd'hui à 12 mètres, mais elle devait être plus haute à l'origine. Elle communiquait avec le chemin de ronde par une ouverture en plein cintre.

La tour carrée qui lui fait face abritait l'abside ornée de fresques de la chapelle, dont la nef à deux travées couverte en berceau brisé avançait sur la cour. Deux fenêtres ouvertes dans la tour éclairaient l'abside mais affaiblissaient la solidité de l'édifice en cas d'attaque. Les colonnettes, les moulures et le chapiteau trouvés sont de style roman.

Le logis ou palais

Le logis seigneurial, grand bâtiment de 49 mètres sur 12 appuyé sur la courtine sud, faisait face à la porte du château. Ses fondations et ses murs étaient en réalité juxtaposés aux courtines et ne les coupaient pas afin de ne pas les affaiblir. Il ne devait pas toucher les courtines est et ouest, mais en être séparé par des petites cours.

Il comportait un rez-de-chaussée avec des pièces de service et des appartements, et un étage noble avec une grande salle d'apparat encadrée de deux pièces plus petites. L'étage noble recevait la lumière par une belle série de fenêtres, appelée la « galerie romane », qui est encore visible dans la courtine sud. Elle est formée d'une succession d'arc en plein cintre dont certains sont aveugles, les autres encadrent des fenêtres romanes géminées à colonnette.

Les corbeaux qui soutenaient les poutres indiquent le niveau du sol de l'étage noble ; celui-ci était situé bien en dessous des fenêtres qui se trouvaient donc placées en haut des murs. Le bas des murs restait disponible pour des bancs, des meubles, des tapisseries. En effet, placées plus bas, les fenêtres auraient été trop facilement accessibles.