Corbeau freux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Migrations

Le corbeau freux se comporte aussi bien comme un oiseau migrateur que comme un sédentaire. On a observé que le nombre d'individus qui sont des migrateurs obligés augmente en allant de l’ouest à l’est. Ainsi les freux d'Europe de l'ouest migrent ordinairement peu. Les populations d'Europe centrale migrent l'hiver à 60 % vers des régions plus hospitalières, mais la portée de leur migration n'excède généralement pas 1 000 km. En Russie d’Europe et dans toutes les autres régions situées au delà, tous les freux migrent à une distance comprise entre 1 000 et 3 000 km. Les directions prises sont essentiellement l'ouest et le sud-ouest, éventuellement le nord-nord-ouest, quoique certaines colonies optent pour le sud et le sud-est, où elles vont tâcher de gagner les Balkans via la Grèce, et l'Asie Mineure jusqu'en Syrie et en Irak. Des freux migrent aussi régulièrement vers les îles Féroé et l’Islande. La plupart des individus restent dans la zone de reproduction jusqu'en septembre/mi-octobre puis rejoignent la migration, qui est entrecoupée de nombreuses haltes. La migration se fait par grandes colonies, mais sans cohérence, de petits groupes semblant se détacher parfois de la colonie. Les individus âgés donnent dès le mois de février le signal de la migration, qui est généralement terminée dans les premières semaines de mars. Relativement à ces migrations, les freux ont la faculté d'user d'un « vol adapté » aux intempéries, qui leur permet en principe de migrer dans n'importe quelle direction.

Éthologie

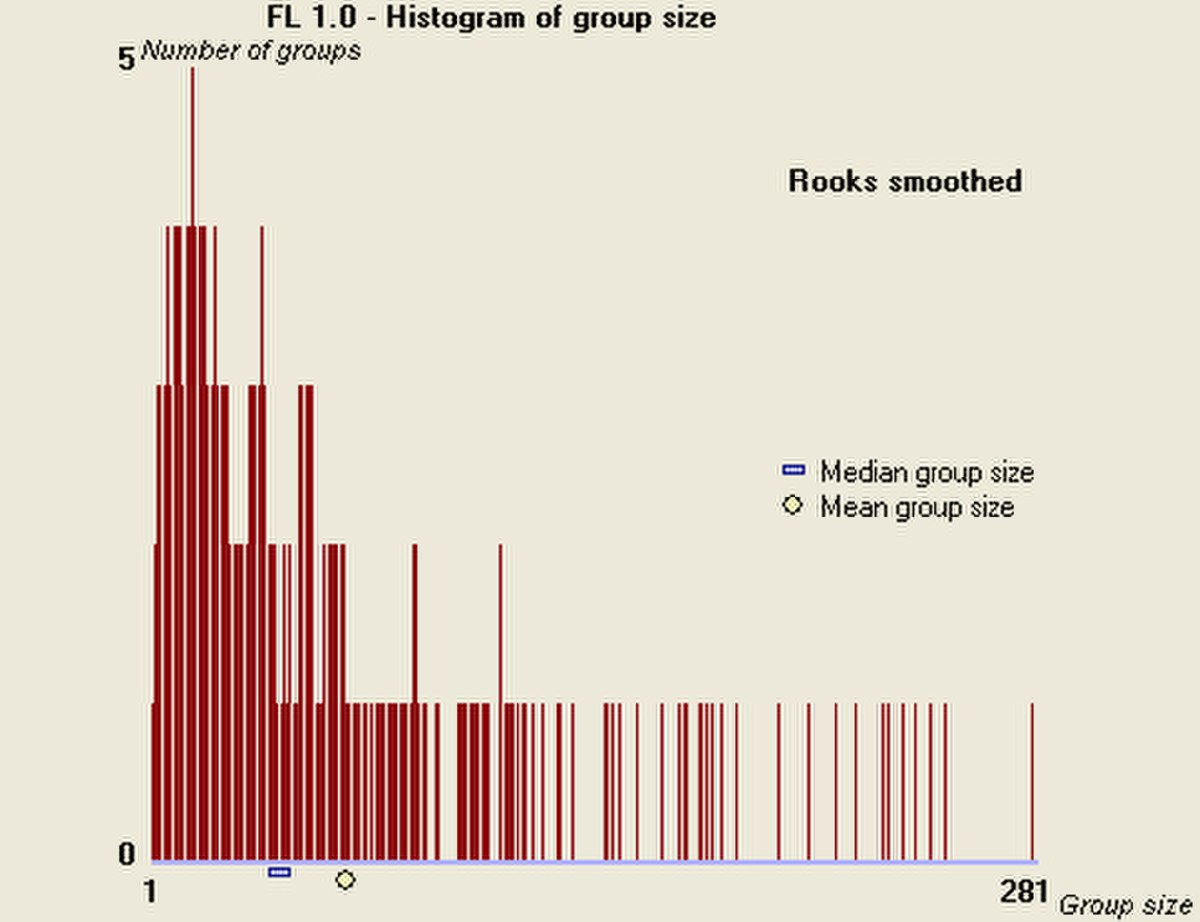

L'activité diurne du corbeau freux commence environ une heure avant le lever du soleil, et finit très tard, si bien que les individus disposent encore de huit heures pour quêter de la nourriture, même au plus profond de l'hiver. Les freux vivent en bandes, forment même parfois d’importantes colonies. Ils dorment en groupe sur un même arbre. Ils ont développé toute une panoplie de comportements sociaux. Au sol, le freux marche lentement ou sautille sans s'arrêter ; dans les airs il pratique un vol élégant, où se mêlent quelques battement d'aile puissants. Au printemps on peut souvent observer des virevoltes aériennes et des jeux entre individus d'une même colonie, comme des lâchers d'objet et le rattrapage consécutif par un autre individu, ou la poursuite d'une branche à l'autre. Les structures comportementales sont très variées et très différentes entre deux partenaires d'une part, et les comportements d'une même colonie d'autre part. Les partenaires se saluent par une sorte de parade, où ils maintiennent leurs ailes légèrement relevées. Au cours de la parade nuptiale se succèdent la toilette du plumage, les offrandes de nourriture et des duos de chant, où les deux oiseaux se tiennent assis à une certaine distance l'un de l'autre, la queue déployée. Les rôles des jeunes mâles et des femelles semblent ne se différencier qu'au cours de cette parade rituelle, car le comportement de chaque sexe est encore sujet à variation au début de la première parade. Très souvent les choucas (C. monedula), plus rarement la Corneille noire (C. corone) se joignent l’hiver aux colonies de migration des freux.

Comme chez la plupart des corvidés, le comportement pionnier est très développé chez Corvus frugilegus. Les comportements associés, souvent observés pour les oiseaux de compagnie (sous forme de récits anecdotiques) passent pour une forme d’intelligence instrumentale : ainsi le zoologue suisse Glutz von Blotzheim signale par exemple le comportement d'un jeune freux qui parvint à reboucher l'un des six trous d'évacuation de sa cage si bien qu'il créa une retenue d'eau pour s'y baigner. Ces tentatives d'exploration ont plutôt lieu pendant les journées chaudes et sèches que l'hiver ou par temps de pluie. Certains individus savent jeter des cailloux dans un tube étroit pour faire monter le niveau de l'eau, pour manger de la nourriture qui leur était inaccessible. Une étude menée par des chercheurs britanniques en 2009 a mis en évidence, chez des freux qu'on avait amenés au laboratoire, la faculté indiscutable d'utiliser un outillage rudimentaire : pour attraper une friandise à travers un tube en verre, les oiseaux se servaient de petits bâtons, et usaient de bâtons d'autant moins gros que le tube était fin. Ils recourbaient les extrémités de ces bâtonnets de façon à s'en faire des crochets. Mais on n'a jamais encore observé chez les sujets en liberté un comportement qu'on pourrait interpréter comme une instrumentalisation d'objet.

À la différence des corneilles, qu'on a vu briser les coquilles de noix en les faisant tomber d'une grande hauteur, le lâcher d'objets pour les briser n'a pas été observé chez les freux.