Couche d'ozone - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'action des ultraviolets sur les organismes vivants

Les ultraviolets sont des agents mutagènes : ils détériorent l'ADN des cellules, ce qui dérègle leurs activités biologiques (ex: cancer) ou les détruit (coup de soleil). Le 9 octobre 2003, au sud du Chili, la couche d'ozone qui avait perdu 50 % de son épaisseur habituelle, offrait si peu de protection contre les ultraviolets que ce jour-là, il suffisait de passer cinq minutes dehors sans protection pour attraper un coup de soleil. Le sud du Chili n'est pas la seule zone atteinte, d'autres régions de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont également connu des épisodes semblables. De plus, les rayons ultraviolets perturbent les divisions cellulaires des micro-organismes aquatiques, ce qui a de graves conséquences sur la vie aux pôles. En plus des cancers de la peau, on observe aussi un affaiblissement général du système immunitaire.

Données sur la couche d'ozone

Perte continue d'ozone en Antarctique

La couche d'ozone est aujourd'hui observée par un réseau de stations au sol et au moyen de satellites artificiels construits, entre autres, par la NASA (USA). Les variations pluriannuelles depuis 1957 de l'épaisseur de la couche d'ozone peuvent aussi être mesurées par le taux de flavonoïdes contenus dans des mousses (notamment Bryum argenteum) conservées dans des herbiers.

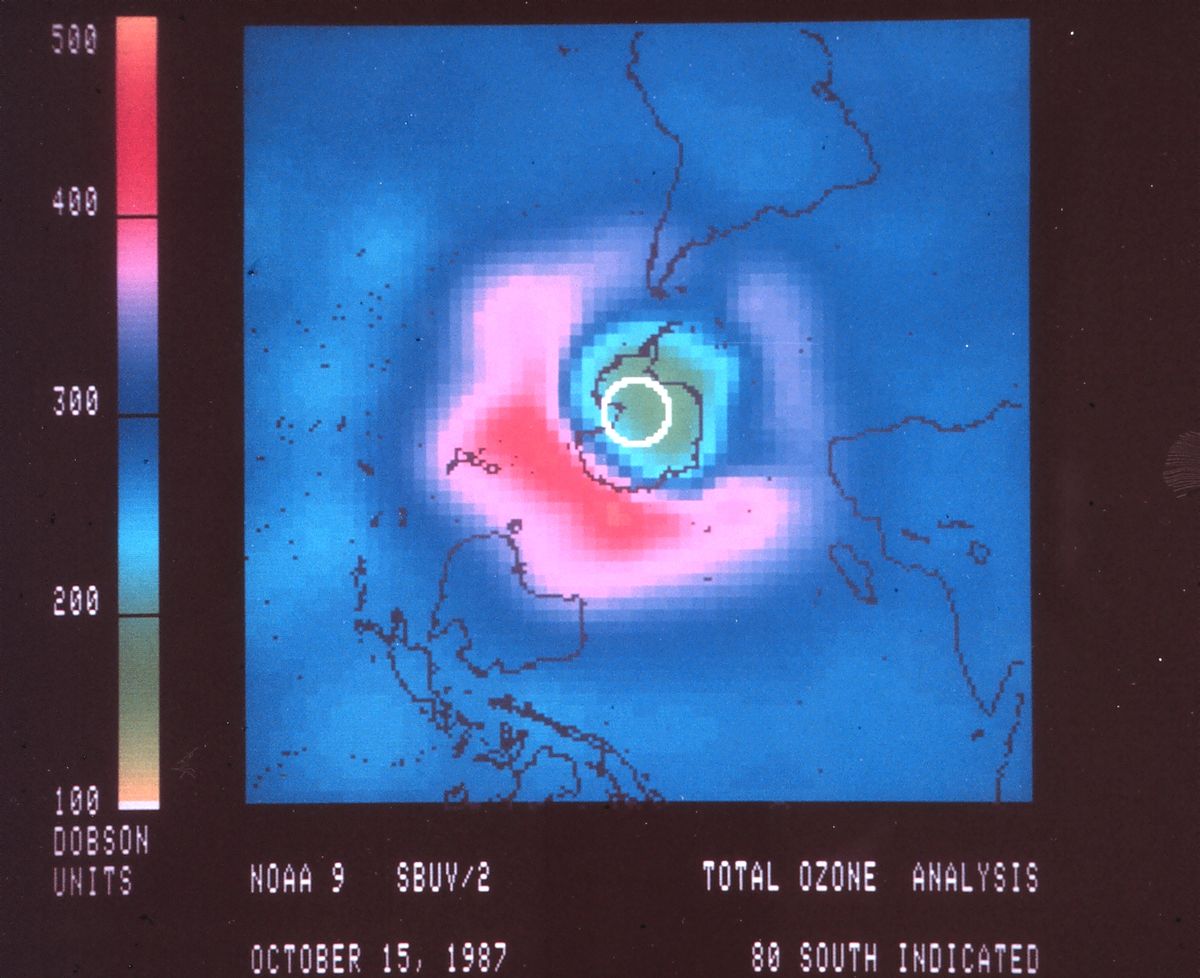

C'est en 1985 que l'alerte a été donnée avec la découverte d'une diminution importante de la concentration d'ozone au cours des mois de septembre et d'octobre au-dessus du continent Antarctique. Une réduction de près de 50 % du contenu total d'ozone était observée, se produisant au cours du printemps austral et couvrant toute la surface de l'Antarctique.

Depuis la fin des années 1970, l'épaisseur de l'ozone est passée, en certains endroits, de l'équivalent de 3 mm à 2 et même 1,5 mm aujourd'hui, en moyenne pour le mois d'octobre.

C'est cette diminution relative de l'épaisseur de la couche d'ozone stratosphérique (par rapport à son épaisseur standard ou initiale de 300 DU), que l'on nomme « trou d'ozone » ou « trou dans la couche d'ozone ».

En 2000, 2001 et 2003, le trou dans la couche d'ozone a atteint une superficie jamais observée avant 2000, alors que celui de 2002 était le plus petit qui ait été observé depuis 1998. En effet, à la fin de l'été 2003, le trou a de nouveau atteint un record de superficie… pour diminuer rapidement durant le mois d'octobre. En 2006, un nouveau record a été enregistré au-dessus de l'Antarctique.

En 2006, l'ONU et les experts alertent sur le fait que la couche d'ozone se reconstitue moins vite que prévu, en raison probablement de l'utilisation persistante de gaz interdits, de type CFC, mais peut-être aussi à cause de l'effet de serre et des trainées de condensation laissées par les avions. Ces dernières, avec d'autres émetteurs de gaz à effet de serre, contribuent en réchauffant les basses couches de l'atmosphère à priver les hautes couches d'une partie des calories provenant du rayonnement du sol. Ces hautes couches se refroidissent, or le froid intensifie les réactions chimiques de destruction de l'ozone.

Perte d'ozone en Arctique

Dans l'océan Arctique, l'ampleur du phénomène n'atteint pas encore celle qui est observée dans l'hémisphère Sud.

Le fait que la perte d'ozone, si importante en Antarctique, soit moindre au-dessus de l'Arctique découle des différences climatiques entre ces deux régions. Le refroidissement de la stratosphère polaire est en effet moins intense au nord où, en moyenne, les températures sont de 15 à 20 °C supérieures à celles observées au pôle Sud.

Cette différence de comportement entre les deux pôles est directement liée à la géographie : le continent antarctique est isolé au milieu des océans dans l'hémisphère Sud. Dans l'hémisphère Nord, au contraire, une alternance de continents et d'océans, de zones de hautes et de basses pressions atmosphériques contribue à créer un mouvement continu des masses d'air tel que le pôle Nord ne reste jamais totalement isolé. L'air des latitudes moyennes, plus chaud, arrive donc toujours au pôle, y augmentant ainsi les températures moyennes.

En exploitant des données fournies par un satellite de la NASA chargé de la recherche de la haute atmosphère, les chercheurs ont remarqué que les nuages stratosphériques de l'Antarctique ont une durée de vie deux fois plus longue que ceux situés au-dessus de l'Arctique.