Crise de la vache folle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les responsabilités politiques face à la crise

Le gouvernement britannique fortement incriminé

Une flagrante rétention de l’information

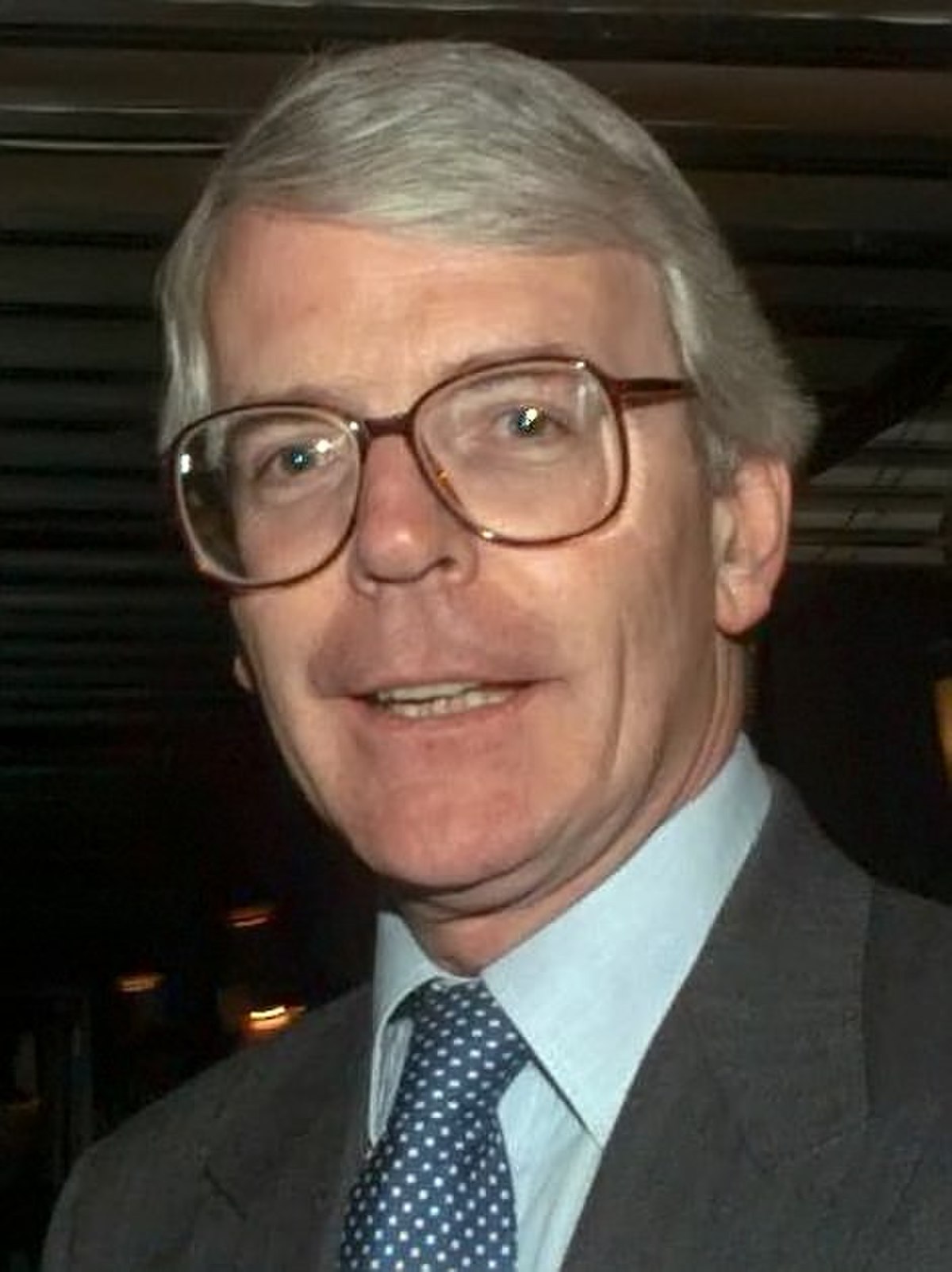

Le Royaume-Uni, à l’époque gouverné par le premier ministre John Major, a été accusé d’avoir trompé la confiance des autres États en pratiquant une politique de rétention de l’information. Lors de l’interdiction de l’utilisation des farines animales dans les aliments destinés aux ruminants, le gouvernement britannique n’a jamais informé la Commission européenne et les autres États-membres de sa décision et des suspicions qui tournaient autour de ces farines, alors même que les exportations vers les autres pays s’accroissaient.

L’insuffisance des contrôles

Le gouvernement anglais est suspecté de n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires après l'interdiction des farines animales dans l'alimentation des ruminants, en négligeant les contaminations croisées mais également en ne prévoyant pas les contrôles et sanctions indispensables pour l'application effective des mesures prises. Le rapport de la commission temporaire d’enquête du Parlement européen sur la crise de l’ESB de février 1997 a d'ailleurs souligné la lourde responsabilité du gouvernement britannique dans la propagation de la maladie.

La France, pas toujours assez rapide pour prendre les mesures

La France a souvent accusé un certain retard dans la prise de décision en comparaison de la législation britannique. Ainsi, la décision de stopper l’introduction de farines de viande dans l’alimentation du bétail a été prise deux ans après le Royaume-Uni, et ne concernait que les bovins jusqu’en 1994, date laquelle elle a été étendue à tous les ruminants. De même, alors que le gouvernement français avait été prompt a interdire l’importation de matériaux à risque provenant du Royaume-Uni seulement trois mois après que leur consommation y fut interdite, la décision de soustraire complètement de l’alimentation humaine tous les matériaux à risque a été adoptée en 1996, six ans après la décision britannique, alors que cette mesure semblait être celle qui assurait la plus grande sécurité pour le consommateur.

Si la France a la plupart du temps devancé la réglementation européenne, elle a parfois mis du temps à mettre en application des directives européennes sur certains sujets. Ce fut notamment le cas pour la modification de la législation concernant le traitement des farines animales afin que celles-ci soient chauffées à 133° C pendant 20 minutes sous 3 bars de pression, conditions requises pour détruire le prion. Cette nouvelle réglementation, parue dans une directive européenne de 1996, ne fut appliquée en France que deux ans plus tard.

L'Union européenne au centre des critiques

La lourdeur administrative de l'Europe mise en cause

Un certain nombre de critiques associent la politique de l'Union européenne à la crise de la vache folle. On lui reproche notamment son inertie. Elle a eu en effet tout au long de la crise un retard flagrant par rapport aux mesures prises par le Royaume-Uni puis la France. Il a fallu attendre six ans après l'interdiction des farines animales dans les aliments du bétail pour qu'elle interdise leurs exportations vers les autres États-membres. De même l'interdiction européenne de l'utilisation des matériaux à risque dans la chaîne alimentaire n'est intervenue qu'en 2000, après trois ans de procédure, et celle concernant la distribution des farines animales aux animaux d'élevage en 2001. Ce retard n’est pas seulement lié aux instances européennes, mais également au refus de certains États-membres qui ne se sentaient pas concernés par l’ESB que des mesures soient prises. La situation a changé avec a découverte de cas d’ESB en Allemagne et au Danemark en 2000, d’où la prise de mesures importantes à partir de cette date. On reproche également à l'Europe son manque de sévérité devant une telle crise, qui s'observe à travers sa réglementation moins sévère que celle de certains pays membres, et ses dérogations comme celles concernant le retrait obligatoire de la colonne vertébrale après 30 mois au Royaume-Uni et au Portugal contre 12 mois ailleurs, alors que ces pays font partie des plus touchés par la maladie.

Un autre reproche qui est fait à l’Europe à l’époque est le peu d’importance qu’elle a alloué à la santé humaine. Jusqu’en 1994, seuls les ministres de l’agriculture ont débattu sur le sujet de l’agriculture. Il faut toutefois savoir qu’à l’époque l’Europe n’avait aucune véritable compétence en matière de santé humaine. Après la crise, le traité d’Amsterdam de 1999 attribuera de plus larges prérogatives à la Communauté en la matière. De plus, la notion de principe de précaution n’apparaissait pas dans les textes européens. Là encore l’ESB a fait évoluer les choses, la Cour de de justice européenne reconnaissant la notion de principe de précaution lorsque la santé humaine était mise en jeu à partir de 1998. En fait, il a fallu attendre que des preuves attestent de la transmissibilité de la maladie à l’homme pour que la Commission prenne la situation un peu plus au sérieux. Avant 1996, des pressions sont faites sur les comités consultatifs pour qu’ils évitent tout alarmisme dans leurs conclusions, et la maladie a été négligée, comme peut en attester une note manuscrite de M. Legras, reproduisant les instructions données par le commissaire Ray Mac Sharry et rendue public par la presse, où figure la phrase « BSE : stop any meeting » (« ESB : stopper toutes les réunions »).

Une situation devenue conflictuelle au sein de l'Union

L'application de législations plus strictes dans certains États-membres que celle adoptée par l'Union européenne a été à l'origine de situations conflictuelles, notamment dans le cadre des échanges de viande et d'animaux vivants. En effet, ces produits relèvent de la compétence exclusive de la Communauté, et toute entrave à ces échanges est formellement interdite par les institutions européennes. Or, alors que l'épidémie prenait de l'ampleur au Royaume-Uni, la Commission européenne a hésité à prendre des mesures, principalement pour préserver la libre circulation et le marché unique qu'elle était en train d'achever de mettre en place. Lorsque certains pays ont mis en place un embargo vis à vis de la viande britannique en 1990, elle a fait pression pour faire avorter cette initiative en menaçant de lancer une procédure devant la Cour de justice européenne. Les États concernés ont finalement cédé, convaincus par les mesures prises par le gouvernement britannique, qui n'ont malheureusement pas été suivies sérieusement. De même, en février 1996, des Länder allemands ont fermeé leurs frontières à la viande bovine britannique et ont vu la Commission européenne engager une nouvelle procédure contre l'Allemagne. Un mois plus tard, 13 États membres ont suivi la position prise par ces Länder, alors qu'aucune mesure européenne n'avait encore été prise. De nouveau, à la fin de l'année 1999, la France et l'Allemagne ont refusé à lever l'embargo comme le préconisait la Commission. Cette dernière a enagé une procédure devant la Cour de justice européenne, qui a conclu en 2001 à des torts partagés : la France aurait dû manifester son désaccord plus tôt, mais il est vrai que les mesures prises par la Commission européenne ne garantissaient pas, à l’époque, une traçabilité suffisante des produits britanniques.