Débris spatial - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mesures de préventions

Afin de réduire le risque de création de nouveaux débris spatiaux, plusieurs mesures ont été proposées, notamment par le Inter-Agency Space Debris Coordination Committee fondée en 1993 par les principales agences spatiales pour étudier le problème :

La passivation des étages supérieurs après utilisation par largage du carburant résiduel, pour limiter le risque d'une explosion des imbrûlés hypergoliques qui engendrerait des milliers de nouveaux débris. Ou encore la désorbitation rapide de ces étages supérieurs en utilisant ce carburant résiduel.

La désorbitation des satellites en fin de vie serait une mesure efficace, une telle manœuvre volontaire a déjà été faite avec succès pour le satellite français Spot-1 fin 2003, réduisant sa présence post-mortem en orbite de 200 à 15 ans. Mais elle requiert parfois trop de carburant ou doit avoir lieu trop longtemps après la mise en orbite pour garantir son succès. Dans ces cas-là, elle pourrait être effectuée grâce à un câble électrodynamique déroulé depuis le satellite et qui le ralentirait et abaisserait son orbite jusqu'à une altitude où la traînée atmosphérique provoquerait rapidement la désorbitation. Pour autant, aucune obligation n'est possible contre les sociétés gérant ces satellites : entre 1997 et 2000, 22 des 58 satellites géostationnaires ont été abandonnés, et 20 n'ont pas été réorbités correctement pour éviter tout risque.

Pour les altitudes où la désorbitation n'est pas économiquement envisageable, telle que l'orbite géostationnaire, le satellite est transféré vers une orbite de rebut où ne se trouve aucun engin opérationnel.

Plusieurs propositions ont été faites pour rabattre les débris vers l'atmosphère terrestre telles que des remorqueurs automatisés, un balai laser (pour détruire les particules ou les dévier vers une orbite plus basse), de gigantesques boules d'aérogel pour absorber les impacts et éventuellement précipiter les débris capturés vers l'atmosphère. Néanmoins, actuellement le principal effort est porté sur la prévention des collisions par la surveillance des plus gros débris et les mesures contre la création de nouveaux.

D'autres idées impliquent la création d'une « décharge » orbitale où seraient rassemblés les plus gros objets afin d'éviter les collisions et de stocker ces ressources de matériaux pour le futur.

Dans la culture populaire

- Le manga Planetes, adapté en anime, relate les aventures d'une équipe de collecteurs de débris spatiaux

- La série TV Dead Like Me commence par la mort du personnage principal, tué par la chute de la lunette des toilettes de la station Mir

- Dans l'épisode Déchets dans l'espace de la série télévisée des années 1970 UFO, alerte dans l'espace, le héros découvre un satellite extraterrestre dissimulé parmi les débris orbitant autour de la Terre

- Dans le film d'animation WALL-E, une scène montre les deux personnages principaux quittant la Terre, entourée d'une ceinture de débris spatiaux

Impacts de débris notables

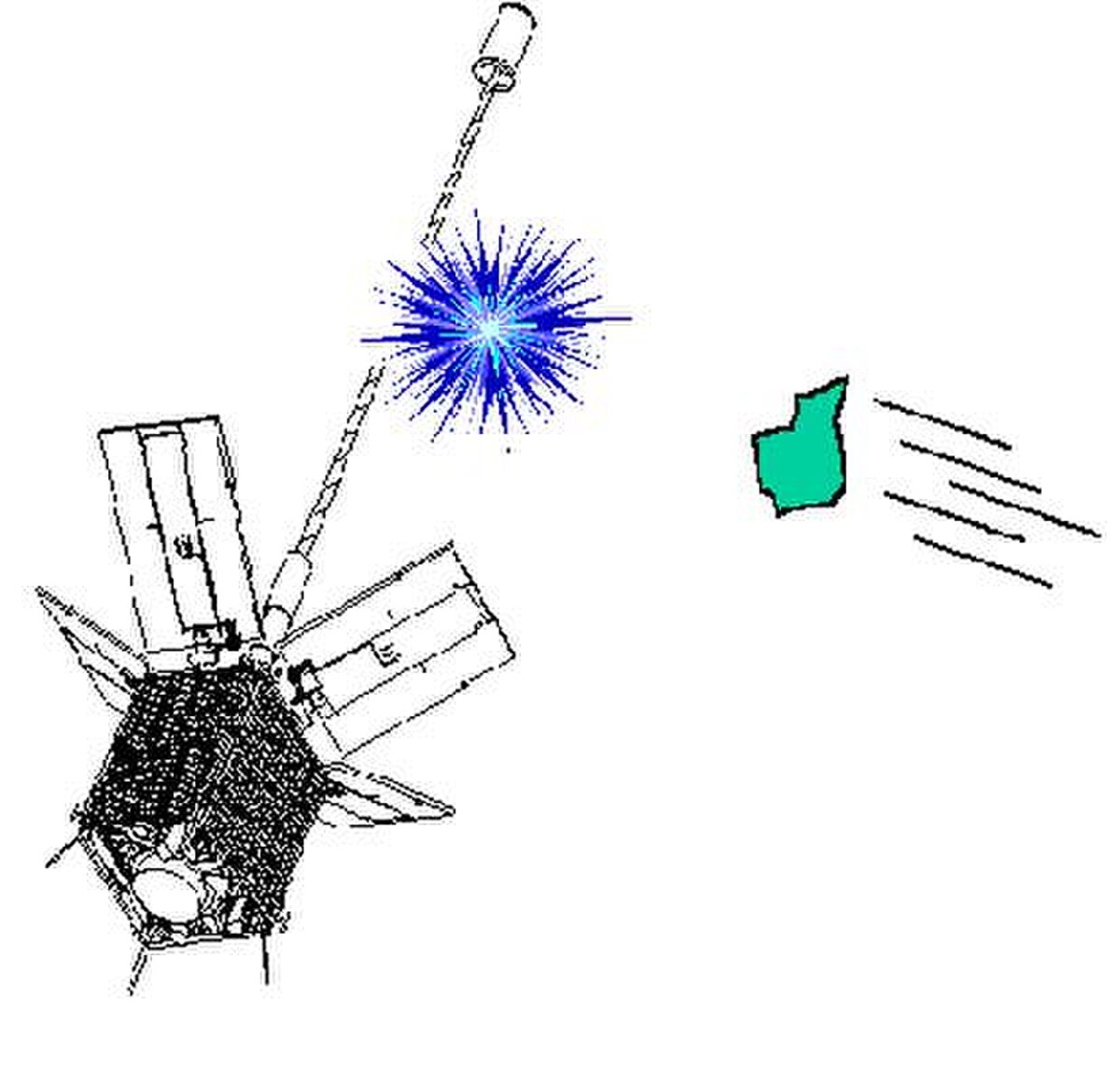

La première collision avec un débris catalogué remonte à 1996 et provoqua l'arrachement d'un bras du satellite militaire français Cerise.

Lottie Williams est la première et la seule personne à ce jour (septembre 2008) à avoir été touchée par un débris spatial d'origine humaine. Alors qu'elle se promenait dans un parc de Tulsa, Oklahoma, le 22 janvier 1997 à 3 h 30, elle remarqua une lueur dans le ciel qu'elle prit pour une étoile filante. Quelques minutes plus tard, elle fut frappée à l'épaule par un objet métallique sombre de 15 cm qui s'avéra plus tard être une pièce de réservoir d'une fusée Delta II lancée en 1996. Elle ne fut pas blessée.