Débris spatial - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Surveillance des débris spatiaux

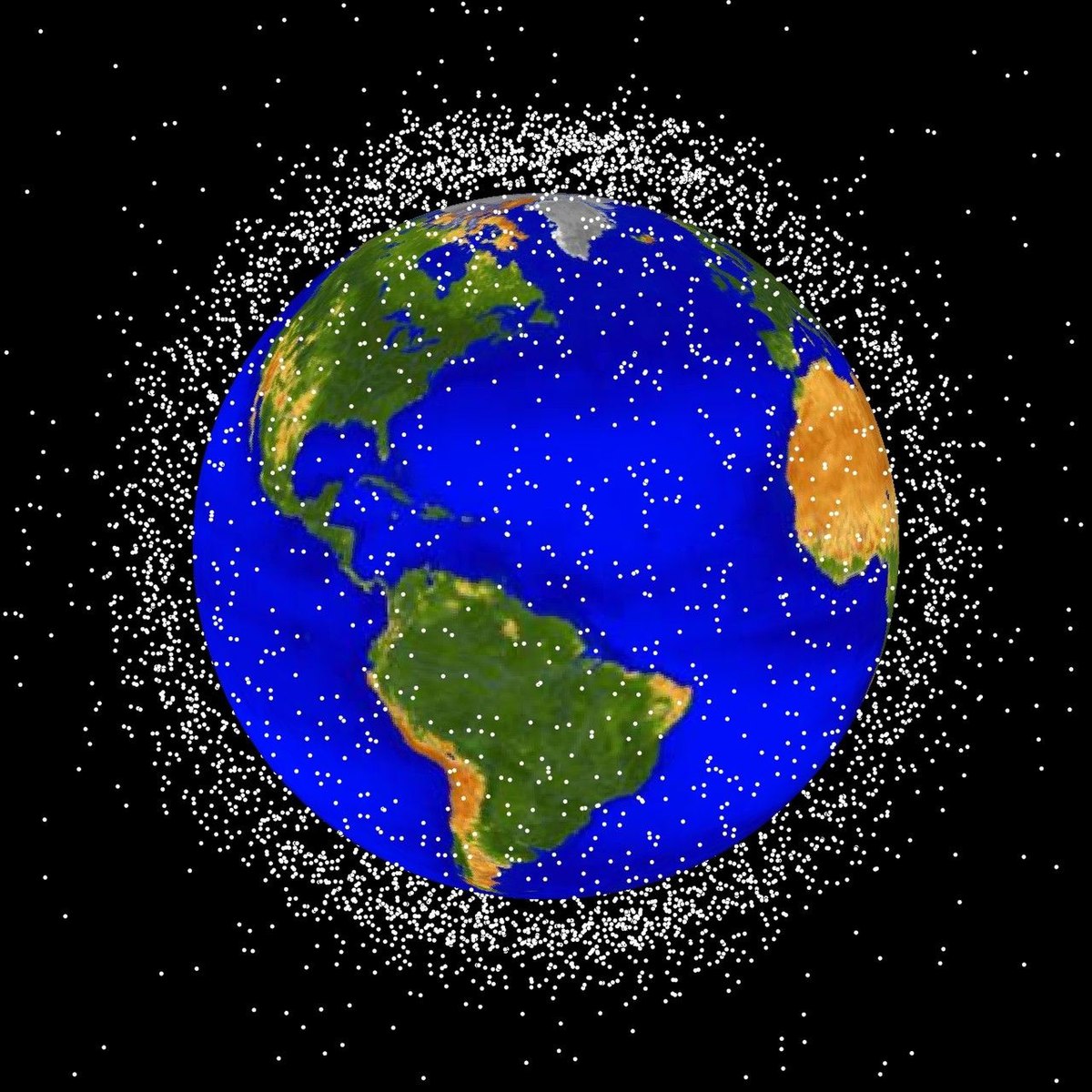

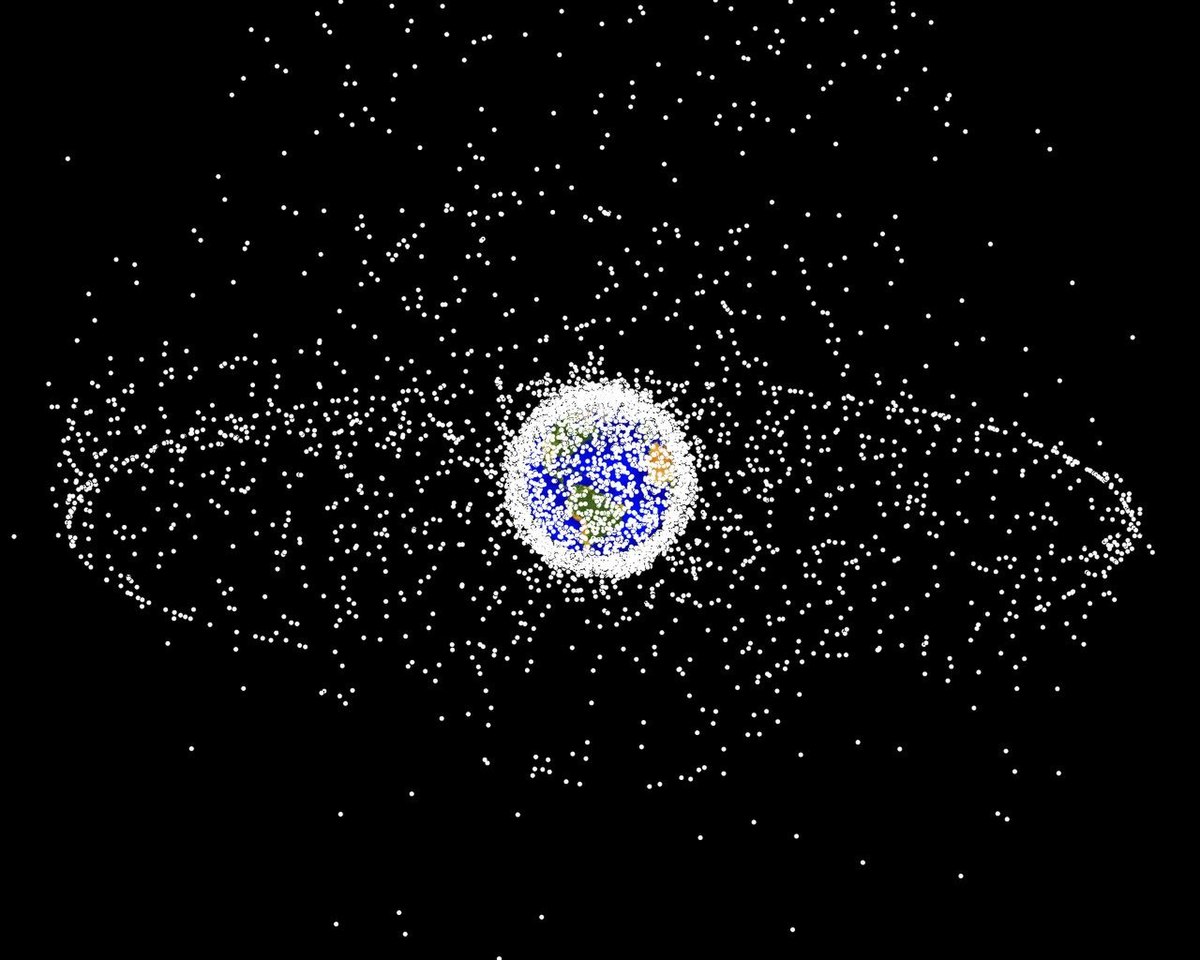

L'USSPACECOM tient à jour un catalogue contenant environ 15 000 objets (de plus de 10 cm en orbite basse et de plus de 1 m en orbite géostationnaire), aussi dans le but de ne pas les confondre avec des missiles ennemis. Les observations collectées depuis plusieurs installations radars et télescopes, ainsi qu'un télescope spatial, sont utilisées pour entretenir ce catalogue. Cependant, la majorité des débris ne sont toujours pas observés. Selon l'Institute of Aerospace Systems de Braunschweig, il y aurait plus de 330 millions d'objets artificiels d'un diamètre d'au moins un millimètre en orbite terrestre.

Cet institut est à l'origine du modèle de distribution et de vitesse des débris nommé MASTER (Meteoroid And Space debris Terrestrial Environment Reference) et utilisé par l'ESA pour calculer les probabilités et directions de collision en orbite. L'agence européenne possède un catalogue de 26 000 débris qu'elle suit avec un réseau d'observatoires et de radars pour corroborer ce modèle.

Le retour sur Terre de matériel orbital est aussi une précieuse source d'informations sur l'environnement de débris de tailles submillimétriques. Le satellite LDEF, déployé par la mission STS-41-C Challenger et récupéré par STS-32 Columbia, a passé 68 mois en orbite. L'examen minutieux de sa surface a permis d'analyser la distribution directionnelle et la composition du flux de débris. Le satellite européen Eureca, déployé par STS-46 Atlantis et récupéré 326 jours plus tard par STS-57 Endeavour a révélé un millier d'impacts sur ses panneaux solaires et 71 sur son corps, de 100 µm à 6,4 mm.

Les remplacements des panneaux solaires du télescope spatial Hubble lors des missions STS-61 Endeavour et STS-109 Columbia apportèrent incidemment de nouvelles précisions pour le modèle d'environnement des débris spatiaux.

Le catalogue du North American aerospace defense (NORAD) qui est sans doute le plus complet qui existe au monde, fait état de plus de 9 000 objets de plus de 10 cm en orbite autour de la Terre (en 2006).

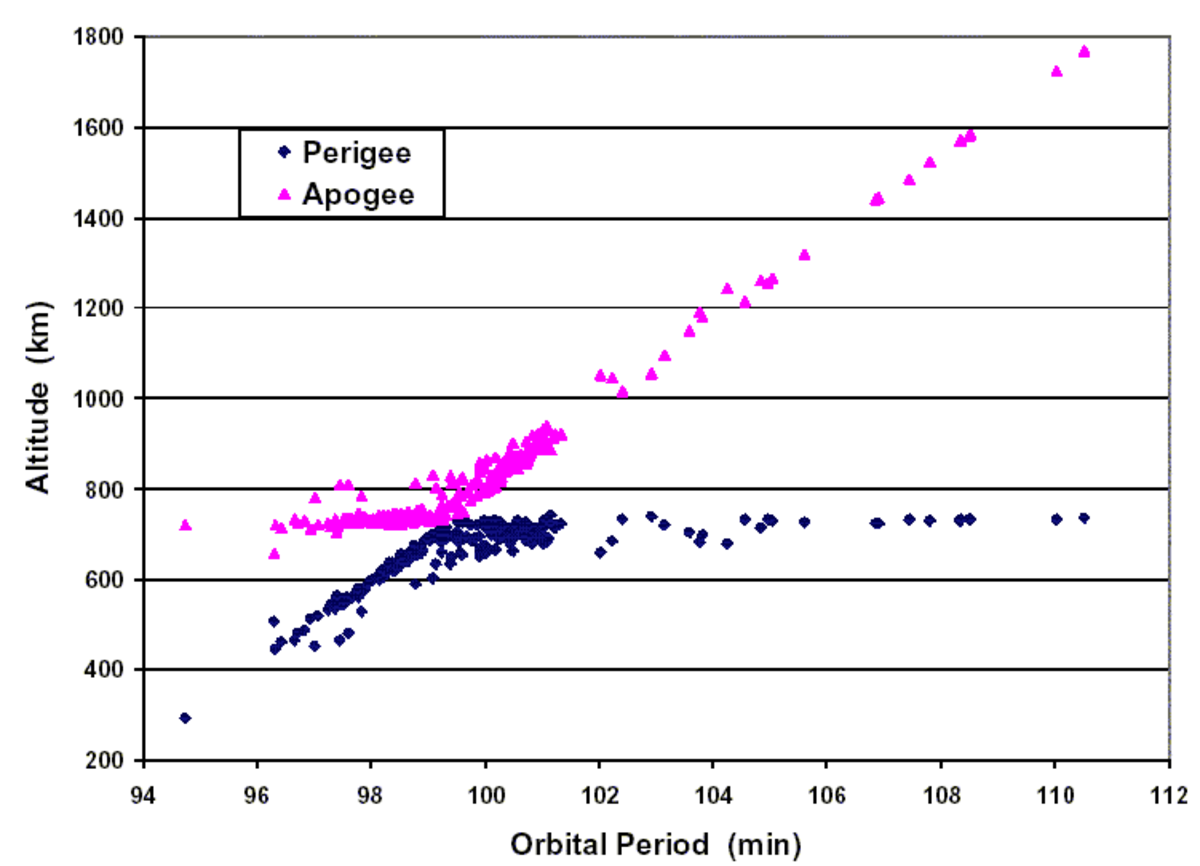

Diagramme de Gabbard

Les groupes de débris issus de la désagrégation de satellites sont analysés grâce à un diagramme dit « de Gabbard » dans lequel le périgée et l'apogée de chaque débris est représenté en fonction de sa période orbitale. Les débris projetés dans le sens du déplacement orbital augmentent en apogée et en période, ils correspondent aux deux bras droits du X. Les débris projetés dans le sens rétrograde ont un périgée et une période diminués (les deux bras gauches du X). Les projections dans les directions perpendiculaires à l'orbite influent peu sur les caractéristiques de période, d'apogée et de périgée, les débris dans ce cas sont concentrés autour du centre de la croix.

L'étude de la distribution des éléments de ce diagramme permet aussi de déterminer les causes de la fragmentation.

Créations significatives de débris

De 1967 à 1988, l'Union Soviétique lança des satellites espions RORSAT alimentés par réacteur nucléaire. À la fin de leur mission, ils éjectaient leur cœur sur une orbite de plusieurs siècles de durée de vie. Durant et après cette éjection, des fuites de fluide caloporteur NaK se sont produites, dispersant des gouttes entre 850 et 1 000 km d'altitude. Ces débris, au nombre d'environ 110 000, d'une taille allant jusqu'à 7 cm et d'une masse totale de 165 kg, représentent encore aujourd'hui un danger pour les objets en orbite basse (ils furent détectés par LDEF dont l'apogée était à 580 km). De plus, il est possible qu'ils aient percuté les radiateurs des RORSAT en orbite de rebut, provoquant de nouvelles fuites de NaK.

Trois accidents significatifs sont à noter : en décembre 1991, un satellite Kosmos aurait été été touché par l'un de ses jumeaux selon des informations américaines ; le 24 juillet 1996, un fragment d'un troisième étage d'une fusée Ariane qui avait explosé en vol dix ans plus tôt a percuté le microsatellite français Cerise ; le 17 janvier 2005, un étage d'une fusée Thor a été percuté par un débris chinois.

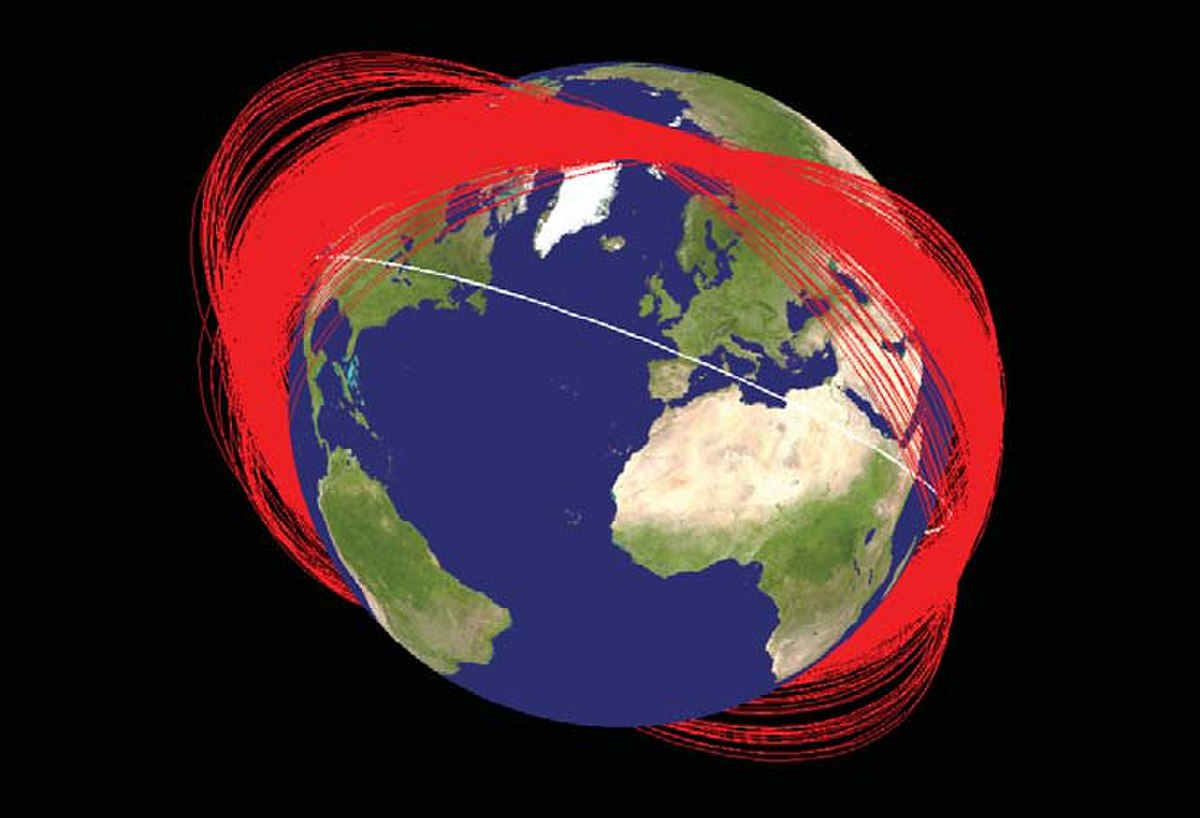

Une des plus grandes créations de débris ne fut pas accidentelle, elle est due à un essai de missile anti-satellite chinois le 11 janvier 2007 causant la destruction de Fengyun-1C. Il provoqua la création de 2 300 débris de taille observable (i.e. de quelques centimètres, décompte de décembre 2007) et d'après les estimations, 35 000 débris d'au moins 1 cm et plus d'un million de débris d'au moins 1 mm. Cet événement est plus préjudiciable que les précédents essais de telles armes car il eut lieu à une altitude plus élevée (850 km) qui engendre une durée de présence en orbite d'au moins 35 ans. En juin 2007, le satellite Terra fut le premier à devoir être dévié pour lui éviter d'être touché par ces débris.

Un événement de magnitude similaire survint le 16 février 2007 quand le dernier étage d'un lanceur russe Briz-M explosa en orbite au-dessus de l'Australie. La fusée avait été lancée le 28 février 2006 transportant un satellite de communication Arabsat-4A, mais un dysfonctionnement l'empêcha d'achever la mise en orbite et il resta en orbite elliptique avec une grande quantité d'imbrûlés hypergoliques corrosifs. L'explosion fut photographiée par plusieurs astronomes, les observations radar n'ont pu établir précisément la trajectoire des débris à cause du caractère de leur orbite. Bien que d'une ampleur semblable au test chinois, le nuage de débris passe par une altitude moindre et une grande partie des 1 100 débris identifiés retombèrent dans l'atmosphère rapidement. Une autre dislocation venait juste d'être observée le 14 février précédent, ce qui en fait trois en l'espace de deux mois. Il y en avait eu 8 dans l'année 2006, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1993.

Le 10 février 2009, la collision entre les satellites Iridium-33 et Kosmos-2251 produisit un nombre important de débris.