Éruption du mont Saint Helens en 1980 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

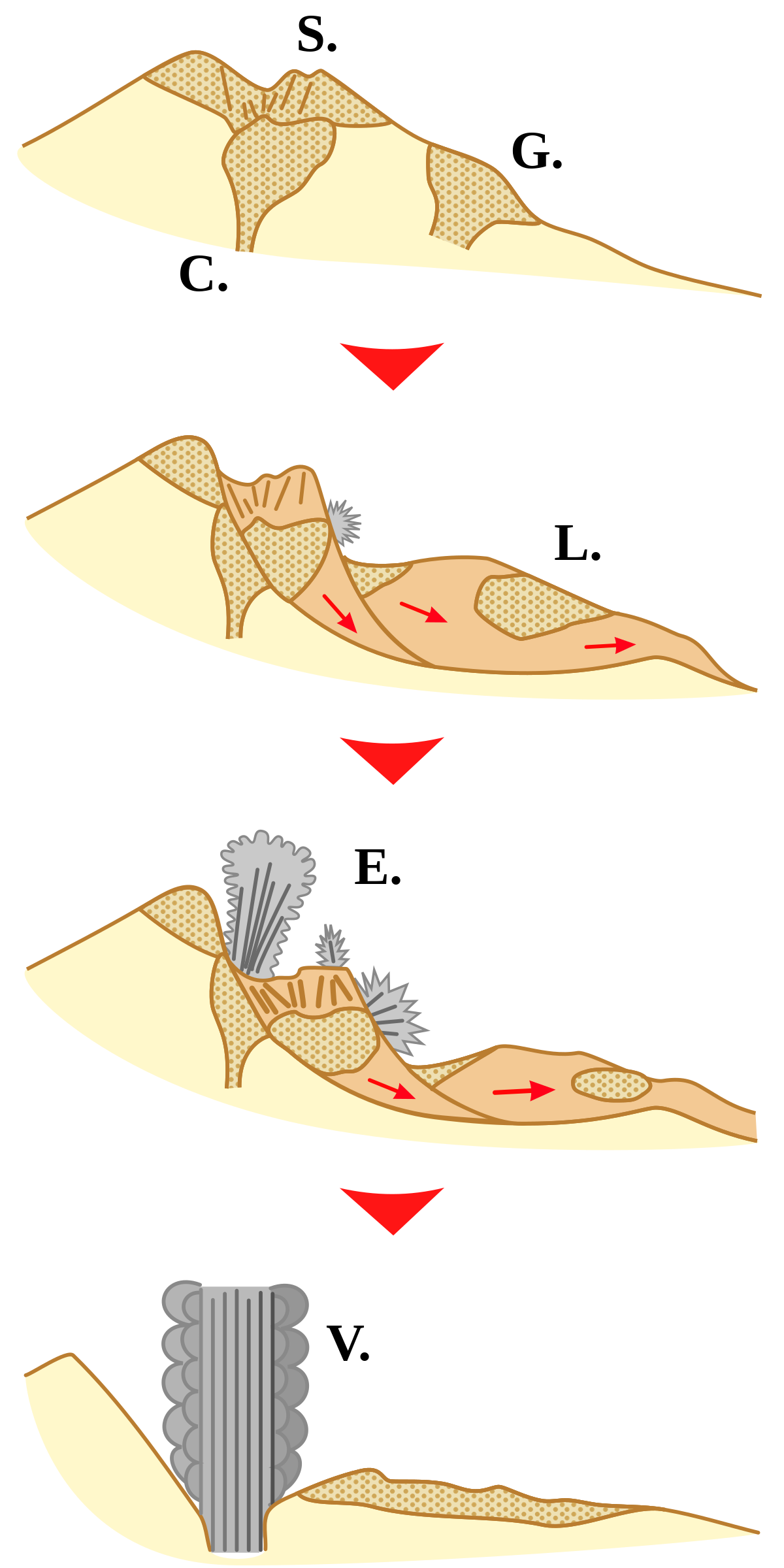

Effondrement du flanc nord

À 7 heures, le 18 mai, le volcanologue de l’USGS David A. Johnston, en permanence de nuit sur un poste d’observation à près de 10 km au nord du mont, transmet par radio les résultats de mesures laser qu'il vient de réaliser. L'activité du mont Saint Helens ce jour ne montre aucun changement par rapport au modèle du mois précédent. Ni la vitesse de gonflement du volcan, ni les émissions de dioxyde de soufre, ni l'évolution de la température du sol ne laissent présager une éruption catastrophique.

À 8 h 32, sans crier gare, un tremblement de terre de magnitude 5,1 fait s'effondrer, environ 10 secondes après (entre 7 et 20 secondes), la face nord de la montagne. C'est l'un des plus grands glissements de terrain connus de l'histoire. Il progresse à vive allure, entre 175 et 250 km/h, et traverse le bras ouest du lac Spirit ; une partie du glissement atteint une crête de 350 m de haut à quelque 9,5 km au nord. Une partie du glissement passe par dessus la crête, mais la majeure partie s'écoule 21 km en contrebas, le long de la rivière North Fork Toutle, recouvrant la vallée d'une couche de débris épaisse de plus de 180 m. Une surface de près de 62 km2 est recouverte et le volume total des dépôts atteint 2,9 km3.

La majeure partie de l'ancienne face nord du mont Saint Helens n'est plus qu'un amas de gravats de 27 km de long, pour une épaisseur moyenne de 46 m. L'effondrement, épais de 1,6 km au niveau du lac Spirit, s'affine dans son extrémité occidentale. L'eau du lac Spirit, temporairement déplacée par le glissement de terrain, génère une vague de 180 m de haut qui va s'écraser contre la crête au nord du lac et ajoute 90 m de gravats à l’ancien lit du lac, élevant sa surface de près de 60 m. Quand l'eau revient dans son bassin, elle charrie des milliers d'arbres abattus par la coulée pyroclastique qui est passée quelques secondes avant l'éboulement.

Les coulées de boue descendant le réseau hydrologique

De la matière chaude et explosive sortant du volcan se disloque pour se mélanger avec la neige recouvrant les glaciers environnants. Comme dans la plupart des éruptions précédentes du mont Saint Helens, ceci entraîne la formation d'énormes lahars (coulées de boue volcanique) et de torrents de boue qui affectent trois des quatre réseaux hydrologiques de la montagne dès 8 h 50. Les lahars descendent à plus de 145 km/h depuis le haut du volcan avant de progressivement ralentir jusqu'à la vitesse de 5 km/h dans les parties plus plates et larges des rivières. Les coulées de boue sur les flancs sud et est du volcan ont la consistance du béton humide alors qu'elles descendent les rivières Muddy, Pine Creek et Smith Creek jusqu'à leur confluence avec la rivière Lewis. Les premiers ponts sont atteints à l'embouchure de Pine Creek et du réservoir Swift, qui s'élève de 80 cm vers midi pour accueillir près de 13 millions de mètres cubes d'eau, boue et débris supplémentaires.

La neige fondue des glaciers se mélange avec les tephra présents sur la pente nord-est du volcan pour créer de plus larges lahars. Ces coulées de boue descendent les bras nord et sud de la rivière Toutle avant de se rejoindre au confluent des bras des rivières Toutle et Cowlitz près de Castle Rock dans l'État de Washington aux alentours de 13 h. Quatre-vingt-dix minutes après l'éruption, la première coulée de boue a parcouru 43 km de rivières alors que des observateurs à Weyerhaeuser's Camp voient passer un mur de boue et de débris de 3,7 m de haut. Près de la confluence des bras nord et sud de la Toutle à Silver Lake, le record de 7,16 m est enregistré.

Une large mais plus lente coulée de boue, d'une consistance dévastatrice, se crée au début de l'après-midi en amont de la North Fork Toutle. Vers 14 h 30 l'imposante coulée de boue détruit Weyerhauser's Camp Baker, les heures suivantes 7 ponts sont à leur tour emportés. Une partie de la coulée se fige 4 km après être entrée dans la rivière Cowlitz mais le plus gros continue à descendre le courant. Après un parcours supplémentaire de 27 km, environ 3 millions de mètres cubes de matière se déposent dans le lit de la Columbia, réduisant la profondeur de la rivière de 7,6 m sur une étendue de 6 km. La rivière résultante (de 4 m de profondeur) obstrue temporairement le canal très fréquenté par les navires cargos allant vers l'océan ; ce qui entraînera une perte économique estimée à 5 millions de dollars US pour la ville de Portland dans l'Oregon. Finalement, plus de 50 millions de mètres cubes de sédiments seront déchargés dans les rivières Cowlitz et Columbia.