Éruption minoenne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Éruption minoenne | |

| | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | Civilisation minoenne |

| Volcan | Santorin |

| Zone d'activité | Cratère sommital, flancs du volcan |

| Dates | Env. 1600 av. J.-C. |

| Caractéristiques | |

| Type d'éruption | Plinienne |

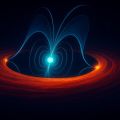

| Phénomènes | Nuées ardentes, tsunami |

| Volume émis | 99 km3 de téphra |

| Échelle VEI | 7 |

| Conséquences | |

| Régions affectées | Mer Égée et delta du Nil |

| modifier | |

L’éruption minoenne désigne l'explosion, au cours du IIe millénaire av. J.-C., du volcan de Santorin et l'effondrement de sa partie centrale, ayant donné naissance à la caldeira actuelle et aux îles de Santorin, Thirassía et Aspronissi.

Datation

La date précise de l'éruption reste débattue, la datation traditionnelle vers -1550, établie par l'étude comparée des styles de céramique, ayant été remise en cause par l'utilisation d'autres méthodes (carbone 14, dendrochronologie) qui indiquent des dates plus anciennes. Actuellement la période retenue comme la plus probable se situe entre -1627 et -1600, sans certitude toutefois. L'éruption ayant laissé des traces dans une partie du bassin méditerranéen, la confirmation de ces datations pourrait amener à modifier les chronologies relatives des civilisations de la région. On retrouve ainsi des traces des ejectas de l'éruption et les dépôts marins des tsunamis dans les sites archéologiques de tout l'est des rivages de la Méditerranée, ce qui fournit une couche stratigraphique de référence.

Effets sur le monde égéen

L'éruption détruisit l'avant-poste de la culture minoenne qui existait à l'époque sur l'île et en Crète et dont on a retrouvé les ruines sur le site d'Akrotiri dans l'île de Santorin. La ville de Knossos, dans les terres, fut épargnée.

La théorie selon laquelle la catastrophe aurait provoqué la destruction de la civilisation minoenne, défendue notamment par Marinatos, est aujourd'hui abandonnée, mais les conséquences indirectes de l'éruption et de ses effets secondaires sur les civilisations de la région sont toujours débattues. Il est par ailleurs difficile de retrouver des indications géologiques ou archéologiques dépourvues d'ambiguité sur la question.

D'après Marinatos et d'autres chercheurs, l'éruption est une des origines possibles du mythe de l'Atlantide. Selon certains chercheurs, elle pourrait aussi être à l'origine des Dix plaies d'Égypte. Ces hypothèses ne font pas cependant pas l'unanimité. L'impact global, et en particulier climatique, de l'éruption fait aujourd'hui l'objet d'évaluations plus nuancées et mesurées.

Conséquences

La catastrophe provoqua un gigantesque tsunami qui traversa la mer Méditerranée de part en part. Ainsi par exemple, au moins trois vagues successives d'une vingtaine de mètres de hauteur entrèrent sur des centaines de mètres à l'intérieur de la Crète.

L'indice d'explosivité volcanique est estimé entre 6 et 7 (densité équivalente de roche = 60 km3), l'éruption ayant été plus importante que ce que l'on a longtemps pensé.