Naissance des étoiles - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Scénario de formation stellaire

Des nébuleuses aux systèmes planétaires

Le scénario actuel de formation des étoiles de faible masse et de masse intermédiaire — jusqu'à quelques masses solaires, soit la grande majorité des étoiles — est schématiquement représenté sur la figure 5. Une nébuleuse se contracte gravitationnellement et se fragmente pour donner des cœurs protostellaires. Dans ceux-ci, se forment au centre une étoile qui grossit par accrétion de la matière environnante ; un disque d'accrétion et une enveloppe circumstellaire accompagnent cette étoile. L'accrétion est accompagnée d'éjection d'une partie significative de la matière chutant sur l'étoile sous la forme de jets d'éjection polaires. Dans le disque d'accrétion se forment des corps par agrégation de poussière appelés planétésimaux. Une fois atteinte une masse critique, ces planétésimaux se mettent à leur tour à accréter la matière environnante pour former des planètes. L'accrétion sur l'étoile et les planètes ainsi que l'éjection finissent par épuiser la matière présente autour de l'étoile : celle-ci est alors « nue » et entourée d'un système planétaire.

Les modes de formation stellaire

La formation des étoiles est généralement schématisée par trois modes principaux :

- une formation sporadique en systèmes de petite taille, de une à quelques étoiles ;

- une formation en groupes d'étoiles d'une dizaine à une centaine de membres, comme dans la région du Taureau et du Cocher ;

- une formation en amas, dans des nuages moléculaires géants, où un grand nombre d'étoiles naissent dans un système dense et gravitationnellement lié, comme dans Orion B.

La différence entre les deux premiers modes et le troisième tient à la densité d'étoiles qui est susceptible d'influer sur le processus de formation stellaire et des premières phases de leur évolution : dans un amas dense, la probabilité est élevée de former des étoiles massives, qui influencent leur environnement par un champ ultraviolet intense et par l'onde de choc au stade de supernova, qui peut survenir avant même que les étoiles de faible masse du même amas aient fini leur formation. De plus, les interactions dynamiques menant à la destruction des disques protoplanétaires, la création et la destruction de systèmes multiples ou la diffusion des planètes sur des orbites excentriques sont beaucoup plus importantes lors de la formation en amas.

La séparation entre ces trois modes est arbitraire et la réalité offre plutôt un continuum allant de la formation de systèmes de quelques étoiles à la formation de centaines de milliers d'étoiles dans les amas globulaires.

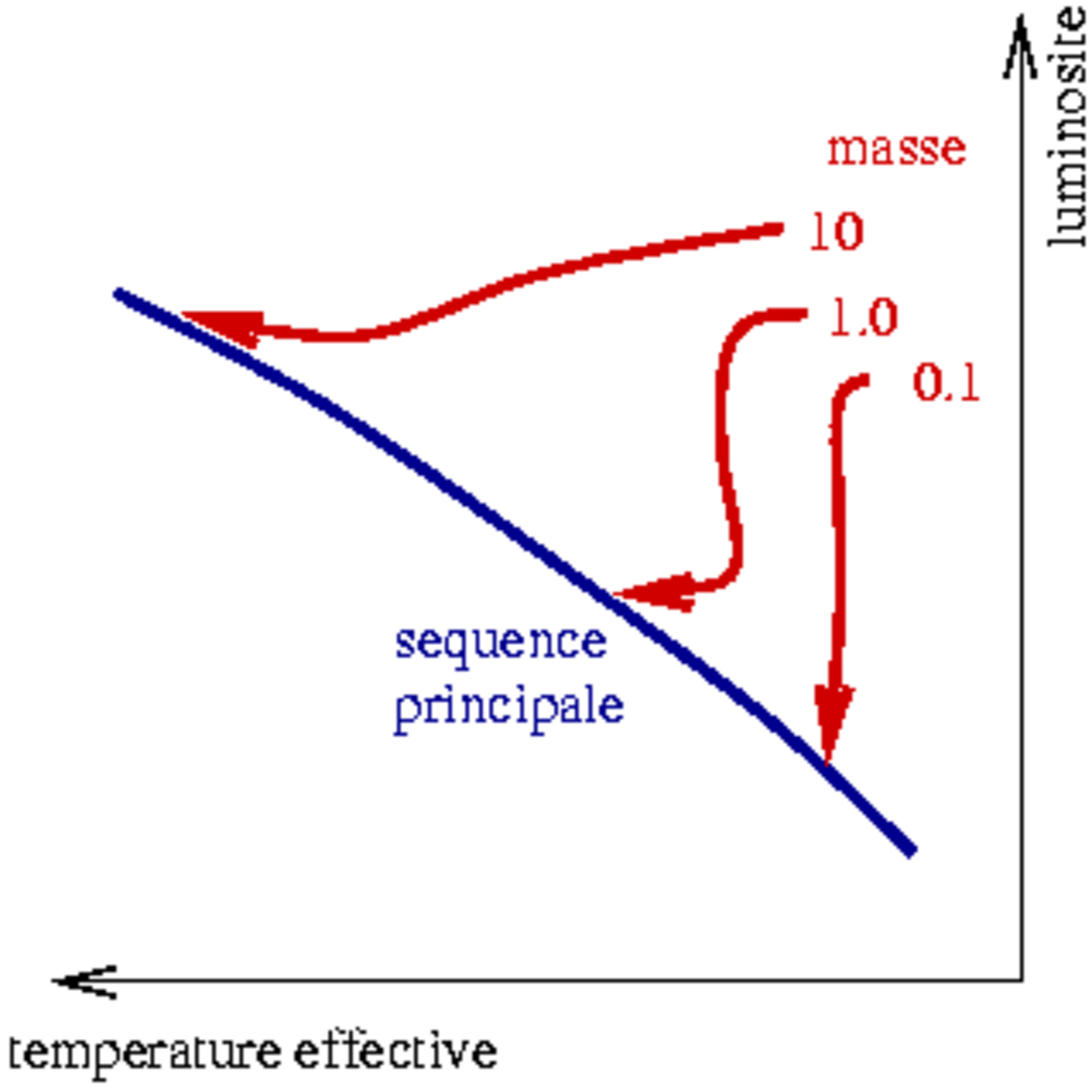

Évolution dans le diagramme de Hertzsprung-Russell

Les étoiles jeunes occupent dans le diagramme de Hertzsprung-Russell une zone au-dessus de la séquence principale. Le diagramme de la figure 7 représente l'évolution d'une étoile jeune à partir du moment où elle devient visible (classe II) jusqu'à la séquence principale. Les étoiles de faible masse — typiquement moins de 0,5 masse solaire — finissent ainsi leur formation de manière isotherme tandis que les étoiles de forte masse le font à luminosité constante. Les étoiles de type solaire connaissent, elles, deux phases :

- une phase de contraction isotherme ;

- une phase de contraction à luminosité constante.

Les étoiles jeunes occupent la même zone du diagramme de Hertzsprung-Russell que les étoiles évoluées. En l'absence d'observations complémentant la photométrie visible et proche-infrarouge, il est parfois impossible de les distinguer de ces dernières.

Formation des étoiles de faible masse

La formation de la grande majorité des étoiles, celles de masse solaire ou de plus faible masse, est divisée en quatre phases définies par les propriétés du spectre de ces objets. Cela est résumé sur la figure 6.

Au début de leur formation, les protoétoiles sont enfouies dans un environnement de gaz et de poussière (dit enveloppe) qui empêche la lumière visible de nous parvenir ; ces objets ne peuvent être observés que dans le domaine des ondes radio — et des rayons X — qui parviennent à traverser cette enveloppe (classe 0). On nomme cet état globule obscur. À mesure que l'enveloppe s'amincit (classe I) puis disparaît (classe II), les rayonnements infrarouge (provenant notamment du disque d'accrétion) et visible (provenant de l'étoile) finissent par nous parvenir. Lorsque le disque d'accrétion s'amenuise et que s'y forment les planètes, cet excès infrarouge diminue (classe III).

Ces classes observationnelles sont définies de manière statistique, les étoiles jeunes pouvant dévier de ces classes pour différentes raisons. Par exemple :

- dans les systèmes multiples serrés, la matière circumstellaire est perturbée et peut être dissipée plus rapidement ;

- certains systèmes de classe II présentent un disque d'accrétion vu par la tranche, dont la matière opaque occulte le rayonnement en visible et proche infrarouge ;

- certains systèmes de classe II présentent des sursauts d'accrétion importants et rapides — augmentation de la puissance d'accrétion d'un facteur cent en quelques années — qui modifient radicalement l'allure du spectre visible infrarouge.

Formation des étoiles de forte masse

Localisation : Au cœur d'amas très denses ou parfois isolées. On ne sait pas exactement comment se forme une étoile massive. Les modèles théoriques ne parviennent pas encore à expliquer l'existence d'étoiles de plus de 8 masses solaires, l'accrétion de matière étant censée être stoppée au-delà de cette masse du fait de la pression de radiation de la proto-étoile.

Hypothèse du modèle physique

- Collision des disques d'accrétion de protoétoiles de moindre masse

- « Accrétion à haute concentration de gaz » via un taux d'accrétion plus fort, permis par le puits de potentiel gravitationnel de l'amas

Hypothèse du modèle statistique

- Hasard dans la distribution en masse des étoiles au moment de leur formation (fonction de masse initiale)

- Hasard dans la distribution en taille des amas.

Incidences des étoiles massives

- influencent leur environnement par un champ ultraviolet intense -> créent des régions d'hydrogène ionisé (ou régions HII) qui peuvent à leur tour abriter de la formation stellaire

- provoquent une onde de choc au stade de supernova avant même que les étoiles de faible masse aient fini leur formation

- les interactions dynamiques importantes provoquent une instabilité du système

Remarque: On n'observe pas de planètes autour des étoiles massives, car le disque proto-planétaire est balayé par les vents puissants de l'étoile centrale avant même que des planètes aient pu se former.