Ours dans la culture - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Époque préhistorique

L'époque préhistorique est celle d'une cohabitation étroite entre l'homme préhistorique et plusieurs espèces d'ours. Michel Pastoureau pense que « les hommes et les sociétés […] semblent hantés par ce souvenir, plus ou moins conscient, de ces temps très anciens où avec les ours ils avaient les mêmes espaces et les mêmes proies, les mêmes peurs et les mêmes cavernes, parfois les mêmes rêves et les mêmes couches ».

Culte de l'ours

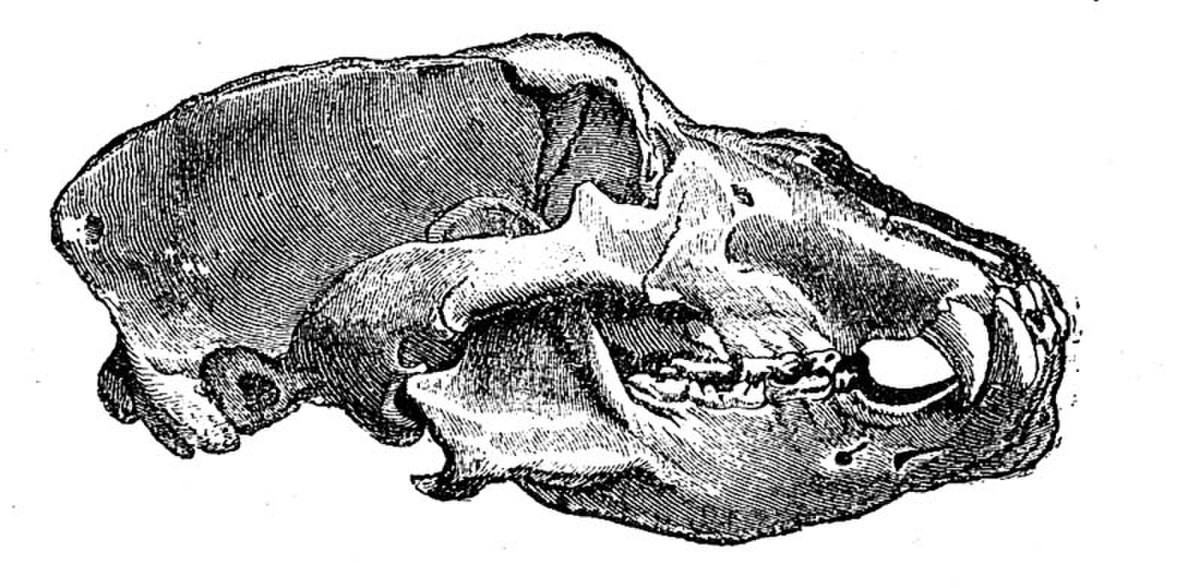

L'existence d'un culte de l'ours religieux et symbolique dans les grottes préhistoriques est évoquée dès 1920. On retrouve plus tard ce culte dans de nombreuses sociétés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie avec d'innombrables témoignages à l'appui. La question de son ancienneté au paléolithique moyen fait depuis plusieurs décennies l'objet d'un débat entre chercheurs et historiens : les sceptiques, comme André Leroi-Gourhan et Frédéric Édouard Koby, ne voient dans la présence d'ossements et de crânes d'ours aux côtés de ceux des hommes et dans certaines positions que des coïncidences ou le résultat de phénomènes taphonomiques, qui ont donné naissance à une légende. Le nombre d'ossements d'ours retrouvés dans ces grottes est toujours extrêmement important, mais la question demeure de savoir s'ils ont été amenés par les hommes, ou s'ils proviennent d'ours morts naturellement. Selon Michel Pastoureau, des os et crânes d'ours semblent avoir été volontairement disposés de manières particulières, et « nier le fait que l'ours possédait un statut à part serait faire preuve de mauvaise foi », mais les préhistoriens opposés au culte de l'ours sont majoritaires au début du XXIe siècle.

La plus ancienne trace connue d'association possible entre l'ours et la culture humaine figure dans la grotte du Regourdou, en Périgord et près de Lascaux, où l'on a retrouvé en 1965 une sépulture humaine datée de 80 000 ans avant notre ère et celle d'un ours brun sous une même dalle. Cette grotte fut alors vue par les préhistoriens comme « un véritable sanctuaire permettant de résoudre le problème du culte de l'ours », et selon une thèse soutenue par Christian Bernadac, cet animal aurait pu être le « premier dieu célébré par les hommes ». Au paléolithique supérieur, soit environ 30 000 ans avant notre ère, les preuves d'une association symbolique de l'ours avec l'homme sont plus solides, entre autres à la grotte Chauvet, en Ardèche, où des crânes d'ours probablement disposés volontairement de manière rituelle ont été retrouvés. La consommation de viande d'ours semble également avoir été courante.

Art préhistorique

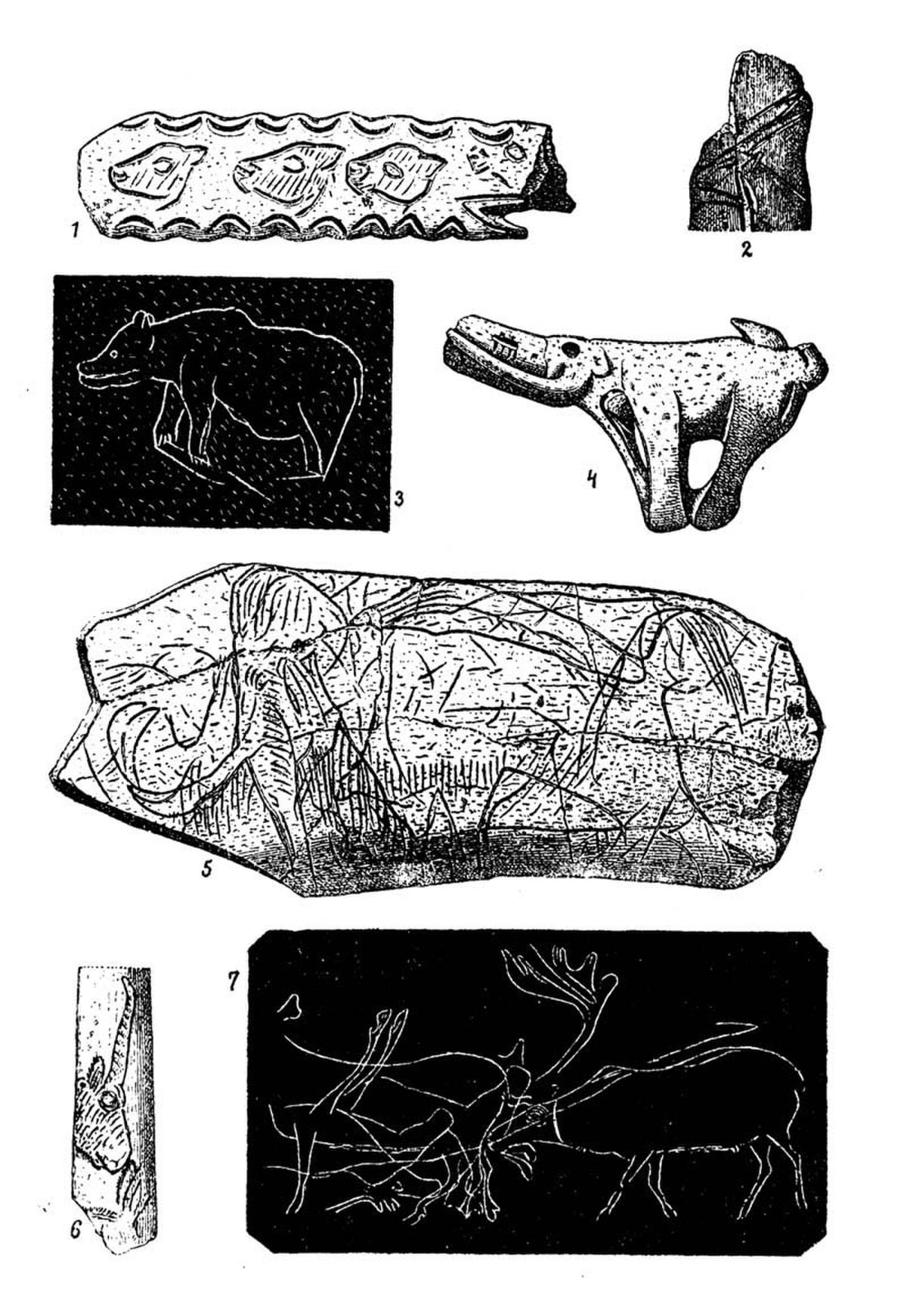

L'ours figure dans l'art pariétal dès 35 000 ans avant notre ère, et représente environ 2 % des dessins animaliers dans les grottes d'Europe occidentale. La grotte Chauvet contient plus de quinze représentations d'ours mais ces animaux ne sont présents que dans un dixième des 300 grottes paléolithiques connues en 2007, comme celle des Combarelles, de Montespan et des Trois-Frères, où est représenté un personnage thérianthrope avec des pattes antérieures d'ours. Bien que les ours aient fait des cavernes leur habitat favori, elles n'ont vraisemblablement pas été habitées par les hommes qui en décorèrent les parois. Une célèbre statue en argile, un temps la plus ancienne statue attestée, datant d’environ 15 000 ans avant ajourd’hui, représente un ours.

Différentes hypothèses existent concernant la signification des dessins. L'abbé Breuil évoquait un rituel de protection pour la chasse mais l'idée fut abandonnée. Ces dessins furent également vus comme les représentations de mythes sur l'origine des clans ou des emblèmes totémiques. Plus récemment, une hypothèse évoque une fonction chamanique, et la représentation des visions du chaman durant sa transe.

Dans l'art mobilier, des ours ont été représentés sur tous les supports d'expression habituels : matériaux lithiques (plaques de schiste, calcaire), matériaux osseux (os, bois de renne…). On connaît quelques modelages d'argile provenant de République tchèque (site de Dolní Věstonice).

Une thèse récente a fait état de près de 200 représentations d'ours dans l'art préhistorique, surtout attribuées à la période magdalénienne. Il semble qu'il soit impossible de discriminer les représentations d'ours des cavernes de celles d'ours bruns à travers leur simple représentation, qui obéit plutôt à des volontés d'exagération ou de simplification des formes qu'à une stricte reproduction naturaliste.