Ours dans la culture - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Cultes et traditions jusqu'à l'époque moderne en Europe

À l'arrivée de la Renaissance, l'ours est de moins en moins mentionné dans les rituels et les traditions d'Europe de l'Ouest et se voit exceptionnellement associé à la sorcellerie et au sabbat, un procès de sorcellerie en Lausanne en 1464, où l'accusée avoua avoir « embrassé le cul » d'un ours dans lequel le Diable s'était incarné, faisant figure d'exception. Aux XVe et XVIe siècles, un jeu de mots entre dame et ours, donnant « d'amours », devint populaire mais cet animal conserva une mauvaise réputation, symbole de vices et de péchés, de goinfrerie, et même de ruse. Dans les six fables de La Fontaine où l'ours apparaît, c'est toujours sous les traits d'une bête stupide, maladroite et bornée.

En avril 1602, une paysanne savoyarde, Antoinette Culet, passe pour avoir été enlevée par un ours gigantesque qui lui vouait une « passion monstrueuse », l'enferma dans une caverne et la viola durant trois ans. La jeune femme mit au monde un enfant mi-ours mi-homme que l'ours étrangla peu après sa naissance. Elle fut libérée début 1605 et reconduite chez son père, mais l'ours descendit de sa montagne et exigea qu'elle lui soit rendue durant trois nuits de suite, avant d'être abattu. L'histoire fut consignée comme un récit véridique, et se révèle très semblable à celles du vaste thème de l'ours amateur de jeunes filles.

On retrouve également le thème de l'ancêtre totémique puisque selon la légende, toutes les communautés tziganes ont pour ancêtre fondateur un ours.

Parallèlement, sous la pression démographique, l'ours se fit physiquement de plus en plus rare. Les fondateurs de la zoologie mirent fin aux légendes concernant sa reproduction et ses mœurs au fil de leurs travaux, mais ne s'intéressèrent pas vraiment à cet animal avant la fin du XXe siècle, alors qu'il avait disparu de la plupart des régions où il était historiquement présent. Les ethnologues ont de leur côté abondamment étudié les rituels et traditions liés à l'ours, dans les régions où ceux-ci ont survécu.

Laponie et Finlande

Bien que l'emblème national finlandais soit le lion, l'ours est indissociable de la Finlande et de la Laponie, et ce dès la préhistoire comme chez la plupart des peuples finno-ougriens qui en ont fait un ancêtre totémique. Vers 1670, les chasseurs d'ours lapons se revêtaient d'une peau de cet animal avant de partir chasser. Ces rituels sont mentionnés par des explorateurs et des ethnologues, principalement au XXe siècle. Ils s'accompagnaient de chants, de danses, de déguisements et de prières car les Lapons ont pour coutume de demander à l'ours de se faire tuer avant toute chasse. L'animal était considéré comme extrêmement intelligent, capable de comprendre jusqu'au langage humain et aux intentions des chasseurs, ce qui obligeait ces derniers à avoir recours à toutes sortes de ruses pour le tromper. Ainsi, les chasseurs ne devaient jamais prononcer le nom de l'ours et effectuer leurs préparatifs en toute discrétion, omettant soigneusement d'en parler aux femmes réputées trop bavardes, et qui par là s'attireraient le courroux de l'ours. Le retour de la chasse, en procession, s'accompagnait de chants et d'imitations. L'ours était ensuite dépecé et son cœur, réputé le meilleur morceau, réservé à celui qui avait vu la bête le premier lors de la chasse. Les ossements de l'ours étaient soigneusement enterrés après le dépeçage, trois jours de deuil suivant les funérailles de l'animal.

L'ours (karhu) fut vénéré avant l'ère chrétienne en Finlande puisqu'on retrouve trace d'un culte de l'ours dans l'épopée Kalevala, mais ensuite largement diabolisé. Les danses et rituels ont disparu en ce début de XXIe siècle, mais l'ours reste un emblème culturel du pays, à travers, par exemple, la bière de l'ours (karhu olut) et de nombreux toponymes.

Europe de l'Est et Europe germanique

Les rituels attestés dans ces deux régions sont très proches les uns des autres, et mettent en scène un ours, un homme déguisé en ours ou un ours en paille symboliquement embrasé durant l'hiver, la période du carnaval, le dimanche des Rameaux ou la fin des moissons, afin de favoriser le retour du printemps et la croissance des céréales.

Contes populaires

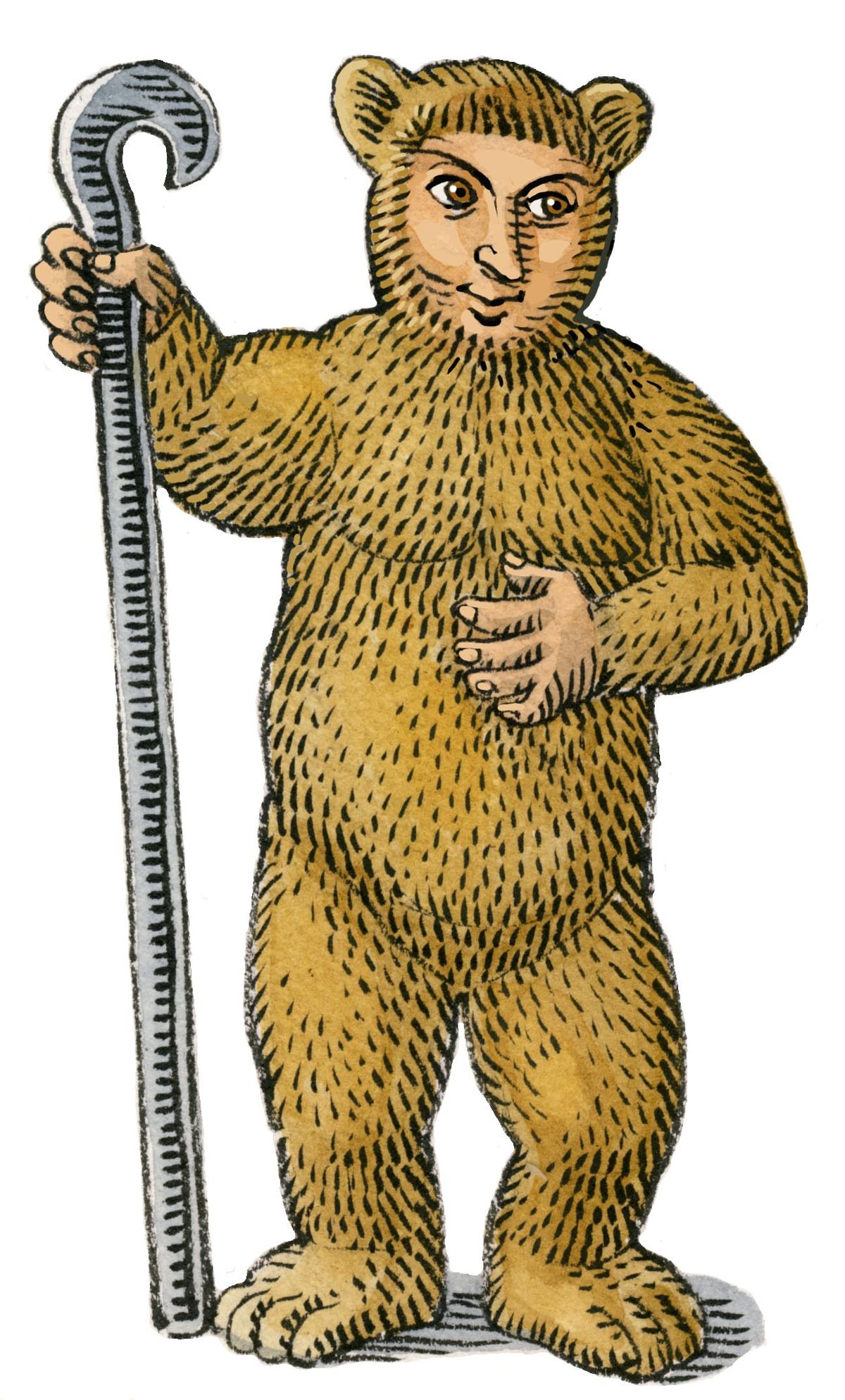

La réputation de l'ours amateur de jeunes femmes se retrouve de tout temps dans de multiples contes populaires, étonnants par leurs points communs, notamment la métamorphose et l'anthropomorphisme de l'ours : celui-ci devient capable de parler, et parfois, d'adopter un mode de vie humain.

- Jean de l'Ours

Le plus célèbre conte lié à l'ours est celui de Jean de l'Ours, dont il existe de nombreuses versions sur trois continents. Être hybride né d'une femme et d'un ours, mi-humain et mi-animal, Jean de l'Ours est doté d'une force surhumaine qui lui permet de surmonter diverses épreuves, et, mal accepté, finit par retourner mourir dans la caverne qui l'a vu naître. La « folklorisation » progressive de ses différentes versions a tendu à atténuer la nature fondamentalement duale et ambiguë du personnage, écartelé entre sa nature animale, sauvage, païenne voire satanique, et son humanité aspirant au spirituel et à la religion, pour en faire un gentil « nounours » et un héros positif. Dans des versions anciennes, Jean de l'Ours terrifie les gens par sa laideur et fait le mal sans le vouloir avec sa force démesurée.

- Contes de Grimm

Boucle d'or et les Trois Ours est un conte de Grimm évoquant la rencontre entre trois ours anthropomorphes et une petite fille, Boucle d'or. Un jour, en attendant que leur pudding refroidisse, les ours partent se promener. Boucle d'or découvre la maison vide, y entre par curiosité et se mêle aux affaires de la famille avant de s'assoupir dans le lit de l'ourson. De retour chez eux, les trois ours la réveillent et, selon les versions, la tuent ou l'effraient avant de la mettre en fuite. Un autre conte de Grimm, Blanche-Neige et Rose-Rouge, met en scène deux filles qui rencontrent un ours effrayant capable de parler et l'invitent ponctuellement dans leur logis. Il s'agit d'un prince maudit par un nain qui l'a condamné à errer dans les bois sous forme d'ours jusqu'à être libéré de son sort.

- Autres

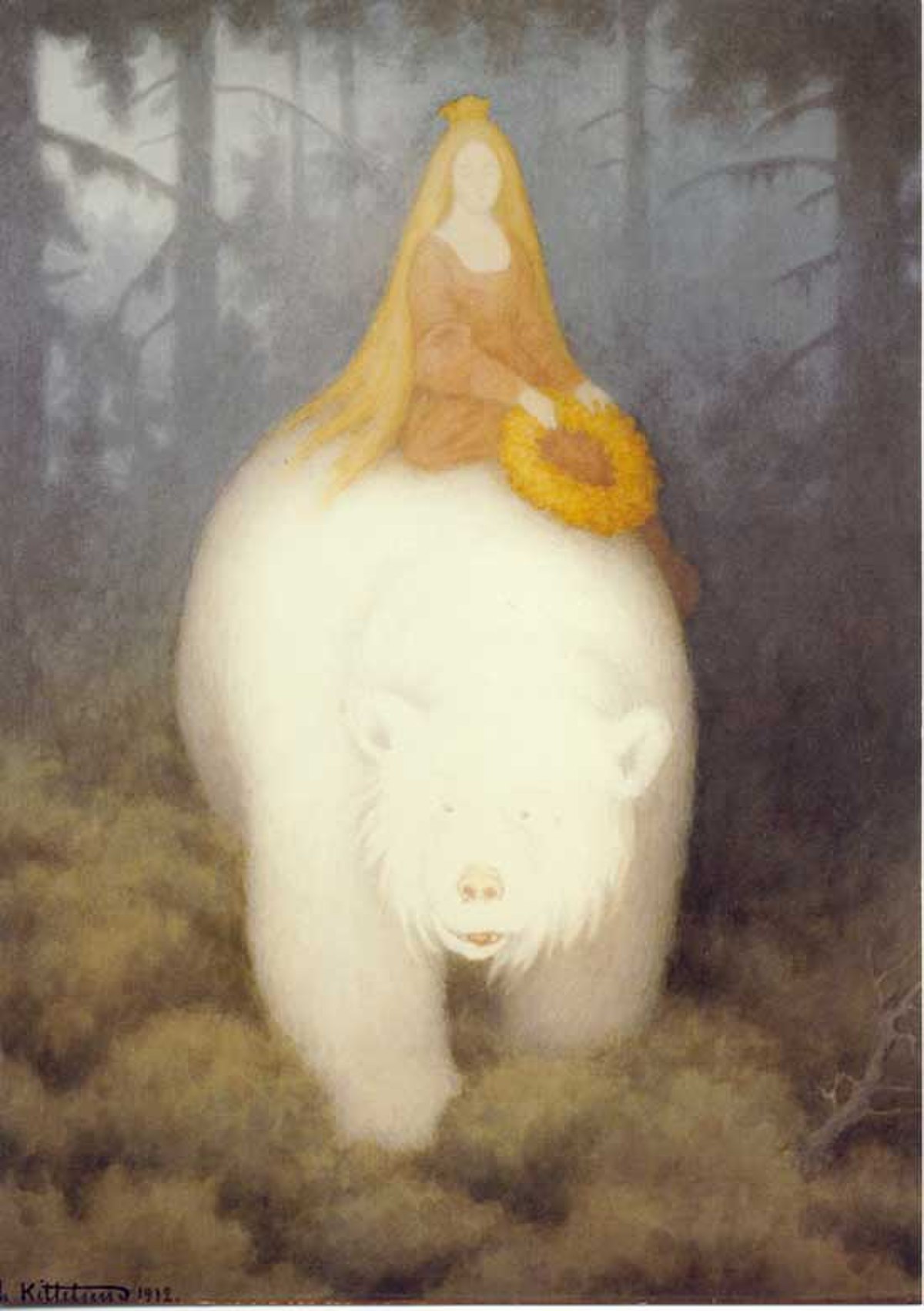

Deux contes norvégiens mentionnent un ours dans un rôle important. Dans l’Ours-roi Valemon, Valemon, jeune roi du pays de l'été, est changé en ours blanc par la princesse du pays de nulle part, qu'il a refusé d'épouser. Dans L'Ours brun de Norvège, un prince est changé en ours par une sorcière. Quelques versions de La Belle et la Bête donnent à cette dernière l'apparence d'un ours. Cette particularité a pu inspirer la comtesse de Ségur, qui met en scène un jeune homme couvert de poils et nommé « Ourson » dans l'un de ses contes de fées.

Le culte de l'ours se retrouve encore sous des formes « folklorisées » mais très ancrées dans la tradition locale des Pyrénées. Ce sont généralement des manifestations liées au Carnaval et au renouveau du printemps, symbolisées par la sortie de l'hivernation de l'animal qui a lieu à la Chandeleur. Des chasses à l'ours très ritualisées ont lieu : un homme est revêtu de fourrures, le visage noirci ou masqué, il court les rues en donnant la chasse aux femmes, avec des simulacres sexuels très explicites, puis il est pris en chasse par des chasseurs et divers personnages aux masques et tenues également ritualisés, avant d'être mis à mort. La mort de l'ours n'est que provisoire, car chacun sait qu'il reviendra l'année suivante. Ces festivités ont lieu plus souvent en Soule, en Bigorre, en Andorre et dans les Pyrénées-Orientales.