Peste d'Arles (1720-1721) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conséquences

Démographiques

Sur le plan démographique la peste de 1720-1721 est particulièrement meurtrière. D'après Charles-Roux, dans son ouvrage Arles :

- ... dans la ville 8 572 individus avaient péri, et dans la banlieue 1 638 ; parmi eux, 4 consuls, 35 membres du corps municipal, 11 nobles, 7 avocats, 17 bourgeois, 72 prêtres et 35 médecins ou pharmaciens. La population totale d'Arles étant à cette époque de 23 178 habitants, on voit ce qu'une telle année lui avait coûté ....

Toutefois, Odile Caylux dans un ouvrage plus récent avance différents chiffres dont celui plus modeste de 7 500 victimes pour la ville seule. Le clergé arlésien est décimé en particulier les Minimes qui ont converti leur monastère en hôpital pour pestiférés. La noblesse et la bourgeoisie paient également un lourd tribut au fléau même si certains de leurs membres se sont réfugiés dans leurs propriétés camarguaises dès les premiers signes de l'épidémie, entraînant de vives tensions notamment aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Dans les années qui suivent, Arles, contrairement à Marseille, va mettre beaucoup de temps pour afficher à nouveau une population comparable à celle d’avant la peste ; la ville doit en effet attendre la fin des années 1840 pour retrouver ses 23 000 habitants.

Économiques et financières

La ville déjà endettée avant l'épidémie doit faire face au défaut d'encaissement des taxes et à la disparition de nombreux contribuables. De plus, la cité a du mal à trouver de nouveaux prêteurs, et en dépit de dons et de diverses aides ainsi que la négociation dans de bonnes conditions de ses billets avant la faillite de la banque Law, la ville va mettre plus de 20 ans pour rétablir ses finances. Mais cette mortalité n'affecte pas uniquement les finances communales : elle augmente, à la suite de la disparition de nombreux journaliers, le prix de la main-d'œuvre, ce qui obère en particulier les revenus des fermes des grands propriétaires arlésiens. Notons enfin que la peste se déclare à une période où la campagne arlésienne est dévastée par une invasion de sauterelles qui détruisent les récoltes sur pieds aggravant ainsi la détresse de la population.

Autres

A côté des impacts démographiques, financiers et économiques, cette peste, curieusement, a également des conséquences juridiques. Le déguerpissement des notaires dès le début de la contagion avait en effet obligé les aumôniers à recueillir les testaments, testaments rédigés pour la plupart sur papier libre et sans témoin, ce qui entraîne après l’épidémie de nombreuses contestations et procès.

Après les ravages de la peste, Arles connait un regain extraordinaire de ferveur religieuse, caractérisé par la multiplication des processions. La Vierge et les nombreux saint honorés de la cité continuent à être l'objet d'une dévotion traditionnelle, tandis que se développe le culte du Sacré-Cœur, considéré par l'Église comme antidote au rationalisme des Lumières.

Chronologie

La contagion initiale

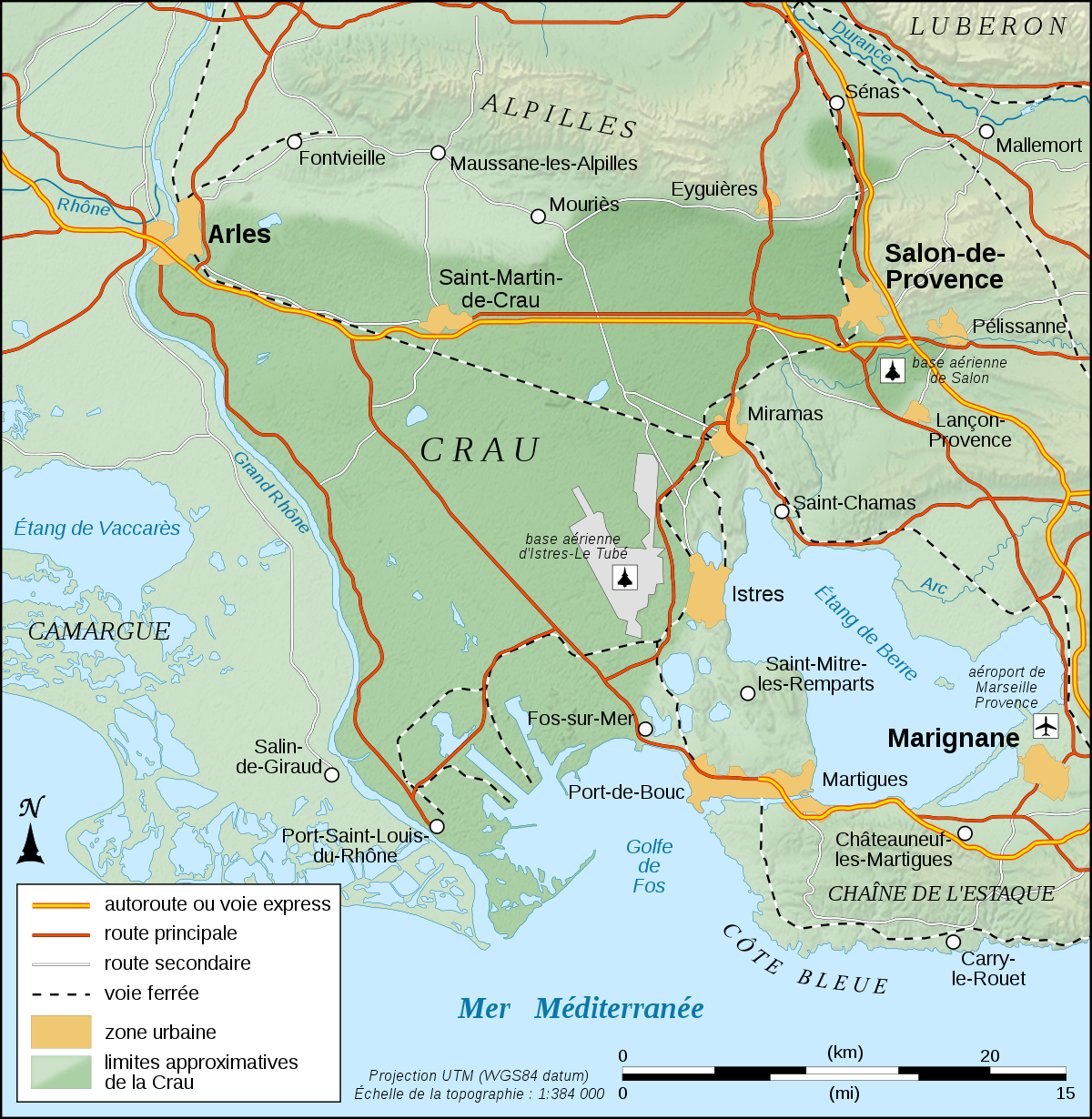

D'après les historiens, la peste d'Arles commence le 26 novembre 1720 quand Marguerite Poncet, dite Mérone, meurt à la tapie en Crau, petit cabaret à trois lieues de la ville d’Arles. Son corps examiné par le médecin Simon n’aurait montré aucune marque de contagion. Toutefois, ce cabaret avait été fréquenté par un poissonnier, dénommé Simiot, qui venant de Marseille aurait apporté la peste à Tarascon.

Le 17 décembre 1720, la peste entre dans la ville avec le dénommé Claude Robert, dit Poncet Méron et neveu de Marguerite Poncet, venant malade de ce fameux cabaret en Crau ; il avait résidé dans le Mas de Perne contaminé par un proche d'un trafiquant. À Arles, il loge dans une maison des arènes où il meurt deux jours plus tard. Bien que son décès n'ait pas été identifié initialement comme causé par la peste, son cas demeure suffisamment suspect pour que toute la population résidant dans les arènes (400 à 500 personnes) soit mise en quarantaine par la fermeture de toutes les issues. La ville leur fait distribuer du pain et des vivres pour 40 jours.

Le mal présent dans la cité inquiète tous les Arlésiens et ceux qui le peuvent -peut-être jusqu'à 10.000- se réfugient en campagne dans leurs résidences ou dans des cabanes de fortune. Certaines professions, en dépit des précautions et directives des consuls, viennent ainsi à manquer comme celle des notaires :

- Il est décidé le 3 janvier que les testaments pourront être reçus par les aumôniers car il ne reste dans la ville plus qu’un seul notaire.

Pendant ces quarante jours, seules 3 ou 4 personnes tombent malades. L'hiver se passe sans alarme supplémentaire et on ne dénombre pas plus de 5 décès, tant à la ville que dans les campagnes, probablement à la suite de la vigilance exercée par le commandant M. de Baumont, frère de M. Arlatan. Le mal semble « sous clef ». Mais en campagne apparaissent quelques cas et dès le 14 mars la Camargue est consignée. –

La reprise de l'épidémie

À la fin avril 1721, l'infection se répand soudainement dans les arènes puis rapidement dans tout le quartier de la Major. Les autorités font dresser immédiatement des barrières pour éviter au peuple de ce quartier de venir dans le reste de la ville et sequestrent les mendiants au quartier de Trinquetaille. Fait exceptionnel dans toute la Provence, une émeute éclate au début juin 1721 quand après le 25 mai les troupes du marquis de Caylus coupent la population de son terroir au moment des moissons. Dès le le 3 juin un grenier à blé du quartier de la Cavalerie, les greniers à sel et un magasin de farine sont pillés. Le 4, les barrières sont enfoncées par une mutinerie des habitants, mutinerie rapidement réprimée par une troupe de 1 200 à 1 500 hommes de guerre commandée au nom du roi par le marquis de Caylus (il y a 3 fusillés le 9 juin), et le mal gagne la ville tout entière. Les églises sont fermées et les messes célébrées en plein air.

Toutefois, à la suite de ces incidents, le blocus est assoupli et les moissons autorisées.

Une mortalité effrayante

Dès lors, les quarantaines n'étant plus respectées, l'épidémie devient foudroyante ; des gens barricadés depuis des mois sont contaminés et meurent chez eux. La mortalité atteint des sommets, plus de 100 morts par jour en juin et juillet (soit une mortalité quotidienne de 0,5 % de la population totale). Les responsables de la cité, contrairement à ceux de la plupart des villes provençales, ne fuient pas leur responsabilité et nombreux meurent en service : en juin 1721, le commandant de la ville Jacques d’Arlatan meurt et est remplacé, sur instruction du roi, par Dominique de Jossaud ; en juillet, c’est au tour du premier consul M. de Fourchon, puis du consul Grossy. Le 21 juillet une procession expiatoire à saint Roch est organisée.

Parallèlement à ces problèmes sanitaires, la ville doit faire face aux pillages en particulier des corbeaux, c'est-à-dire des hommes qui enlèvent les cadavres et les jettent dans la fosse commune. De nombreuses exécutions sont prononcées comme par exemple le 3 juillet ou le 23 août. À la mi-août, des campagnes jusque là épargnées commencent à être attaquées (Corrège, mas de Verd, Mas de la Flèche en Crau, ...) Le 4 août la municipalité réussit toutefois à faire proclamer une nouvelle quarantaine. Le 15, l'ancien archevêque de la ville, le cardinal de Reims François de Mailly, envoie, à titre de secours, un fonds de 10 500 livres.

La fin de l'épidémie

En août, l'état sanitaire de la ville commence à s'améliorer. Le 21 septembre avec la mort déclarée suspecte de l'avocat Brun, revenu semble-t-il en ville après être resté dans sa résidence de campagne avec sa mère, Arles enregistre le dernier décès du à la peste. À la fin septembre, une procession solennelle d'action de grâce est rendue aux saints anti-pesteux, sainte Rosalie, saint Roch et saint François-Régis. Persuadé que le fléau n'a cessé que par ces actions religieuses et populaires, l'archevêque d'Arles Jacques de Forbin-Janson proclame une procession annuelle en l'honneur de saint Roch. Le 25 septembre, la quarantaine est levée et cinq jours plus tard, les survivants commencent les vendanges, d'abord en Crau puis à partir du 10 octobre en Camargue, au Plan du Bourg et au Trébon.

Le 18 décembre est célébrée dans l'allégresse générale la fin de la seconde quarantaine : c'est la constatation officielle de la fin de la contagion. Et le 20 décembre, la peste ayant disparu, les églises rouvrent leurs portes. L'épidémie, entre le premier cas déclaré dans la ville (17 décembre 1720) et la fin officielle de la contagion (18 décembre 1721), a donc pratiquement duré un an jour pour jour.