Pinguicula moranensis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Distribution et habitat

Pinguicula moranensis est parmi les espèces de la Section Orcheosanthus celle qui a la plus grande aire de répartition. C'est aussi l'espèce de Pinguicula la plus commune et la plus largement distribuée au Mexique, où on la trouve dans toutes les grandes chaînes de montagnes, sauf la Sierra Madre Occidental et la Baja California. Des stations sont connues dans les États mexicains de Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosi, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala, Quintana Roo et Michoacán, et dans les départements guatémaltèques de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapan, Solola, Chimaltenango, Baja Verapaz, Guatemala et El Progreso. Elle y pousse en montagne entre 800 et 3200 mètres d'altitude. En général, l'espèce tend à suivre les affleurements sédimentaires de la période crétacée. Toutefois, Pinguicula moranensis var. neovolcanica tend à pousser sur des roches ignées de l'Eje Volcánico Transversal.

Pinguicula moranensis pousse le plus souvent dans des régions montagneuses et tempérées boisées de chênes ou à pins et chênes. Cependant sa distribution s'étend dans les forêts tropicales et dans des broussailles xérophytes, aussi bien que dans des parois de gorges ou de canyons à forte hygrométrie ambiante. Pinguicula moranensis préfère les milieux humides et ombragés, tels que les bords des cours d'eau, les ravins ou les tranchées routières, ou dans les litières de feuilles sur des sols sableux riches en matière organique. Sa capacité à absorber les éléments nutritifs issus des proies arthropodes qu'elle capture lui permet de croître dans des milieux pauvres sans craindre la concurrence des autres plantes. En conséquence, on la trouve souvent dans des zones perturbées ou sur des falaises escarpées. Comme ses racines n'ont guère qu'un rôle d'ancrage, la plante ne requiert que peu de sol, voire pas de sol du tout, et on peut en trouver des groupes denses accrochés à de gros rochers, à des roches escarpées ou moussues, ou même comme plante épiphyte sur des troncs d'arbres. Ses plantes compagnes courantes sont les mousses, les sellaginelles, les fougères et d'autres plantes herbacées, ainsi que des arbres à canopée tels que les pins et les chênes.

Taxonomie

Sergio Zamudio Ruiz, dans sa révision de 2001 de la section Orcheosanthus, qualifia la question de l'identité et de la délimitation exacte de Pinguicula moranensis comme étant « sans doute le problème le plus difficle à résoudre dans ce genre ». Cette difficulté est due principalement à la grande variabilité et à la vaste distribution géographique de l'espèce, ce qui a conduit à la description de nombreux synonymes depuis la première identification de l'espèce il y a près de 200 ans. Les botanistes ont essayé de délimiter l'espèce à l'aide de diverses méthodes morphologiques, écologiques et génétiques, mais à ce jour des débats subsistent sur le placement et la description de Pinguicula moranensis et ses relations avec les espèces auxquelles elle est étroitement apparentée.

Histoire botanique

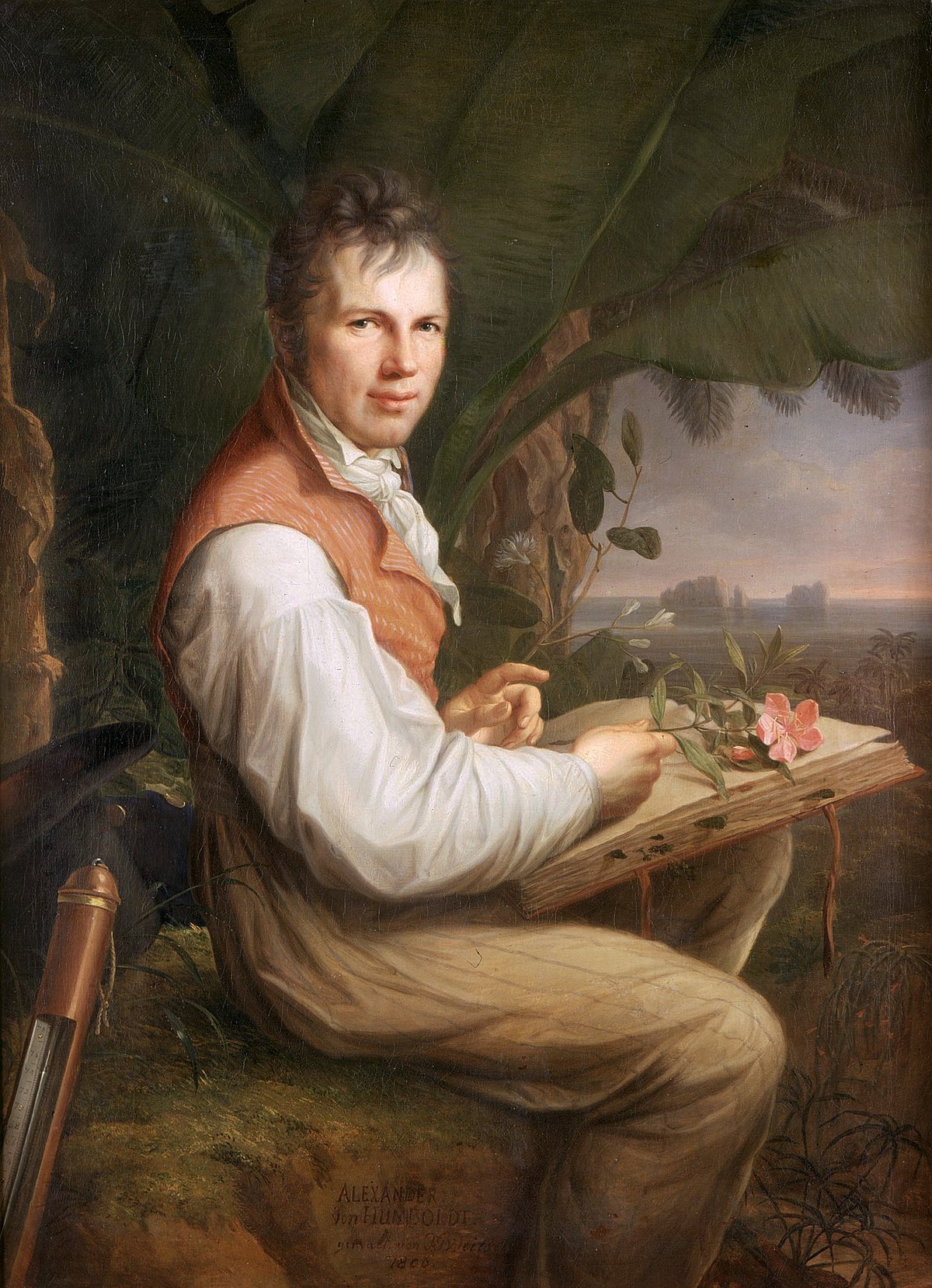

Avant l'expédition en Amétique latine de Humbolt et Bompland en 1799–1804, seules huit espèces de Pinguicula étaient connue de la science — cinq originaires d'Europe, deux d'Amérique du Nord et une, Pinguicula involuta, du Pérou. À partir de 1803–1805, trois nouvelles espèces d'Europe et d'Amérique du Nord ont été décrites, portant le total des espèces connues à onze. En 1817 Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland et Carl Sigismund Kunth ont décrit trois nouvelles espèces découvertes lors de leur expédition latino-américaine : Pinguicula calyptrata du Pérou et les premières expèces mexicaines identifiées : Pinguicula macrophylla et Pinguicula moranensis. À cette époque, aucune classification infragénérique n'avait encore été proposée.

En 1844, le botaniste suisse romand, Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle (qui créa le premier Code de nomenclature botanique), proposa de subdiviser le genre en trois sections fondées sur la morphologie florale. Il plaça dans la section Orcheosanthus les espèces ayant une corolle pourpre, profondément bilabiée avec cinq lobes sensiblement égaux, un tube floral court et un grand éperon ne dépassant pas le tube. Il classa dans cette section quatre espèces, toutes mexicaines, : Pinguicula oblongiloba, Pinguicula orchidioides, Pinguicula caudata et Pinguicula moranensis, et en exclut Pinguicula macrophylla qu'il considérait comme une « espèce douteuse ».

La section Orcheosanthus augmenta avec la description de Pinguicula flos-mulionis par Charles Morren en 1872, puis Eugène Fournier ajouta Pinguicula sodalium en 1873 et Sander proposa Pinguicula bakeriana en 1881. En 1879–1888, cependant, un botaniste du nom de William Hemsley, après avoir étudié des spécimens dans des herbiers et en culture, arriva à la conclusion que tous les taxons placés jusqu'alors dans la section Orcheosanthus appartenaient en fait à la même espèce. Ayant des doutes sur l'identité des deux espèces décrites à l'origine par H.B.K., Hemsley décida d'appliquer le nom de Pinguicula caudata à ce conglomérat d'espèces. Ce nom a depuis lors été appliqué de façon « indiscriminée » aux membres de ce complexe.

Vingtième siècle

Quand Barnhart révisa la famille des Lentibulariaceae en 1916, il reconnut six espèces dans la section Orcheosanthus, admettant toutefois que ce nombre était susceptible de changer à l'occasion d'études ultérieures de la section. Sprague proposa, en 1928, que l'espèce ajoutée par Hemsley était probablement distincte, mais qu'elles étaient vraisemblablement si voisines que faire la distinction entre elles supposait de pouvoir observer des caractères généralement, voire toujours, impossibles à distinguer sur des spécimens desséchés. Sprague reconnut huit espèces dans la section : Pinguicula moranensis , Pinguicula caudata , Pinguicula oblongiloba, Pinguicula flos-mulionis, Pinguicula bakeriana, Pinguicula rosei, très semblable à Pinguicula moranensis, décrite par Watson en 1911, et la très distincte Pinguicula gypsicola.

En 1966, Casper publia la toute première monographie du genre. Il définit clairement son organisation taxonomique en accord avec toute une série de caractéristiques morphologiques et phénotypiques. Casper considéra Pinguicula caudata, ainsi que divers autres taxons, comme des synonymes de Pinguicula moranensis. Il n'admit donc que six espèces dans la section Orcheosanthus : Pinguicula moranensis, Pinguicula gypsicola, Pinguicula macrophylla , Pinguicula oblongiloba, et les deux espèces récemment découvertes, Pinguicula colimensis et Pinguicula cyclosecta. A cette époque 14 espèces supplémentaires avaient été découvertes et classées dans la section. Quand Zamudio redéfinit la section en 1999, il décida cependant de n'y inclure que 12 espèces, dont les six retenues par Casper. Pinguicula moranensis demeure donc dans la section Orcheosanthus, avec plus d'une douzaine de synonymes dont elle a hérité au cours de ses 200 ans d'histoire taxonomique.

Phylogénétique

L'importance variable que les différent auteurs avaient attribuée aux diverses caractéristiques morphologiques pour arrêter la taxonomie du genre a longtemps fait de la subdivision du genre un sujet de controverse. Ruiz (2001) a justifié sa révision de la section Orcheosanthus par une analyse phylogénétique, faisant appel à vingt caractéristiques morphologiques et phénologiques. En 2005, Cieslak et. al. ont mené la première analyse phylogénétique de l'ensemble du genre Pinguicula. Faisant appel à des données moléculaires, ils furent à même d'isoler les caractéristiques morphologiques qui étaient des synapomorphies de différents groupes, apportant la peuve d'une structure taxonomique génétiquement fondée. Leurs résultats d'ensemble ne confirmaient pas le placement de Pinguicula moranensis dans la section Orcheosanthus, mais indiquaient plutôt qu'elle devrait être placée dans la section Longitubus aux côtés de Pinguicula laueana.

Infirmant encore plus la révision de la section Orcheosanthus par Ruiz en 2001, les données phylogénétiques de Cieslak et al. indiquaient que Pinguicula rectifolia et plusieurs taxons non nommés qui avaient été traités comme des synonymes de Pinguicula moranensis constituaient en fait un complexe distinct. Ils isolèrent plusieurs caractères morphologiques qui pouvaient servir à distinguer les complexes, dont la longueur de l'éperon floral (plus long chez P. moranensis), la couleur des fleurs (jamais de bleu chez P. moranensis), et la forme des lobes latéraux de la corolle (montrant une torsion chez P. rectifolia). Une étude plus approfondie analysant de nombreuses populations de Pinguicula moranensis et d'autres éléments de taxons proches est nécessaire pour résoudre ce complexe.

Variétés

Après avoir minutieusement étudié Pinguicula moranensis dans son habitat, Ruiz (1999) arriva à la conclusion que l'espèce pouvait être subdivisée en deux variétés distinctes, principalement sur la base de la forme des feuilles composant leurs rosettes d'hiver:

- Pinguicula moranensis var. moranensis

Cette variété a des rosettes d'hiver ouvertes composées de feuilles de forme spatulée à l'extrémité obtuse ou arrondie. Elle affectionne les substrats calcaires.

- Pinguicula moranensis var. neovolcanica

Cette variété a des rosettes d'hiver fermées en forme de bulbes composées de feuilles à pointe aciculaire. Elle affectionne les substrats ignés .

Ruiz remarqua aussi que ces sous-espèces avaient des affinités différentes pour les substrats de sol. Il remarqua cela alors qu'il cherchait à retrouver les populations de plantes dans lesquelles Humboldt et Bonpland avait collecté leurs spécimens types en 1803. Bien que Ruiz ait réussi à retrouver de nombreuses populations de l'espèce poussant dans les zones que Humboldt et Bonpland avaient parcourues dans les environs de Mina de Moran, seule une population, celle poussant sur du calcaire, correspondait à la description de H.B.K. et à leurs spécimens type et isotype maintenant conservés dans l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Les autres populations de la région poussent sur des substrats d'origine éruptive et collent mieux à la description de Pinguicula orchidioides faite par Hooker en 1846. Ces dernières formèrent par la suite la nouvelle variété, Pinguicula moranensis ssp. neovolcanica.