Pont George-V - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Un siècle de navigation

Orléans, carrefour central du commerce

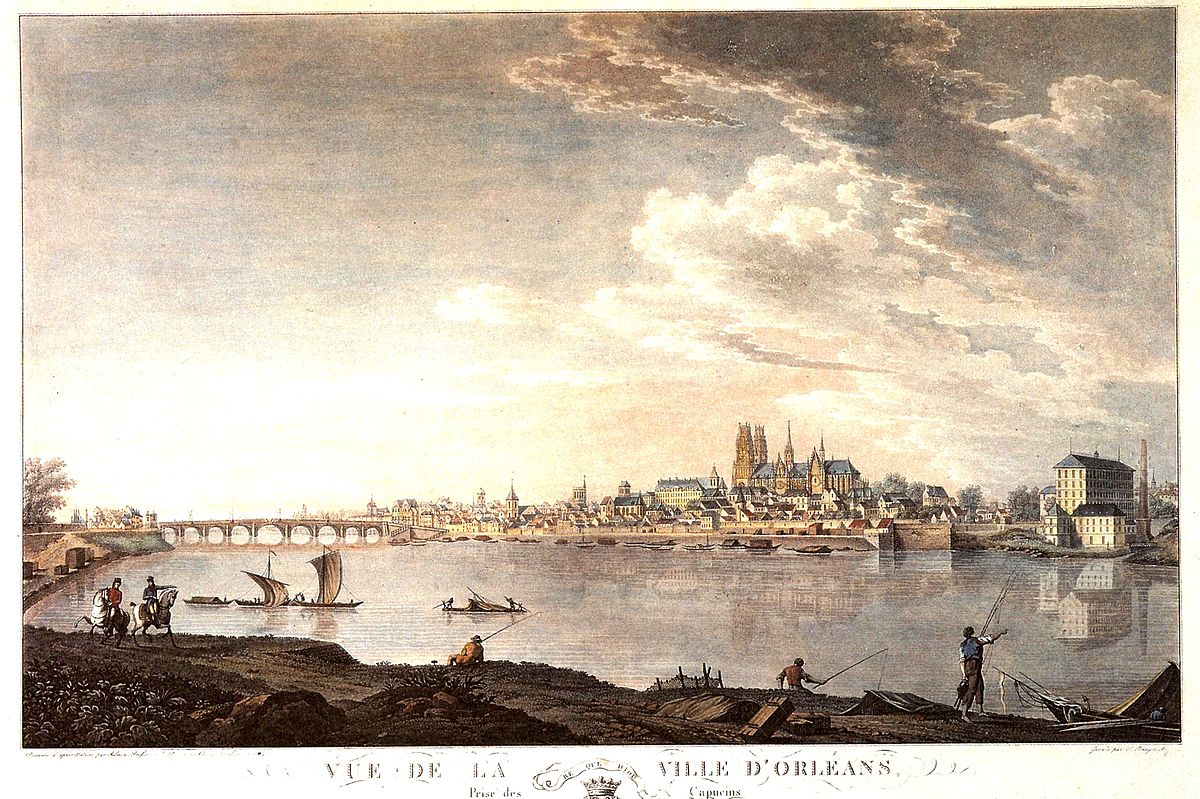

Depuis l'Antiquité, la ville d'Orléans joue un rôle important dans l’économie générale du commerce en France. Elle est en effet au carrefour de trois grandes routes naturelles drainant la quasi-totalité du trafic de la France centrale, en l’absence de développement du réseau routier et le réseau ferré n’étant pas encore apparu. Il s’agit d’une part des deux moitiés du cours de la Loire, la moitié supérieure, sur laquelle les produits d'origine méditerranéenne descendent au fil de l'eau vers le centre de la France, et la moitié inférieure, que les chalands à haute voile, chargés de produits d'origine atlantique, peuvent remonter, avec l'aide du vent de la mer, jusqu'à Orléans. D’autre part une route naturelle de terre vers le nord et donc la capitale complète les deux premières routes.

La raffinerie du sucre constitue alors la plus importante industrie d'Orléans. En 1770, il n'existait que douze raffineries, qui fournissaient 40 000 à 50 000 quintaux de sucre raffiné. Il y en avait 23 en 1785 puis 32 en 1793, et celles-ci pouvaient fournir de 160 000 à 170 000 quintaux de sucre.

Le quai Cypierre

Lors de l’inauguration du pont Royal, Orléans est donc un important nœud commercial en développement. C’est dans ce contexte que Jean-François de Cypierre, baron de Chevilly et intendant de la généralité d’Orléans, fait élargir le quai entre les numéros un de la rue Royale et deux de la rue Notre-Dame-de-Recouvrance, en aval du pont, rive droite, quai qui porte depuis son nom. Le port d’Orléans va alors se subdiviser en deux : le port de la Poterne, en amont du pont, et le port de Recouvrance, en aval.

En 1771, la ville d’Orléans commença la construction de façades à peu près régulières à partir de l'angle de la rue Royale. L'architecte de la ville d’Orléans, Benoist Lebrun, se substitue ensuite à la ville d’Orléans pour la commercialisation et la poursuite de l’aménagement des abords du quai. Il mènera tant bien que mal l’opération qui s’achèvera en 1812.

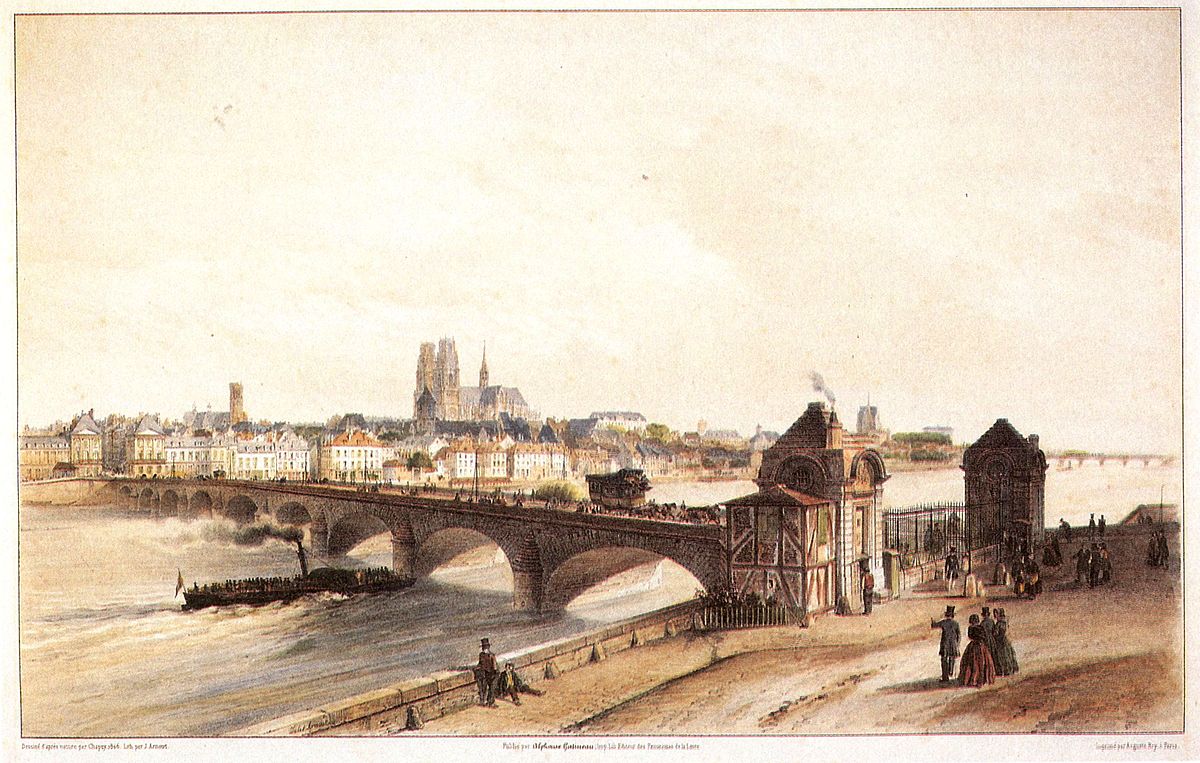

Avec l'apparition de la navigation à vapeur, le port d’Orléans connaît au début du XIXe siècle un regain d'activité, sorte de chant du cygne avant l'irrémédiable déclin. Dès 1820, parallèlement aux bateaux de Loire traditionnels, des bateaux à aubes mus par la vapeur sillonnent le fleuve et passent sous le pont.

Plusieurs compagnies se créent. Certaines, comme les deux compagnies des Remorqueurs de la Haute et de la Basse-Loire, se consacrent au transport de marchandises, on leur confie surtout les denrées périssables ou les produits de luxe méritant un transport accéléré.

Lors de la mise en place de la voie ferrée Paris-Orléans, c'est avec euphorie que l'on envisagea, dans un premier temps, une fructueuse collaboration entre les deux moyens de transport : le chemin de fer prenant à Orléans le relais des Remorqueurs, les expéditions pouvaient se faire en six ou sept jours de Nantes à Paris. On étudia même la possibilité de la création d'une gare de marchandises commune aux chemins de fer et à la marine. Plusieurs sites furent pressentis : l'île Charlemagne ou le quai d'Aumale en aval du port.

Les bateaux à vapeur relancent aussi le trafic des voyageurs. Vers 1840, deux grandes compagnies se font concurrence : les Inexplosibles qui desservent à la fois les villes de la Haute-Loire et Nantes et les Paquebots de Loire ou Compagnie Edel qui assurent la liaison Nantes-Orléans. Ces bateaux peuvent transporter de 100 à 150 passagers, ils sont confortablement aménagés, avec en particulier des salons et une salle à manger, et ils sont relativement sûrs.

Malgré cela, en 1846, ces deux compagnies cessent leurs activités devant la concurrence du chemin de fer Orléans-Tours, une troisième compagnie avec le bateau L'Étincelle prend le relais. Vaincue à son tour, elle cesse, comme les Remorqueurs, son trafic en 1851.