Projet de la Baie-James - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exportations d'électricité

Les exportations nettes d'électricité vers l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Vermont et l'État de New York s'élevaient en moyenne à 14 TWh entre 1981 et 2005 et avaient atteint un sommet de 28,8 TWh en 1987 lors de la mise en service des plus grandes centrales du complexe hydroélectrique. En 2004 et 2005, cependant, les exportations nettes d'électricité ne s'élevaient qu'à 1,5 TWh et à 6,7 TWh respectivement, soit l'équivalent de 0,8 à 3,5 pour-cent de la consommation totale d'électricité au Québec, toute production confondue.

Impact social

Populations amérindiennes

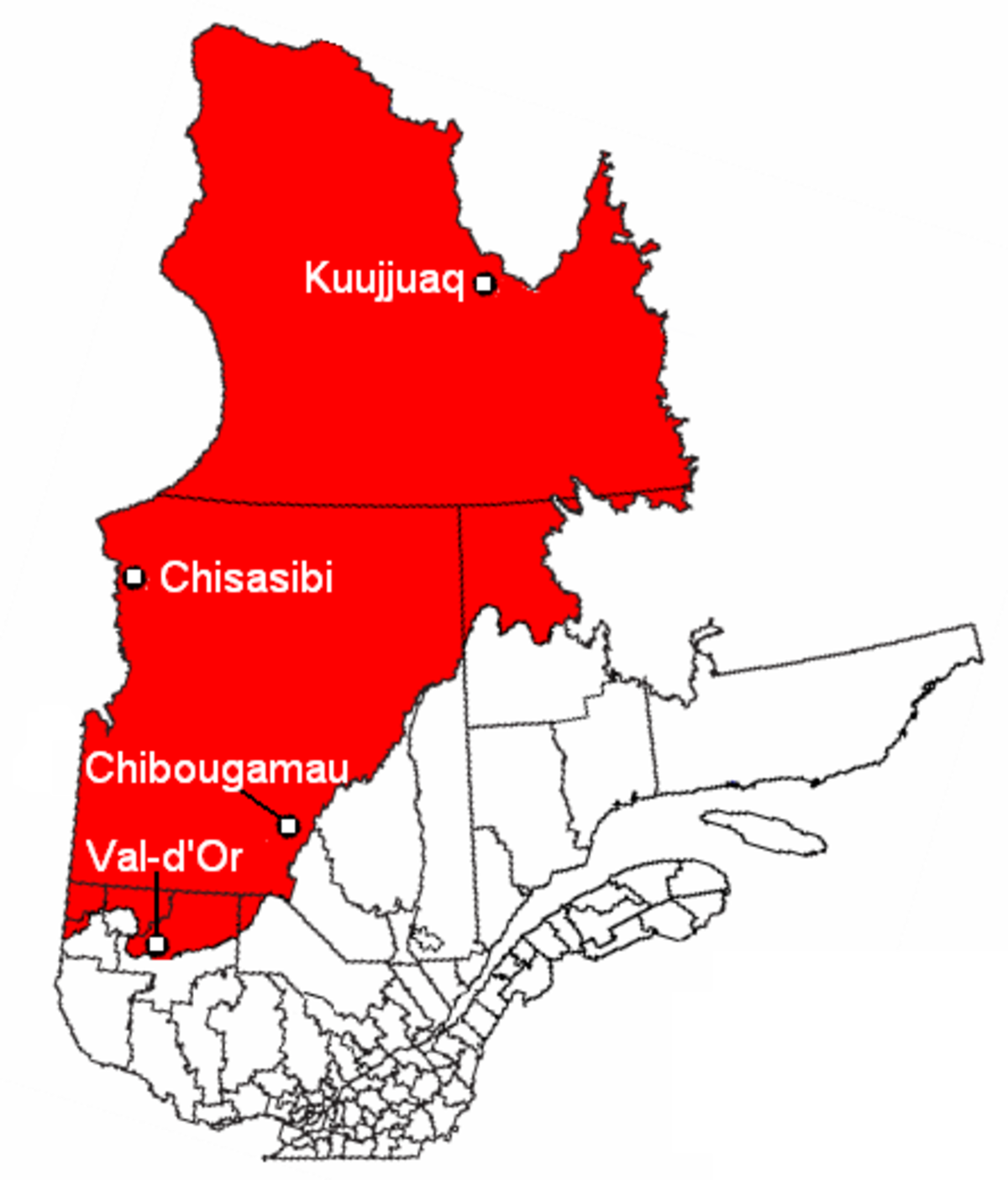

Le projet de la Baie-James a entraîné des changements importants dans le mode de vie des Cris de la Baie-James, surtout chez les habitants des villages de Chisasibi et d'Eastmain, qui se trouvent en aval des aménagements hydroélectriques.

En novembre 1975, la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois représente un point tournant dans l’histoire des relations entre les Québécois d’origine européenne, établis dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, et les Nations autochtones du Québec. Au moment où la chasse, la pêche et le piégeage étaient en déclin dans les villages cris de la région, à la fin des années 1960, le projet de la Baie-James a fourni aux Cris les ressources financières et matérielles pour affronter les conséquences environnementales et sociales du projet et pour prendre en main le développement économique futur de leurs communautés en créant, par exemple, des entreprises de construction et de transport (Air Creebec). De 1975 à 1999, les Cris ont reçu des indemnités totalisant 450 millions de dollars (canadiens courants) et des contrats d'une valeur de 215 millions de dollars, tandis que les Inuits ont reçu des indemnités de 140 millions de dollars et des contrats d'une valeur de 120 millions de dollars.

Le projet de la Baie-James a aussi permis aux Cris de forger une identité collective et de créer des institutions politiques et sociales collectives, dont le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) en 1974. La Convention de 1975 a aussi créé des structures administratives et politiques pour les affaires locales, le développement économique, les écoles et les services de la santé, pour la plupart sous le contrôle de nouvelles institutions politiques régionales, l'Administration régionale crie dans la région de la Baie-James et l’Administration régionale Kativik au Nunavik.

L’impact social du projet de la Baie-James lui-même demeure modeste par rapport à l'impact des contacts de plus en plus fréquents entre les communautés cries du Nord et les forces sociales et économiques du Québec francophone. L'impact principal découle de l’ouverture en 1974 de la route liant la ville de Matagami au nouveau centre administratif de Radisson, près de la centrale Robert-Bourassa (La Grande-2) et du village cri de Chisasibi. Pendant la période de pointe de la construction de la première phase du Complexe La Grande, vers la fin des années 1970, Radisson avait une population de 2 500 habitants, soit plusieurs fois supérieure à celle de Chisasibi.

Néanmoins, les communautés cries encore isolées de la région de Baie-James ont milité en faveur de la construction de nouvelles routes afin de lier les villages de Wemindji, d’Eastmain et de Waskaganish à la route de la Baie-James, à environ 200 km à l’est. Ces dernières routes d’accès, ouvertes entre 1995 et 2001, ont facilité l’accès aux territoires de chasse et encouragé les échanges commerciaux et sociaux avec les villes du sud (Matagami et les villes d’Abitibi-Témiscamingue). Une route distincte relie aussi la route de la Baie-James à Chibougamau, via le village de Nemaska. La construction de ces nouvelles routes était généralement confiée aux entreprises cries de la région.

Le projet de la Baie-James a entraîné la construction de 2 000 km de route, 6 aéroports et 7 villages. Ces infrastructures ont entraîné une réduction subite des coûts associés au transport et ont ainsi ouvert la région de la Baie-James à l’exploration minérale et à l’exploitation de sa forêt boréale. Ces activités exercent des pressions supplémentaires sur les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage dans la région, notamment dans les villages de Waskaganish et de Nemaska. Ces activités, qui représentaient plus de la moitié de l’activité économique des villages à la fin des années 1960, ne représentent plus que moins de 20 % de l’activité économique à la fin du siècle. La chasse et le piégeage sont pratiqués surtout par les jeunes adultes et les adultes âgés qui n’ont pas de qualifications professionnelles. Ces activités sont aussi renforcées par un régime de soutien du revenu, financé par le gouvernement du Québec (15 millions de dollars par année), qui offre l’équivalent d’un modeste salaire aux chasseurs et à leurs familles qui vivent de la chasse pendant au moins quatre mois chaque année.