Projet de la Baie-James - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Phase I

Étant donné que des évaluations environnementales n’étaient pas requises en droit québécois à cette époque, la construction d'une route de 620 km du sud vers les rivières de la baie James a débuté dès 1971. La route en gravier a été complétée en octobre 1974 au coût total d’environ 400 millions de dollars canadiens. Elle a été asphaltée en 1975-1976. En 1973 et 1974, un chemin de glace temporaire a été employé pour transporter l’équipement lourd nécessaire à la construction des 13 ponts principaux traversant les rivières de la région.

La construction de la première phase du complexe hydroélectrique comme tel couvre une période de 12 ans. Elle dure de mai 1973 à décembre 1985. Cette phase comprend la construction de trois centrales et de deux séries de détournements de rivières, celui des rivières Eastmain et Opinaca au sud et celui de la rivière Caniapiscau à l'est. Le bassin aménagé couvre une superficie totale de 175 295 km2.

En 1986, la construction des principaux ouvrages était entièrement achevée, pour une capacité installée totale de 10 800 mégawatts fournis par cinq réservoirs d’une superficie totale de 11 300 km2. La dérivation des rivières Eastmain et Caniapiscau a ajouté environ 1 600 m³/s à parts égales à la Grande Rivière. Il a fallu construire environ 300 digues et barrages secondaires pour diriger la rivière augmentée.

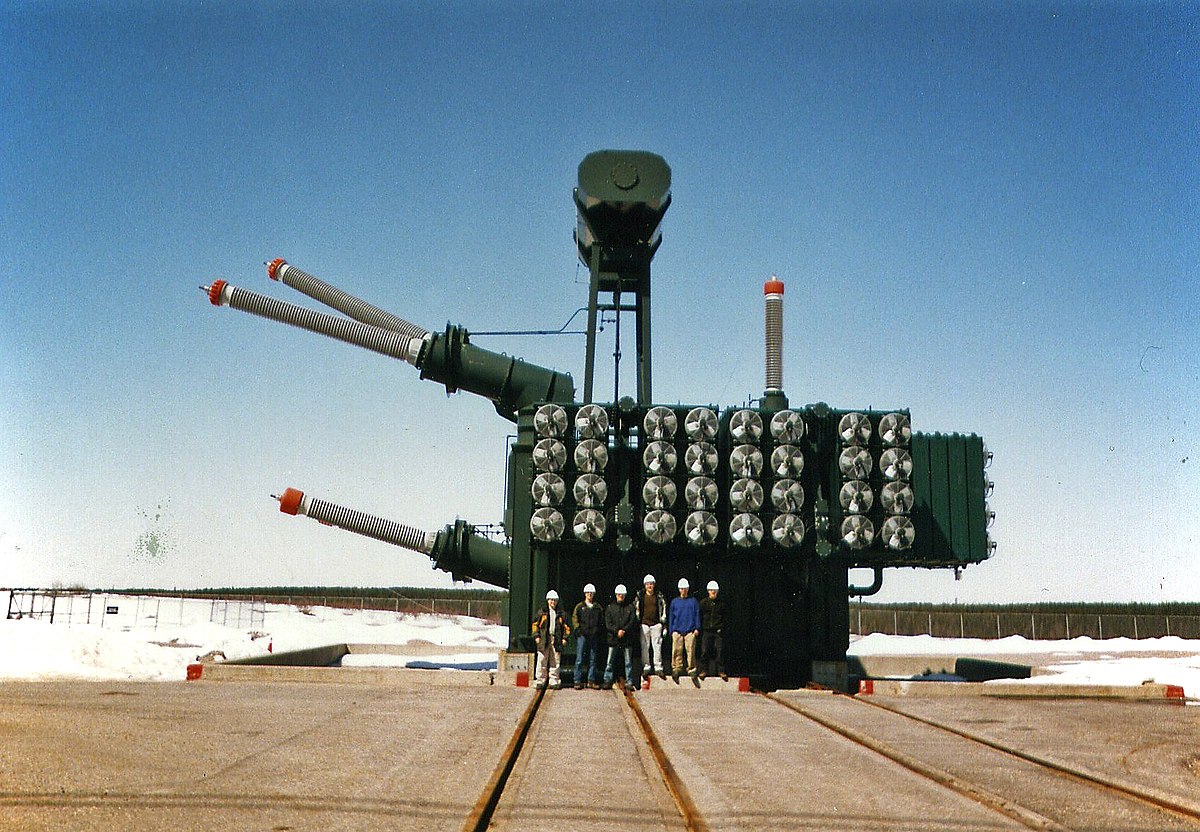

Les centrales de cette première phase du projet de la Baie-James produisent annuellement environ 65 TWh d’électricité et fonctionnent à environ 60% de leur capacité maximale. L’électricité est acheminée vers le Québec méridional par cinq lignes de transmission de 735 kilovolts et une ligne de 450 kilovolts en courant continu branchée directement au réseau de transmission américain. Pour ce faire, un réseau de 12 500 pylônes reliés par 60 000 km de fils conducteurs fut érigé. Ces pylônes, d'une hauteur moyenne de 60 mètres, furent modifiés à la fin des années 1990 suite à la Crise du verglas de l'hiver 1998. Prévus initialement pour une capacité d'accumulation de 45 mm de verglas, celle-ci aurait été augmentée à 65 mm. De plus, afin d'éviter les effondrements en cascade, un pylône plus résistant aurait été installé à chaque série de 10 pylônes. Cependant, la société d'État demeure vague quant à l'application de ces améliorations.

Les centrales

La Centrale Robert-Bourassa, anciennement La Grande-2 (LG2), fut la première centrale achevée du complexe. Après six ans de travaux, elle a été inaugurée en octobre 1979, six mois avant l'échéance prévue. Les dimensions de sa centrale souterraine (483 mètres de long, 22 mètres de large et 45 mètres de haut) en font la plus grande du monde..

L'inauguration de LG2 fut suivie par celle de LG3 en juin 1982 et celle de LG4 au début de 1984.

La Centrale La Grande-4 a une puissance installée de 2 779 MW.

Le détournement EOL

Le détournement Eastmain-Opinaca-La Grande (EOL) désigne une série d'ouvrages nécessaires au détournement de la rivière Eastmain et de ses deux principaux affluents, les rivières Opinaca et Petite Opinaca et leur dérivation vers le bassin versant de La Grande Rivière. L'élément clé de ce complexe est la création d'un réservoir de 1 040 km2 à partir du lac Opinaca afin de l'élever pour qu'il se déverse naturellement dans le bassin de La Grande Rivière, dont la ligne de partage des eaux est adjacente.

La création du réservoir Opinaca a nécessité la construction de 11 barrages en enrochement, de deux évacuateurs de crue sur les rivières Eastmain et Opinaca et de l'ouvrage régulateur La Sarcelle. Cet aménagement sert de verrou contrôlant le dispositif de transfert des eaux d'un bassin versant à l'autre.

L'eau détournée du bassin hydrographique de l'Eastmain suit ensuite un réseau d'écoulement formé du lac Boyd, de la rivière Boyd, du lac Sakami et de la rivière Sakami, sur une distance de 135 km entre l'ouvrage régulateur de La Sarcelle et l'embouchure de la rivière Sakami, qui se jette dans le réservoir Robert-Bourassa, à 90 km en amont de la centrale du même nom.

Relations de travail

Les nombreux chantiers créés par le projet de la Baie-James furent fréquentés par près de 185 000 travailleurs dont 18 000 au plus fort des travaux. Les conditions de travail, au début précaires, furent grandement améliorées par les infrastructures construites par la SDBJ. Seulement à Radisson, on construisit une cafétéria pouvant servir 6 000 repas en 1 h 30.

Ayant appris à leur dépend les difficultés des relations de travail sur les grands chantiers et les risques de retards associés à des mouvements de grève coûteux, les dirigeants d'Hydro-Québec cherchent des moyens afin de pacifier la vie de chantier à la Baie James. Les dirigeants d'Hydro-Québec espèrent signer qu'un petit nombre de « conventions collectives de chantier » qui prévoient un mécanisme d'indexation des salaires sur une une durée de dix ans en échange d'une « paix syndicale ». Des pourparlers s'amorcent en 1972 entre des représentants du gouvernement, d'Hydro-Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), le syndicat qui représente la majorité des travailleurs du chantier.

Les négociations deviennent plus difficiles en 1973, lorsque la FTQ demande l'exclusivité de l'embauche par la création de bureaux de placement gérés par le syndicat. Hydro-Québec, qui embauche par le biais des bureaux de placement du gouvernement du Québec, ne peut accepter cette concession. Les deux parties se rencontrent une dernière fois le 22 août 1973. Les pourparlers, auxquels assiste pour la première fois le président de la FTQ, Louis Laberge, marquent l'échec du processus, le syndicat informant le gouvernement qu'il refuse de signer un contrat à long terme ou de renoncer à son droit de grève.

Saccage de la Baie-James

Le 21 mars 1974, de fortes luttes entre travailleurs, engendrées par le maraudage syndical entre des membres de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), ont dégénéré en ce qui est désormais connu comme étant le « saccage de la Baie-James ». Des ouvriers saccagent et mettent à feu le campement de LG2 ainsi qu'un réservoir de carburant. Ils détruisent également une génératrice. Les travailleurs sont évacués et réintègrent le chantier 55 jours plus tard, le 9 mai. Au total, les coûts directs et indirects du saccage de la Baie-James s'élèveraient à une trentaine de millions de dollars.

Ces événements ont joué un rôle primordial dans la décision du gouvernement provincial de l'époque d'instituer, une semaine après les événements, une commission chargée d'enquêter sur la liberté syndicale dans les chantiers de construction. La commission Cliche révélera au grand jour plusieurs pratiques syndicales indésirables, pointant particulièrement du doigt la FTQ et le Conseil des métiers de la construction dont le directeur général, André Desjardins, devra démissionner..

Le rapport de la Commission Cliche n'a pas pour autant fait cesser les relations de travail houleuses qui ont caractérisé le chantier de la phase I, qui a été marqué par cinq autres conflits de travail, entre 1975 et 1980 :

- 14 février 1975 : Grève de 90 policiers de la municipalité de la Baie-James — 31 jours

- 20 août 1976 : Grève de 3 000 travailleurs de la construction — 20 jours

- 29 juillet 1978 : Grève des 180 gardiens de la municipalité de la Baie-James — 103 jours

- 17 mai 1979 : Grève de 700 inspecteurs — 70 jours

- 11 août 1980 : Grève de 1 100 employés de cuisine et de cafétéria — 30 jours