Propulsion par fragments de fission - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Voile à fission

Le concept de la voile à fission fut proposé par W. Short et C. Sabin en 1959 puis amélioré par Robert Forward en 1996. Il est basé sur une voile solaire dont la surface est composée de deux couches, une imprégnée de radionucléides et l'autre capable d'absorber les particules α (un film plastique d'une centaine de microns).

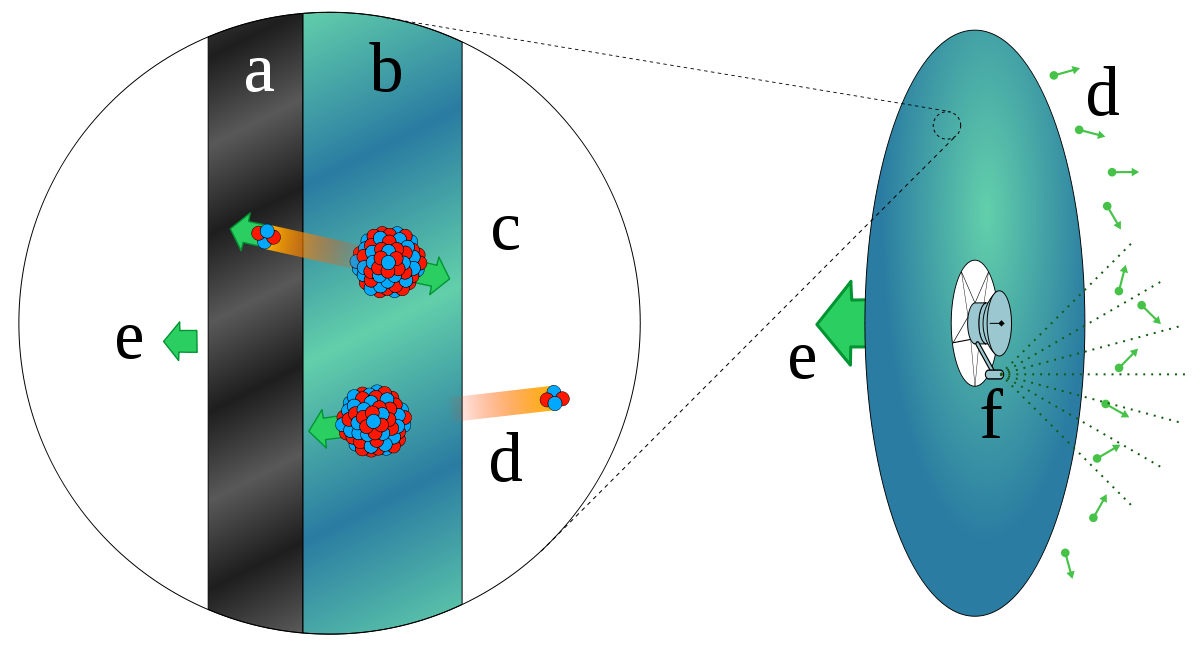

a film plastique, b couche de radionucléides, c particule α stoppée, d particule α éjectée, e mouvement moyen résultant, f faisceau d'électrons neutralisateur

Au niveau microscopique, les noyaux de la couche de combustible se désintègrent en éjectant des particules α dans des directions aléatoires. Plus exactement, le noyau résultant et la particule α ont la même quantité de mouvement et des directions opposées. Le noyau lourd reste captif de la voile à qui il transmet son énergie cinétique, la particule α est soit capturée par la couche opaque, communiquant aussi son énergie à la voile et annulant l'impulsion du noyau lourd, soit éjectée vers le vide. Du point de vue globale, la quantité de mouvement reçue par la voile est la même que celle du flux moyen de particules éjectées dans le vide. Ce flux de particules chargées positivement doit être ensuite neutralisé par un faisceau d'électron. Ainsi, le système récupère idéalement 25% de l'énergie de désintégration en énergie cinétique et le reste en chaleur.

La désintégration α produit des particules autour de 5 MeV, soit une vitesse de 17 475 km/s, ce qui donne avec le facteur de 25% une vitesse moyenne d'éjection de 3 869 km/s et correspond à une impulsion spécifique ≈40 000 s. Cependant, le rapport poids/poussée est très faible (de l'ordre de 10-4).

A priori, la structure en voile ne permet pas la stimulation de la réaction nucléaire par un modérateur et le système ne repose que sur la désintégration naturelle. L'isotope choisi doit avoir les caractéristiques suivantes : une demi-vie assez longue pour des raisons pratiques de fabrication et de mission, mais pas trop pour maintenir une bonne densité énergétique, un mode de désintégration uniquement alpha (les particules β et rayons gamma sont inexploitables), des produits et sous-produits de désintégration ayant aussi un mode de désintégration principal en particules α (afin que le noyau originel serve plusieurs fois à la propulsion) et enfin, la présence dans la chaîne de désintégration de radon qui s'évapore à -61,8 °C et allège ainsi la voile des noyaux s'étant décomposés jusqu'à ce point.

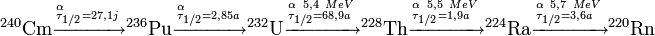

Short et Sabin proposèrent le 228Th puis Forward montra que de meilleurs résultats pouvaient être obtenus avec le précurseur de plus longue demi-vie 232U, enfin R. L. McNutt Jr. cita la chaîne de désintégration débutant à 240Cm :

Dans sa conception moderne, ce système est annoncé capable d'atteindre 2 000 km/s et pourrait servir de sonde vers le nuage d'Oort ou une étoile voisine.

Une alternative proposée par Hbar Technologies et sponsorisée par la NASA consiste à provoquer la fission de l'uranium par un bombardement d'antiprotons qui génèrent des fragments plus énergétiques, typiquement du 111Pa à 190 MeV. L'impulsion spécifique idéale serait alors de 1,4 Ms, cependant la fission d'un atome par annihilation engendre le décrochement de milliers d'atomes environnants, augmentant la poussée au détriment de l'impulsion spécifique. Cette quantité "perdue" en poussée inefficace permet aussi de réduire la masse d'antimatière nécessaire à l'obtention d'un delta-V, et elle peut être ajustée par le biais de la pénétration des antiprotons (la vitesse à laquelle ils sont projetés sur la voile).

Pour la mission de référence de leur étude, une sonde de 10 kg de charge utile atteignant 250 ua en 10 ans, la voile en carbone de 5 m de diamètre et de 15 μm d'épaisseur est revêtue de 293 μm d'uranium (soit une masse totale de 109 kg). Le bombardement optimum est de 15000 décrochements par annihilation, induisant une impulsion de 7500 s et requérant "seulement" 30 mg d'antiprotons. Ce projet reste conceptuel car il se base sur des techniques antimatières encore non développées: capacité mondiale de production surmultipliée, capacité de stockage à haute densité et convertisseur électrique efficace.