Risque aviaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Construction aéronautique

La fréquence relativement élevée des collisions en vol entre aéronefs et oiseaux a conduit à l'intégration de ce facteur dans la construction aéronautique. La plupart des carlingues d'aéronefs à usage commerciaux ou militaires sont réalisées afin d'être suffisamment résistantes au choc consécutif à l'impact d'un oiseau. Les zones de faiblesses de l'appareil à ce type de dégâts sont essentiellement la verrière du cockpit à l'avant de l'appareil qui peut subir un impact direct, et les réacteurs qui peuvent aspirer un oiseau, au risque de provoquer l'éclatement des ailettes du compresseur d'un turboréacteur.

La plupart des réacteurs équipant les grands avion de ligne sont spécifiquement construits et testés pour s'assurer qu'ils sont capables d'être correctement éteints après l'ingestion d'un oiseau. Il n'est pas actuellement possible d'assurer avec fiabilité que le réacteur est apte à continuer à fonctionner correctement après un tel impact, seulement qu'il est possible d'arrêter son fonctionnement, et présente des chances élevées de parvenir à étouffer un incendie subséquent. Les réacteurs doivent passer plusieurs tests assurant qu'ils répondent à ces conditions pour l'ingestion d'un oiseau d'un poids maximal de 1,8 kg (4 lbs).

Afin d'être qualifié pour le vol, la structure des appareils testé doit démontrer sa capacité à résister à l'impact d'un oiseau de 1,8 kg à une vitesse proche de la vitesse de croisière de l'appareil testé, et de 3,6 kg pour l'empennage de queue. De même, les parties vitrées du cockpit, généralement en plexiglas, doivent démontrer leur capacité à résister à l'impact d'un oiseau de 1,8 kg, sans projeter d'éclats à l'intérieur du cockpit.

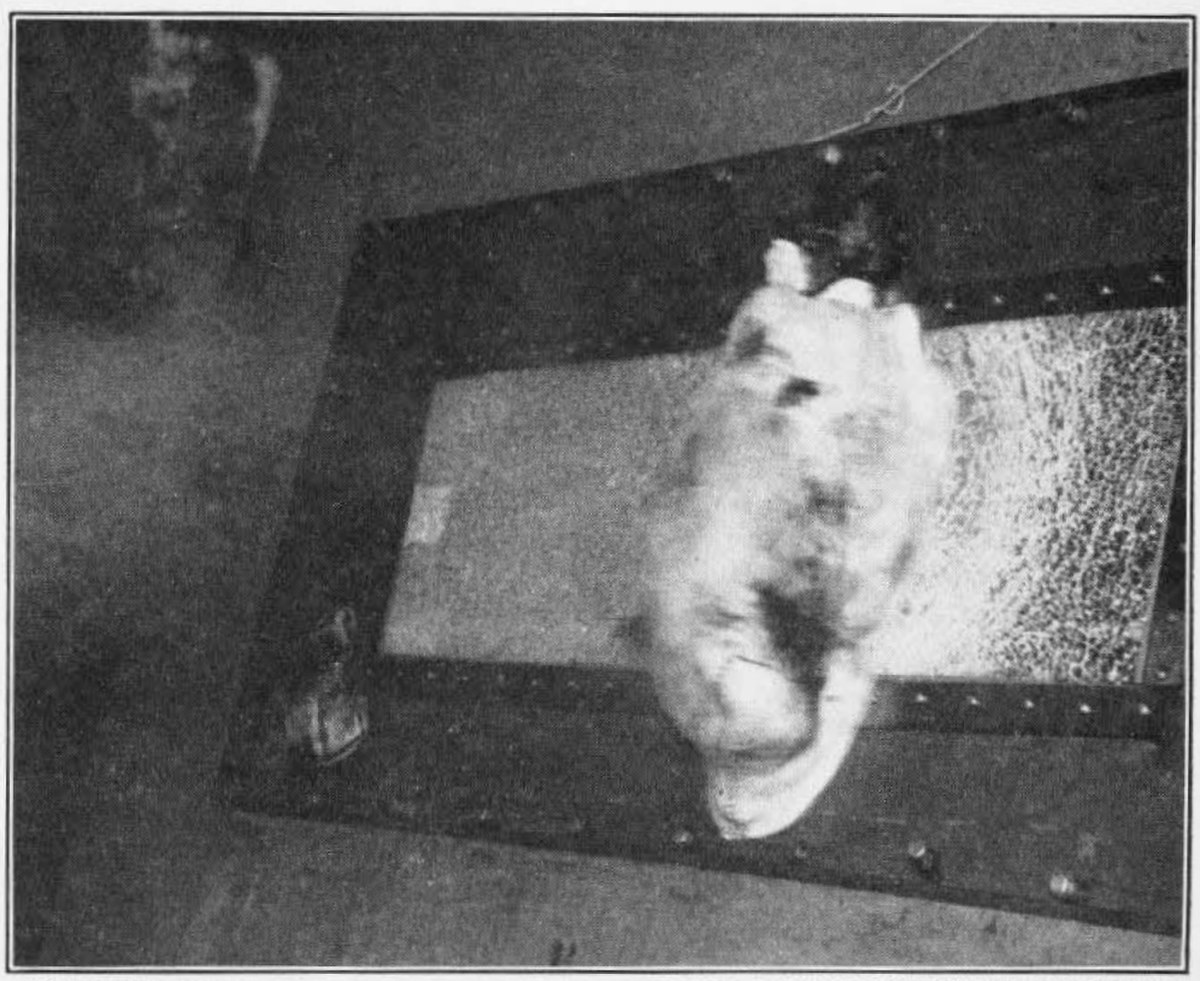

Les tests de collisions sont effectués dans des simulateurs spécialement dédiés. Pendant une période, ces tests nécessitaient l'utilisation d'un canon pneumatique au fonctionnement proche d'un lance-patate, pour projeter la carcasse d'un oiseau sur la partie testée. Ces canons étaient généralement désignés comme des « canons à poulet » et aptes à propulser leurs projectiles à une vitesse approximative de 700 km/h. Plus tard, les carcasses de volatiles ont été remplacés par des blocs de densité équivalente, généralement en gélatine. La plupart des tests sont aujourd'hui effectués à l'aide de simulations informatiques, et un test final physique.

Prévention du risque aviaire

Ce risque est principalement localisé à basse altitude, durant les phases de décollage et d'atterrissage. La prévention de ce risque consiste à réduire la présence d'oiseaux dans les alentours des aéroports. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque sont les battues, la chasse réglementée, des alarmes sonores ou l'élevage de prédateurs naturels comme les rapaces spécialement dressés.

Jean-Luc Briot, appartenant au service technique de l’aviation civile française et chargé de la prévention des risques aviaires, explique que « L’Organisation mondiale de l’aviation civile préconise trois méthodes. [...]La première consiste à diffuser des cris d’oiseaux en détresse par haut-parleurs. La deuxième, à utiliser les fusées détonantes et crépitantes. Et enfin, en dernier ressort, à, purement et simplement, tirer les espèces d’oiseaux autorisées par la préfecture. »

La prévention du risque aviaire a également conduit à des tentatives de gestion de l'environnement, afin de rendre l'écosystème des abords des pistes moins attractifs pour les espèces aviaires locales. L'étude de la faune locale permet d'établir un recensement des espèces aviaires attirées par un écosystème aéroportuaire qui offre aux oiseaux un espace naturel protégé et constitue un lieu de halte pour les espèces migratrices. L'ensemble des espèces relevées ne présente néanmoins pas un danger pour le trafic aérien, le risque aviaire ne concernant que les espèces de grande taille ou au comportement grégaire. Les espèces présentant un danger sont par exemple les vanneaux, les mouettes, les goélands et les milans noirs, qui peuvent provoquer des dégâts importants lorsqu'ils sont aspirés par un réacteur. Les rapaces présentent également un risque important, et ils sont impliqués dans plus de la moitié des cas de collisions. Un relevé des populations aviaire à risque permet, par la connaissance de leurs habitudes, d'essayer de modifier l'environnement des aéroports pour le rendre moins attractifs pour ces espèces. « Nous procédons, par exemple, à une tonte haute, entre 10 et 20 cm, pour empêcher les oiseaux de se poser au sol. Nous recourons aussi au compactage pour chasser les mulots qui constituent traditionnellement des proies de choix pour les rapaces », explique Patrick Dambonville, chargé de la gestion des abords de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry.

La plupart des aéroports d'Espagne sont équipés d'un groupe de rapaces, afin d'éloigner des pistes les moineaux, les pigeons, etc. À l'aéroport de Madrid-Barajas, quatre équipes de deux fauconniers patrouillent près des quatre pistes, répondant aux appels de la tour de contrôle lorsque celle-ci détecte la présence d'oiseaux. Jésus Rero, fauconnier à Barajas depuis 37 ans, explique que : « C'est la méthode la plus efficace pour chasser les vols d'oiseaux qui pourraient percuter la carlingue ou pénétrer dans les réacteurs des avions. Les oiseaux s'habituent à tous les autres systèmes, les ultrasons ou les alarmes, alors que les rapaces sont leurs ennemis naturels et leur feront toujours peur. »

Au Canada, l'aviation civile recommande la capture des oiseaux à l'aide de pièges. Les pièges à capture vivante et les pièges à rapaces servent à la capture des individus, qui sont ensuite tués ou relâchés loin des aéroports. Ce type de prévention est coûteux en temps et financièrement, et il est généralement réservé aux espèces protégées ou auquel l'opinion publique s'intéresse. Les espèces concernées sont essentiellement les pigeons et moineaux domestiques, et pour les rapaces : les buses, faucons et hiboux.