Tetrapoda - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conquête du milieu terrestre au Carbonifère

La raison pour laquelle les tétrapodes ont commencé à s'installer sur la terre ferme est toujours un sujet de discussion. Mais si elle est encore hésitante au Dévonien tardif (-360 Ma), l'adaptation au milieu terrestre devient très affirmée au cours du Carbonifère (-359 à 299 Ma).

La lacune de Romer

À partir de -360 Ma commence la période connue sous le nom de « lacune de Romer ». Celle-ci dure une vingtaine de millions d'années, et est marquée par une disparition des fossiles de tétrapodes. « En général, le phénomène est attribué à une nouvelle crise globale, connue sous le nom de crise du Dévonien-Carbonifère ».

La cause de l'extinction pourrait cependant être plus spécifique. La dérive des continents a en effet fortement rapproché les paléo-continents du Gondwana et de l'Euramérique. La grande majorité des tétrapodes connus vivaient sur ce dernier continent. « Des poissons tétrapodomorphes sont entrés en compétition avec les tétrapodes euraméricains dès que le Gondwana s'est rapproché assez de l'Euramérique ». Pour les tétrapodes de l'époque, encore totalement (Acanthostega) ou largement (Ichtyostega) aquatiques, la compétition semble avoir été trop rude, puisque leurs lignées disparaissent. « Ainsi, il semble qu'aucun des groupes de tétrapodes connus au Dévonien n'ait dépassé la limite séparant le Dévonien et le Carbonifère. [...] Un irréductible petit groupe a toutefois subsisté dans quelques niches écologiques, ou les gros poissons prédateurs ne s'aventuraient pas. S'agissait-il de la partie amont des réseaux fluviaux encombrés de plantes et de bois ? ».

« Les rares tétrapodes peuplant la lacune de Romer ressemblent aux tétrapodes postérieurs à cette lacune, qui sont d'un type bien différent de ceux du Dévonien ». Les animaux comme Ichthyostega ou Acanthostega ne sont ainsi pas les ancêtres des tétrapodes postérieurs. Une lignée encore inconnue a manifestement survécu à l'extinction des tétrapodes il y a 360 Ma, mais a mis quelque 20 millions d'années pour s'adapter pleinement à son nouveau milieu terrestre, et pour s'y répandre.

Les raisons d'une évolution

Le ou les groupes restreints qui ont survécu à l'extinction de la fin du Dévonien ont progressivement acquis des adaptations beaucoup plus fortes à la vie terrestre, en particulier quatre pattes pleinement marcheuses, ce que n'avait pas Ichtyostega.

Une première raison pourrait être la forte concurrence des poissons tétrapodomorphes aquatiques, qui en occupant les milieux originels des tétrapodes euraméricains auraient forcé la sélection des variants les plus adaptés au milieu terrestre, dénué de concurrents.

Il a été posé comme hypothèse que les jeunes auraient été parmi les premiers à coloniser ce milieux, les adultes étant plus aquatiques faute de nourriture suffisante à terre. Si les milieux terrestres semblent en effet avoir été pauvres en nourriture pour de gros animaux, les insectes qui les peuplaient pouvaient plus facilement convenir à des jeunes de petite taille.

De plus, les jeunes sont aussi les plus vulnérables, et donc les plus à même de bénéficier d'un refuge terrestre. Même sans sortie intégrale de l'eau, les eaux peu profondes près de la terre ferme offraient aussi aux jeunes un refuge. On peut d'ailleurs remarquer que les jeunes poissons actuels (et les amphibiens) passent souvent la première partie de leur vie dans la sécurité relative d'eaux peu profondes, comme les rives, les roseaux ou les mangroves, où les gros prédateurs ne peuvent accéder.

Au final, la terre ferme, avec son absence totale de prédateurs, a sans doute offert des opportunités pour des animaux qui avaient développé des adaptations (poumons et pattes) spécifiques à des milieux aquatiques particuliers, mais réutilisables à terre, un phénomène connu en théorie de l'évolution sous le nom d'exaptation.

Quatre pattes marcheuses

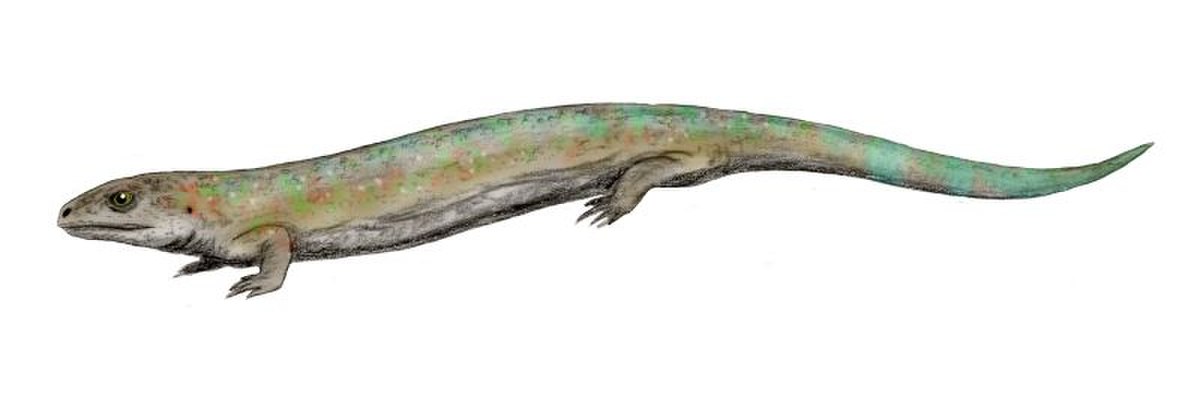

L'un des premiers tétrapodes bien conservé et parfaitement adapté à la vie terrestre date ainsi de -345 Ma, juste un peu avant la fin de la « lacune de Romer », qu'il contribue à combler. Le Pederpes finneyae était une « créature, munie de dents, de quatre pattes et estimée longue de 90 centimètres. [...] Pederpes finneyae pouvait marcher sur la terre ferme, mais également évoluer dans l'eau ». « Il ressemblait à un crocodile un peu disgracieux ».

S'il n'est pas totalement terrestre, l'animal n'en est pas moins bien adapté à la vie sur terre, même s'il se reproduisait encore certainement dans l'eau. Ses quatre pattes marcheuses (contre seulement deux pattes marcheuses chez Ichtyostega) sont pleinement fonctionnelles. Elles ont déjà 5 doigts, une caractéristique propres aux tétrapodes modernes, alors que Acanthostega avait huit doigts, et que Ichthyostega en avait sept.

Caractères primitifs et autres adaptations

Les tétrapodes primitifs ne sont déjà plus tout à fait des poissons, mais ne sont pas encore complètement indépendants du milieu aquatique. À ce titre, ils conservent encore des branchies au côté de leurs poumons, et ce même à l'âge adulte. La disparition (ou la quasi-disparition) des branchies à l'âge adulte n'est pas bien documentée, mais date forcément du Carbonifère, ou apparaissent les reptiles.

Au-delà des adaptations les plus visibles : poumons, pattes/nageoires puis pattes marcheuses, choanes, côtes protégeant les poumons de l'écrasement par le poids du corps, les tétrapodes ont aussi acquis des adaptations essentielle à la vie dans un milieu aérien (même si celui-ci n'est que partiel au début).

- le cou devient articulé : l'attache des membres antérieurs recule, se désolidarisant de la tête. Les premières vertèbres se spécialisent pour permettre des mouvements du crâne indépendants du tronc ;

- l'oreille (qui était primitivement consacrée à l'équilibre) se spécialise pour permettre également l'audition dans l'air ;

- l'œil est capable d'accommodation, et s'adapte au milieu aérien. Il se couvre d'une paupière protectrice, et un liquide lacrymal assure son maintien en milieu humide ;

- les membres se renforcent, et permettent des mouvements performants en milieu aérien.

La conquête du milieu terrestre est donc bien amorcée dès la première moitié du carbonifère (-340 Ma), mais les tétrapodes primitifs conservent alors un mode de vie proche de celui des actuels batraciens, avec une forte dépendance aux milieux aquatiques, en particulier pour la reproduction (ponte des œufs). Malgré certaines ressemblances dans les modes de vie (partiellement aquatiques), de ponte (œufs aquatiques) ou de respiration (branchies, au moins chez les jeunes), ces tétrapodes primitifs ne sont cependant pas des amphibiens au sens moderne du terme. Le taxon lissamphibia est en effet d'apparition plus tardive, et porte des évolutions qui ne sont pas encore présentes chez les premiers tétrapodes. En ce sens, les batraciens actuels ne sont pas des tétrapodes primitifs, ni même n'en sont des approximations, même s'ils ont souvent conservé des caractères partiellement aquatiques.

L'apparition de l'œuf amniotique

La fonctionnalité décisive qui permettra aux quadrupèdes de s'émanciper du milieu aquatique est l'invention de l'œuf amniotique, qui incorpore à l'œuf un micro-milieu aquatique nécessaire au développement de l'embryon.

Cet œuf à coquille, avec une poche liquide à l'intérieur, protège l'embryon du dessèchement, alors même que l'œuf est pondu dans un milieu aérien. Cette évolution n'est pas la seule à signer l'apparition de reptiles, les premiers amniotes. Elle s'accompagne aussi d'une peau écailleuse sèche et relativement étanche, qui ralentit beaucoup la perte d'humidité à travers la peau semi-perméable des premiers tétrapodes amphibiens.

L'œuf amniotique à coquille et la peau étanche des premiers reptiles vont très fortement augmenter l'indépendance aux milieux aquatiques des tétrapodes, et permettront l'explosion radiative des amniotes.

Ces deux évolutions laissant peu de traces paléontologiques, l'apparition des premiers reptiles est quelque peu difficile à dater, mais elle est généralement estimé à -320 Ma.

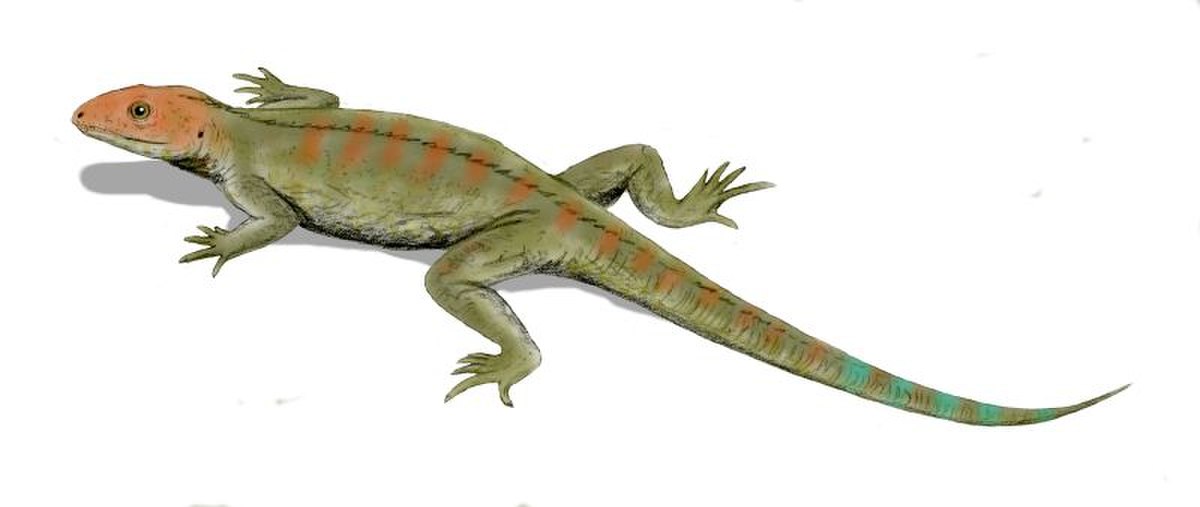

Westlothiana lizziae, découvert en 1989 dans un niveau de -338 Ma, soit juste à la fin de la lacune de Romer, est un animal de 20 cm de long, qui montre de nettes évolutions osseuses vers les reptiles, mais il est généralement considéré comme une forme intermédiaire plus proche des batraciens primitifs que des véritables amniotes, ou au moins comme une espèce indéterminée dans sa classification.

Vers -315 Ma, Hylonomus lyelli est le premier animal identifié pour lequel existe un consensus scientifique sur le fait qu'il était un reptile pondant des œufs amniotiques.

À partir de cette époque, les reptiles vont se diversifier, donnant naissance à de nombreux clades : archosauriens (parmi lesquels les actuels crocodiliens et oiseaux, mais aussi les anciens Dinosaures ou Ptérosauriens), tortues, lézards et serpents, et les mammifères eux-mêmes.

Les tétrapodes sans œufs amniotiques n'ont cependant pas disparu, donnant naissance aux trois grands groupes modernes de Lissamphibia (batraciens) que sont les gymnophiones (ou apodes), les urodèles et les anoures.